“「関の太郎」と蟹薬師と隠れキリシタン 御嶽宿” |

午前10時05分、「今渡公民館南」の交差点の角から本日の中山道歩きを始めた。今回は一泊二日の予定で出かけてきた。すでに前回、太田橋を南へ渡った所で、美濃加茂市から可児市へ入っている。前回気付かなかったが、角の家は造り酒屋でもあったのであろうか、随分大きな家であった。(左写真)

午前10時05分、「今渡公民館南」の交差点の角から本日の中山道歩きを始めた。今回は一泊二日の予定で出かけてきた。すでに前回、太田橋を南へ渡った所で、美濃加茂市から可児市へ入っている。前回気付かなかったが、角の家は造り酒屋でもあったのであろうか、随分大きな家であった。(左写真) 200mほど進んだ左側に今渡神社の参道が見えた。(右写真) 今渡神社には永長元年(1096)、愛知県の津島で作られた太鼓が残っているという。九百年前では太鼓の革は何度か張り替えたものだろう。とにかく今渡神社の歴史ははるか平安時代まで遡れるということである。

200mほど進んだ左側に今渡神社の参道が見えた。(右写真) 今渡神社には永長元年(1096)、愛知県の津島で作られた太鼓が残っているという。九百年前では太鼓の革は何度か張り替えたものだろう。とにかく今渡神社の歴史ははるか平安時代まで遡れるということである。 神社の次に左手には雰囲気のいい教会があった。(左写真) 中から讃美歌のような声が漏れてくる。日曜礼拝なのであろう。

神社の次に左手には雰囲気のいい教会があった。(左写真) 中から讃美歌のような声が漏れてくる。日曜礼拝なのであろう。

上恵土交差点のガソリンスタンドの角、円形花壇の真ん中に石の道標が立っていた。(右写真)「右 太田渡ヲ経テ岐阜市ニ至ル約九里」 「左 多治見及犬山ニ至ル約四里」 「御大典記念」 「大正四年十一月建之 伏見村青年會新村支會」と四面に刻まれている。大正天皇御大典を記念して造られた道標である。(御大典は天皇即位の儀式)

上恵土交差点のガソリンスタンドの角、円形花壇の真ん中に石の道標が立っていた。(右写真)「右 太田渡ヲ経テ岐阜市ニ至ル約九里」 「左 多治見及犬山ニ至ル約四里」 「御大典記念」 「大正四年十一月建之 伏見村青年會新村支會」と四面に刻まれている。大正天皇御大典を記念して造られた道標である。(御大典は天皇即位の儀式) 新村湊の跡を見てみようと、この交差点から横丁を北へ入ってみた。この下流に今渡ダムがあるためか、木曽川には今も水量がたっぷりあって、往時もこんな様子だったのだろうと思った。舟を浮かべると様になりそうな川である。(左写真) 河岸へは数十メートル降りてゆかねばならない。近くまで降りてみたが、案内書に「新村湊跡」とある辺りに、遺跡も案内板も何もなかった。後日、他の資料を調べてみたら、「新村湊跡」はそれより300〜400m上流であった。案内書には間違いが多くて、現地を本当に歩いたのか疑問に思うことが多い。

新村湊の跡を見てみようと、この交差点から横丁を北へ入ってみた。この下流に今渡ダムがあるためか、木曽川には今も水量がたっぷりあって、往時もこんな様子だったのだろうと思った。舟を浮かべると様になりそうな川である。(左写真) 河岸へは数十メートル降りてゆかねばならない。近くまで降りてみたが、案内書に「新村湊跡」とある辺りに、遺跡も案内板も何もなかった。後日、他の資料を調べてみたら、「新村湊跡」はそれより300〜400m上流であった。案内書には間違いが多くて、現地を本当に歩いたのか疑問に思うことが多い。

街道は少し登り坂になる。「伏見西坂」である。その左側に大きな特徴のある文字で「南無阿弥陀仏」と刻まれた石碑があった。(左写真) これは槍ヶ岳を開山した播隆上人が建立した名号碑である。「播隆名号碑」は上人が行脚した美濃地方の各地に、合計32基建てられた。中でも太田宿・伏見宿・御嶽宿を含む可茂地区には集中しているという。なお、播隆上人の宗派は浄土宗である。

街道は少し登り坂になる。「伏見西坂」である。その左側に大きな特徴のある文字で「南無阿弥陀仏」と刻まれた石碑があった。(左写真) これは槍ヶ岳を開山した播隆上人が建立した名号碑である。「播隆名号碑」は上人が行脚した美濃地方の各地に、合計32基建てられた。中でも太田宿・伏見宿・御嶽宿を含む可茂地区には集中しているという。なお、播隆上人の宗派は浄土宗である。

5分ほど先の横道に入った左側に、竹山浄覚寺というお寺があったので、立ち寄ってみる。(右下写真) 入口に「徳川光友公夫妻菩提所」の石柱が立ち、狭い境内に、御嵩町指定名木の「シャシャンボ(ツツジ科)・ヒイラギ(モクセイ科)・モミの木(マツ科)」の三本があり、モミの根元には芭蕉の「古池や蛙飛こむ水の音」の句碑が立っていた。

5分ほど先の横道に入った左側に、竹山浄覚寺というお寺があったので、立ち寄ってみる。(右下写真) 入口に「徳川光友公夫妻菩提所」の石柱が立ち、狭い境内に、御嵩町指定名木の「シャシャンボ(ツツジ科)・ヒイラギ(モクセイ科)・モミの木(マツ科)」の三本があり、モミの根元には芭蕉の「古池や蛙飛こむ水の音」の句碑が立っていた。

後日、ネットで「美濃路を行く」というホームページで、この住職に声を掛けられ話を聞いたという記録があった。やっぱりとニヤリとするとともに、宿場々々にこういう人がいて話を聞ければ、我々の旅も楽しくなるだろうと思った。

後日、ネットで「美濃路を行く」というホームページで、この住職に声を掛けられ話を聞いたという記録があった。やっぱりとニヤリとするとともに、宿場々々にこういう人がいて話を聞ければ、我々の旅も楽しくなるだろうと思った。 午前11時45分、伏見宿を出て、3、4年前に廃線になったといわれる旧名鉄八百津線を越え、1km弱東進した高倉の集落で、旧中山道は国道21号線から左へ別れる。分れ道に「右御嶽宿」 「左伏見宿」の新しい石の道標が立っていた。(左写真) その後、道なりではカーブして北へ進むところ、200m先で道標に導かれて右折し、東進を続ける。道の右側に姿のいい柿の木があった。この柿の木も御嵩町指定名木であった。

午前11時45分、伏見宿を出て、3、4年前に廃線になったといわれる旧名鉄八百津線を越え、1km弱東進した高倉の集落で、旧中山道は国道21号線から左へ別れる。分れ道に「右御嶽宿」 「左伏見宿」の新しい石の道標が立っていた。(左写真) その後、道なりではカーブして北へ進むところ、200m先で道標に導かれて右折し、東進を続ける。道の右側に姿のいい柿の木があった。この柿の木も御嵩町指定名木であった。 数百メートル進んで、中山道は再び国道21号線に出た。その直前北側の角に小さな土盛に「中山道 比衣(ひえ)一里塚跡」の石柱が立っていた。(右写真) 我々と逆コースで来る旅人にはこの一里塚の石柱を見落とさないようにしないと、旧街道に行かずに国道21号線を進んでしまいそうである。東進するコースでは間違えることはない。

数百メートル進んで、中山道は再び国道21号線に出た。その直前北側の角に小さな土盛に「中山道 比衣(ひえ)一里塚跡」の石柱が立っていた。(右写真) 我々と逆コースで来る旅人にはこの一里塚の石柱を見落とさないようにしないと、旧街道に行かずに国道21号線を進んでしまいそうである。東進するコースでは間違えることはない。 国道21号線を顔戸(ごうと)の集落に入ると、南側に可児川が近寄って来て国道に並ぶ。(左写真の右) 国道北側の100mほど入った所に顔戸城址が見えた。(左写真の左) 道草して城跡の小山に一段上がると案内碑があり、土塁と空堀が小山を囲っているのが判った。

国道21号線を顔戸(ごうと)の集落に入ると、南側に可児川が近寄って来て国道に並ぶ。(左写真の右) 国道北側の100mほど入った所に顔戸城址が見えた。(左写真の左) 道草して城跡の小山に一段上がると案内碑があり、土塁と空堀が小山を囲っているのが判った。

「鬼の首塚」の左側の空地には子規の歌碑が建っていた。(右写真) 今まで何度か取り上げた「かけはしの記」にある歌である。

「鬼の首塚」の左側の空地には子規の歌碑が建っていた。(右写真) 今まで何度か取り上げた「かけはしの記」にある歌である。

御嶽宿の中山道往還は「松月堂」という御菓子屋さんに突き当たって左折する。(右写真) 静かな町を500mほど東進し、右折して午後1時07分、名鉄広見線御嵩駅前に出た。御嵩駅前の四つ角の斜向いの角が願興寺である。まず御嵩駅に立ち寄る。御嵩駅は名鉄広見線の終点で、この先に鉄道の交通機関はない。今日これからどこまで歩けるかわからないが、途中に宿を探さない限り、この駅まで帰ってこなければならないのは確実なようである。時刻表を見ると電車は30分に一本あるからまず問題はない。この駅までのバス便があるのかどうか判らないから、駅前のタクシー会社の電話番号を控えた。そしてまずは願興寺に詣でた。

御嶽宿の中山道往還は「松月堂」という御菓子屋さんに突き当たって左折する。(右写真) 静かな町を500mほど東進し、右折して午後1時07分、名鉄広見線御嵩駅前に出た。御嵩駅前の四つ角の斜向いの角が願興寺である。まず御嵩駅に立ち寄る。御嵩駅は名鉄広見線の終点で、この先に鉄道の交通機関はない。今日これからどこまで歩けるかわからないが、途中に宿を探さない限り、この駅まで帰ってこなければならないのは確実なようである。時刻表を見ると電車は30分に一本あるからまず問題はない。この駅までのバス便があるのかどうか判らないから、駅前のタクシー会社の電話番号を控えた。そしてまずは願興寺に詣でた。 大寺山願興寺は一般には可児大寺とか蟹薬師と呼ばれている。弘仁六年(815)、天台宗開祖の伝教大師最澄が、この地で布教の折に自ら刻んだ薬師如来像を布施屋に安置したのが始まりと言われる。蟹薬師の名の由来は近くの尼ヶ池から一寸八分(5.5cm)の金色の薬師如来が無数の蟹の背に乗って現れたという言い伝えによる。その薬師如来像は御本尊の胎内に納められているらしい。七堂伽藍は二度の兵火で焼失し、現在の本堂は、信玄の手勢による兵火で炎上したのちに再興されたものである。にもかかわらず、二十四体もの国指定重要文化財の仏像が残されているという。

大寺山願興寺は一般には可児大寺とか蟹薬師と呼ばれている。弘仁六年(815)、天台宗開祖の伝教大師最澄が、この地で布教の折に自ら刻んだ薬師如来像を布施屋に安置したのが始まりと言われる。蟹薬師の名の由来は近くの尼ヶ池から一寸八分(5.5cm)の金色の薬師如来が無数の蟹の背に乗って現れたという言い伝えによる。その薬師如来像は御本尊の胎内に納められているらしい。七堂伽藍は二度の兵火で焼失し、現在の本堂は、信玄の手勢による兵火で炎上したのちに再興されたものである。にもかかわらず、二十四体もの国指定重要文化財の仏像が残されているという。 境内に入ると左手にシラカシの巨木が立っていた。幹に縦皺ができていずれ複幹化が進んでいる。(右写真) 一応風格も感じられたので、この木を「御嵩宿の巨木」とした。色づいたモミジの向こうに本堂があったが、遠くから手を合わせて済ませた。(左上写真) 後日ネットでみると本堂は床板が波打つほどの古いもので、横着をせずに一見しておくのであったと悔やんだ。

境内に入ると左手にシラカシの巨木が立っていた。幹に縦皺ができていずれ複幹化が進んでいる。(右写真) 一応風格も感じられたので、この木を「御嵩宿の巨木」とした。色づいたモミジの向こうに本堂があったが、遠くから手を合わせて済ませた。(左上写真) 後日ネットでみると本堂は床板が波打つほどの古いもので、横着をせずに一見しておくのであったと悔やんだ。 脇に観光案内所があった。老人がいたので近くの様子を尋ねてみた。御嶽宿には宿はなく、鬼岩温泉に行けば一軒あるという。「鬼の太郎」の伝説の残る「鬼岩公園」のそばである。中山道のコースからは随分離れているから宿をとるには無理だと思った。食事処を聞くと、可児川沿いの「江戸川」を教えてくれた。

脇に観光案内所があった。老人がいたので近くの様子を尋ねてみた。御嶽宿には宿はなく、鬼岩温泉に行けば一軒あるという。「鬼の太郎」の伝説の残る「鬼岩公園」のそばである。中山道のコースからは随分離れているから宿をとるには無理だと思った。食事処を聞くと、可児川沿いの「江戸川」を教えてくれた。

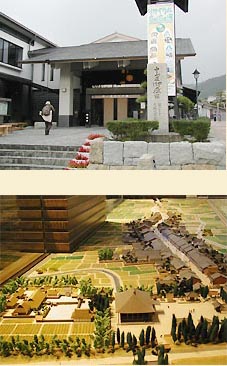

本陣の西側に「中山道みたけ館」がある。(右写真) 図書館と郷土館の複合施設という。館内には御嶽宿の二百分の一の模型(右下写真)など中山道の宿場としての紹介のほかに、明治になってからの亜炭採掘の様子や隠れキリシタンの紹介の展示が予想外な事柄であって興味深かった。

本陣の西側に「中山道みたけ館」がある。(右写真) 図書館と郷土館の複合施設という。館内には御嶽宿の二百分の一の模型(右下写真)など中山道の宿場としての紹介のほかに、明治になってからの亜炭採掘の様子や隠れキリシタンの紹介の展示が予想外な事柄であって興味深かった。 「中山道みたけ館」から往還を少し東へ進んだ左側に「商家竹屋」がある。(左写真) 竹屋は本陣の野呂家の分家で、商品を店に並べる商家ではなくて金融業、繭・木材・綿布の取扱いなど、幅広い商売を手がけた。後年にはアメリカの自動車の輸入販売も行ったという、総合商社の先駆けのような商家であった。

「中山道みたけ館」から往還を少し東へ進んだ左側に「商家竹屋」がある。(左写真) 竹屋は本陣の野呂家の分家で、商品を店に並べる商家ではなくて金融業、繭・木材・綿布の取扱いなど、幅広い商売を手がけた。後年にはアメリカの自動車の輸入販売も行ったという、総合商社の先駆けのような商家であった。 午後2時55分、中山道はやがて突き当たって左折する。この辺りが御嶽宿の東の外れであろうか。日陰はまだ先ほどの雨に濡れていた。(右写真)

午後2時55分、中山道はやがて突き当たって左折する。この辺りが御嶽宿の東の外れであろうか。日陰はまだ先ほどの雨に濡れていた。(右写真)

中街道の道標の奥に瓦屋根の小屋の中に、「寛仁三己未いづみ式部廟所」の石碑があった。(左写真) 和泉式部は「平安時代を代表する三大女流文学者の一人」といわれているが、残り二人は「源氏物語」の紫式部と「枕草子」の清少納言である。敦道親王との恋愛事件を書き記した和泉式部日記の作者である。その和泉式部が寛仁三年(1019)にこの地で亡くなったという。生没不詳の和泉式部であるが、何のために東山道を下ったか、その理由が明らかでなく、万寿二年(1025)の冬に、亡くなった娘の小式部内侍への挽歌の連作を残しているから、どう考えても1019年にこの地で亡くなったというのは無理がある。

中街道の道標の奥に瓦屋根の小屋の中に、「寛仁三己未いづみ式部廟所」の石碑があった。(左写真) 和泉式部は「平安時代を代表する三大女流文学者の一人」といわれているが、残り二人は「源氏物語」の紫式部と「枕草子」の清少納言である。敦道親王との恋愛事件を書き記した和泉式部日記の作者である。その和泉式部が寛仁三年(1019)にこの地で亡くなったという。生没不詳の和泉式部であるが、何のために東山道を下ったか、その理由が明らかでなく、万寿二年(1025)の冬に、亡くなった娘の小式部内侍への挽歌の連作を残しているから、どう考えても1019年にこの地で亡くなったというのは無理がある。 中山道は山沿いに進んで御嵩町西洞(さいと)に向かう。(右写真) 前方の山懐に抱かれた一軒の農家にパトカーが停まっていた。巡査が一人道路に出ている。そこへ我々を追い越した車が手前に停車し夫婦が小走りに一軒家に向かい、巡査に会釈して入って行った。何か事件があったのであろう。

中山道は山沿いに進んで御嵩町西洞(さいと)に向かう。(右写真) 前方の山懐に抱かれた一軒の農家にパトカーが停まっていた。巡査が一人道路に出ている。そこへ我々を追い越した車が手前に停車し夫婦が小走りに一軒家に向かい、巡査に会釈して入って行った。何か事件があったのであろう。 中山道は、「右 御嶽宿 三五〇〇米」「左 細久手宿 八三〇〇米」と刻まれた標石(左写真)に導かれて、その家の方へ向かって行く。

中山道は、「右 御嶽宿 三五〇〇米」「左 細久手宿 八三〇〇米」と刻まれた標石(左写真)に導かれて、その家の方へ向かって行く。 そばに「牛の鼻欠け坂」の案内石標があった。(左写真の左) 山道になった坂(左写真の右) を登って行くと「牛の鼻欠け坂」の案内板があった。

そばに「牛の鼻欠け坂」の案内石標があった。(左写真の左) 山道になった坂(左写真の右) を登って行くと「牛の鼻欠け坂」の案内板があった。

集落から広い道に出て、100mほど進んだ左に耳神社があった。石段を登り鳥居を潜った上に小さな社があった。(右写真の左) 社の右に小さなすだれ状のものが幾つも掛かっていた。(右写真の右) 耳の病気が全快した人たちが年の数だけ錐をお供えする風習があり、錐をかたどった棒をすだれ状にしてお供えしたものである。耳の病にご利益のある神社ははじめて見る。

集落から広い道に出て、100mほど進んだ左に耳神社があった。石段を登り鳥居を潜った上に小さな社があった。(右写真の左) 社の右に小さなすだれ状のものが幾つも掛かっていた。(右写真の右) 耳の病気が全快した人たちが年の数だけ錐をお供えする風習があり、錐をかたどった棒をすだれ状にしてお供えしたものである。耳の病にご利益のある神社ははじめて見る。

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |