富士高校舎中庭航空写真

<homepage><history><ronbun><RC1968>(rc1968-1.htm)

| ラジコン技術1968年2月号−1 次ページ |

ラジコン技術1968年2月号に掲載された流体(ラジコン)班の投稿記事(本文全5ページ)

富士高校舎中庭航空写真 |

静岡県立富士高校物理部・流体班は2年前に発足した班(指導教師水野先生)ですが,活動も活発で,今回も“フェニックス”号を操縦して航空撮影を試みました。“フェニックス”号は垂直尾翼も改良されその性能を新たにしています。

|

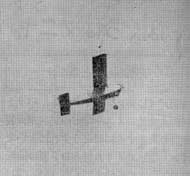

| 飛行中の“フェニックス” |

設計の動機

みなさんもRC機の飛んでいるのを見て「あのRC機はどんな景色を見ているんだろうか?」などという疑問を持ったことはありませんか。われわれは大いに持ちました。「新築された校舎を空からみたい」「三年生の最後の記念に何か思いきって変わったことをしてみたい」などと思い製作に取りかかりました。

この飛行機はまだ実用になるものではありませんが,RC飛行機が遺跡発掘のときの測量に活躍しているのを聞いているし,この飛行機も実用に使えるものになればと願いながら製作していきました。(RC模型飛行機で航空写真を…colombe・II“鳩号”と撮影メカニズム…本誌’67年3月号参照)

設計について

|

| 班員と本機“フェニックス”号をみる |

【エンジン】 カメラを乗せるわけですから,その分だけ余分なスペースをとらなければなりません。それにリコー・オート・ハーフの重量が約300gですから、300gの重量変化でも飛び得る大きさのものでなくてはなりません。

そこで、小さくとも19エンジンくらいのものということになります。本当は余裕をもたせて29くらいのエンジンをつけたいと思いましたが,なにしろこの物理部は各班が多くに分かれているので、わが班には自然わけまえが少なく、やむをえずクラブにあるENYA19を使用することにしました。

【重量】 重量がどのくらいになるかという見当は,ヤングサンダーから推定していきました。この機体は構造が簡単で800〜900g、重くても1000g以内に重量をおさえられるようです。

われわれの作る機体はこれよりも当然大きくなりますから300〜400gのオーバーをみこし、またカメラが約300gですから計1600gという見当をつけました。これから主翼面積をきめていきました。

【主翼】 飛行機から下界を写すのですから,飛行機の速度が速ければ速いほどブレやすくなるのはだれの想像も同じであります。フンワリ、フンワリの飛行を望むわけです。そこで翼面荷重を50g/dm2として翼面積を約32dm2としました。

さてここで縦横比の問題です。42年8月号のグラビアで気がついた人もあるでしょうが、このフェニックスのレシオは1:8でした。「一般的な1:6がいい」、「いや抵抗を減らすため思いきって1:8くらいとったほうがよい」、「それなら間をとって1:7くらいがよい」などいろいろな考えがでましたが、結局1:8にしたのは「胴体が太いので抵抗が大きくなるから他の部分での抵抗をなるべく減らそう」 「他にこのように極端なものの模型飛行機があまりないから実験してみよう」 「運動性を少々鈍めよう」ということで冒険したわけです。

翼型は揚力が大きく作りやすく、比較的失速特性がよい、といわれるクラークYを使用することにしました。次は上反角です。

上反角を多くし,復元性をよくする場合はなるほど操縦は楽ですが,傾むいてすぐもどってしまってはせっかくねらって傾むけても、すぐもどってしまい、ねらったものが写せません。

また速い復元のときシャッターをきると、ズレるのではないかということで静的安定性、つまりその姿勢を維持するように上反角を小さめにしました。しかし、私達は低翼機や上反角2°くらいの中翼機を自由に操縦するほどの技術はあやしいということは悟っていますから、上反角は4°にとめることにしました。

そのため操舵機構はラダーでは横すべりぎみになるのではないかということで、エルロン操舵にすることにしました。エルロンは製作の簡単なフル・エルロンにしました。