はやし浩司

| トップへ戻る | メニューへ |

| |

||

|

|

|

|

|||

隣人は西ジャワの王子だった【1】

●世話人は正田英三郎氏だった

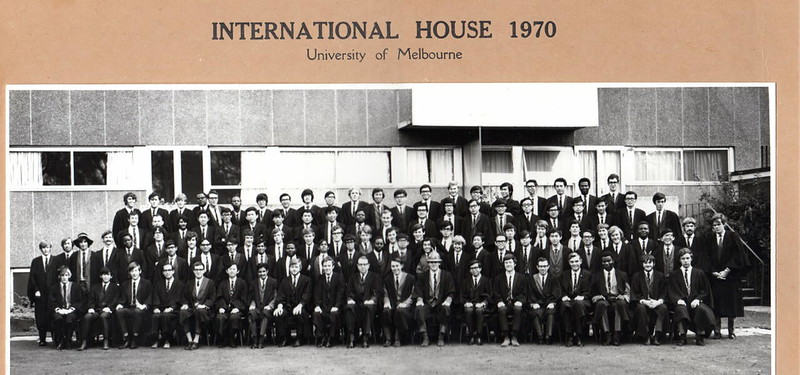

私は幸運にも、オ−ストラリアのメルボルン大学というところで、大学を卒業したあと、研究生

活を送ることができた。 世話人になってくださったのが正田英三郎氏。皇后陛下の父君である。

おかげで私は、とんでもない世界(?)に足を踏み入れてしまった。私の寝泊りした、インター

ナショナル・ハウスは、各国の皇族や王族の子息ばかり。西ジャワの王子やモ−リシャスの皇 太子。ナイジェリアの王族の息子に、マレ−シアの大蔵大臣の息子など。ベネズエラの石油王 の息子もいた。 「あんたの国の文字で、何か書いてくれ」と頼んだとき、西ジャワの王子はこう言った。「インド

ネシア語か、それとも家族の文字か」と。 「家族の文字」というのには、驚いた。王族には王族しか使わない文字というものがあった。ま

た「マレ−シアのお札には、ぜんぶうちのおやじのサインがある」と聞かされたときにも、驚い た。一人名前は出せないが、香港マフィアの親分の息子もいた。「ピンキーとキラーズ」(当時の 人気歌手)が香港で公演したときの写真を見せ、「横に立っているのが兄だ」と笑った。 今度は私の番。「おまえのおやじは、何をしているか」と聞かれた。そこで「自転車屋だ」という

と、「日本で一番大きい自転車屋か」と。私が「いや、田舎の自転車屋だ」というと、「ビルは何階 建てか」「車は、何台もっているか」「従業員の数は何人か」と。 ●マダム・ガンジーもやってきた

そんなわけで世界各国から要人が来ると、必ず私たちのハウスへやってきては、夕食を共に

し、スピ−チをして帰った。よど号ハイジャック事件で、北朝鮮に渡った山村政務次官が、井口 領事に連れられてやってきたこともある。 山村氏はあの事件のあと、休暇をとって、メルボルンに来ていた。その前年にはマダム・ガン

ジ−も来たし、『サ−』の称号をもつ人物も、毎週のようにやってきた。インドネシアの海軍が来 たときには、上級将校たちがバスを連ねて、西ジャワの王子のところへ、あいさつに来た。その ときは私は彼と並んで、最敬礼する兵隊の前を歩かされた。 また韓国の金外務大臣が来たときには、「大臣が不愉快に思うといけないから」という理由で、

私は席をはずすように言われた。当時は、まだそういう時代だった。変わった人物では、トロイ・ ドナヒュ−という映画スタ−も来て、一週間ほど寝食をともにしていったこともある。『ル−ト66』 という映画に出ていたが、今では知っている人も少ない。 そうそう、こんなこともあった。たまたまミス・ユニバースの一行が、開催国のアルゼンチンから

の帰り道、私たちのハウスへやってきた。そしてダンスパ−ティをしたのだが、ある国の王子が 日本代表の、ジュンコという女性に、一目惚れしてしまった。で、彼のためにラブレタ−を書いて やったのだが、そのお礼にと、彼が彼の国のミス代表を、私にくれた。 「くれた」という言い方もへんだが、そういうような、やり方だった。その国では、彼にさからう人

間など、誰もいない。さからえない。おかげで私は、オ−ストラリアへ着いてからすぐに、すばらし い女性とデートすることができた。そんなことはどうでもよいが、そのときのジュンコという女性 は、後に大橋巨泉というタレントと結婚したと聞いている。 ……こんな話を今、しても、誰も「ホラ」だと思うらしい。私もそう思われるのがいやで、めった

にこの話はしない。が、私の世にも不思議な留学時代は、こうして始まった。一九七〇年の春。 そのころ日本の大阪では、万博が始まろうとしていた。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

イソロクはアジアの英雄だった【2】

●自由とは「自らに由る」こと

オ−ストラリアには本物の自由があった。自由とは、「自らに由(よ)る」という意味だ。こんなこ

とがあった。 夏の暑い日のことだった。ハウスの連中が水合戦をしようということになった。で、一人、二、

三ドルずつ集めた。消防用の水栓をあけると、二〇ドルの罰金ということになっていた。で、私た ちがそのお金を、ハウスの受け付けへもっていくと、窓口の女性は、笑いながら、黙ってそれを 受け取ってくれた。 消防用の水の水圧は、水道の比ではない。まともにくらうと学生でも、体が数メ−トルは吹っ飛

ぶ。私たちはその水合戦を、消防自動車が飛んで来るまで楽しんだ。またこんなこともあった。 一応ハウスは、女性禁制だった。が、誰もそんなことなど守らない。友人のロスもその朝、ガ

−ルフレンドと一緒だった。そこで私たちは、窓とドアから一斉に彼の部屋に飛び込み、ベッドご と二人を運び出した。運びだして、ハウスの裏にある公園のまん中まで運んだ。公園といって も、地平線がはるかかなたに見えるほど、広い。 ロスたちはベッドの上でワーワー叫んでいたが、私たちは無視した。あとで振りかえると、二人

は互いの体をシーツでくるんで、公園を走っていた。それを見て、私たちは笑った。公園にいた 人たちも笑った。そしてロスたちも笑った。風に舞うシーツが、やたらと白かった。 ●「外交官はブタの仕事」

そしてある日。友人の部屋でお茶を飲んでいると、私は外務省からの手紙をみつけた。許可

をもらって読むと、「君を外交官にしたいから、面接に来るように」と。そこで私が「おめでとう」と 言うと、彼はその手紙をそのままごみ箱へポイと捨ててしまった。「ブタの仕事だ。アメリカやイギ リスなら行きたいが、九九%の国へは行きたくない」と。彼は「ブタ」という言葉を使った。 あの国はもともと移民国家。「外国へ出る」という意識そのものが、日本人のそれとはまったく

ちがっていた。同じ公務の仕事というなら、オーストラリア国内のほうがよい、と考えていたよう だ。また別の日。 フィリッピンからの留学生が来て、こう言った。「君は日本へ帰ったら、軍隊に入るのか」と。

「今、日本では軍隊はあまり人気がない」と答えると、「イソロク(山本五十六)の、伝統ある軍隊 になぜ入らない」と、やんやの非難。当時のフィリッピンは、マルコス政権下。軍人になることイコ −ル、出世を意味していた。 マニラ郊外にマカティと呼ばれる特別居住区があった。軍人の場合、下から二階級昇進する

だけで、そのマカティに、家つき、運転手つきの車があてがわれた。またイソロクは、「白人と対 等に戦った最初のアジア人」ということで、アジアの学生の間では英雄だった。これには驚いた が、事実は事実だ。日本以外のアジアの国々は、欧米各国の植民地になったという暗い歴史が ある。 そして私の番。ある日、一番仲のよかった友だちが、私にこう言った。「ヒロシ、もうそんなこと

言うのはよせ。ここでは、日本人の商社マンは軽蔑されている」と。私はことあるごとに、日本へ 帰ったら、M物産という会社に入社することになっていると、言っていた。ほかに自慢するものが なかった。が、国変われば、当然、価値観もちがう。 私たち戦後生まれの団塊の世代は、就職といえば、迷わず、商社マンや銀行マンの道を選ん

だ。それが学生として、最良の道だと信じていた。しかしそういう価値観とて、国策の中でつくら れたものだった。私は、それを思い知らされた。 時、まさしく日本は、高度成長へのまっただ中へと、ばく進していた。

ハウス裏手の公園

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

自由の国、オーストラリア【3】

●仲間になる洗礼

彼らは「ブルシッツ」という耳慣れない単語をよく使った。意味を聞くと、「これはたいへん重要

な単語だから、ミスター・ディミック(寮長)に聞くことだ。彼はオーストラリアでも著名な言語学者 だ」と。 そこで寮長の部屋に行き、「失礼します。ブルシッツの意味は何ですか」と聞くと、寮長はニコリ

ともせず、私にこう言った。「出て行け」と。 廊下へ出ると、仲間たちが立っていて、一斉に拍手。「やられた!」と思ったが、とたん、私は

彼らの仲間になっていることを知った。「ブルシッツ」というのは、「牛のクソ」のこと。「ウソ」という 意味をこめた、下品語であった。私がハウスへ住むようになって、数日後のことだった。 こうしたいたずらは、仲間になるための洗礼のようなもの。やったりやられたり。まさに茶飯

事。いちいち腹をたてていたら、学生生活そのものが、成りたたない。それを彼らはユーモアの 一つと考えている。 ただ日本人と違うのは、彼らは、シラフでそれをすること。相手をひっかけるのに、まったく表

情を変えない。民族性の違いというか、子どものときから鍛えられているというか。それが実にう まい。が、それに慣れるのに、それほど時間はかからなかった。 ●私は英雄?

ある日、公園の芝生の上で、みんなで遊んでいたときのこと。パトカーが急停止。何ごとかと思

っていると、二人の警官が出てきて、私たちを一列に並ばせた。芝生の上で遊ぶのは禁止。見 つかれば罰金ということだった。 で、順に名前を聞かれたが、私はわざと英語を話せないフリをした。フリをしながら、「ネーム

ね、ネーム。エイチ・アイ・アール・オー……」と。ジャパニーズ英語でゆっくりと話した。そのたび に二人の警官が、「何だって?」「何だって?」と聞き返した。 が、これだけは言っておく。日本で学んだ英語など、オーストラリアでは絶対に通用しない。い

わんや日本式の発音など。(当時はそうだった。いや、今でもそうだ。オーストラリア英語で話し かけられたら、イギリス人でも理解できない。いつかイギリスから来ていた留学生が、そう言って いた。) で、私だけ、時間のかかったことと言ったらなかった。聞き取りが終わり、警官が去ったとき、

これまた拍手。「ヒロシ、よくやった! 君の勇気はすばらしい!」と。 ●自由の原点

大学の講義とて、例外ではない。退屈な授業で、ぼんやりとしていると、突然、教授が、こう言

い出した。「ところで君たちは、カトリックの神学校では、小便をしたあと、何回までならアレを振 っていいか知っているか」と。 突然の質問にとまどっていると、「三回までだ。四回はダメ。四回以上は、マスターベーション

になるから」と。学生がどっと笑うと、「君はこうした教条主義をどう思うか」と、たたみかけてく る。 どこが違うのか。つまり日本人とオーストラリア人は、どこが違うのか。ひとつにはオーストラリ

ア人というのは、いつもストレートで、わかりやすい。感情をそのまま表現する。 市内の映画館でも、静かに映画を見ている観客など、まずいない。抗議の口笛を吹いたり、ワ

ーワーと歓声をあげたり……。単純といえば単純。純朴といえば純朴。そのため裏がない。裏 がない分だけ、イヤ味がない。 たとえば気に入らない相手だと、平気でビールに小便を混ぜて飲ませたりする。日本では考え

られないいたずらだが、飲ませたほうはもちろん、飲まされたほうも、これまた平気で笑ってすま す。 その明るさが、オーストラリア人の最大の特徴ということになる。抜けるような解放感と言って

もよい。つまりその解放感こそが、彼らがいう「自由(フリーダム)」の原点になっている。  メルボルン大学を囲む

カレッジの一つ。

大学は広大な公園の中にあった。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

自由とは裸になること【4】

●「裸文化」のちがい?

綿棒にしても乾燥機にしても、それまでの日本にはないものばかりだった。猫だって、オースト

ラリアでは、首輪をつけ、家の中で飼われていた。また何と、あの国では、男が、そして夫が、食 後の皿洗いをしていた! 私はまさに浦島太郎の心境だった。見るもの、聞くもの、すべてが珍 しかった。 が、何に驚いたかといって、「裸」に対する、彼らの感覚にほど、驚いたものはない。女子学生

にしても、ブラジャーをつけているものは、まずいない。下すらはいていない女子学生もいた。そ ういう女子学生が、床に平気であぐらをかいて座る。 またドライブをしていて、美しい海岸を見つけたりすると、皆一斉に、裸になって泳ぎ始める。

男も、女もない。何度かそういう機会はあったが、私にはできなかった。一度理由を聞かれたこ とがあるが、私は「日本人には、武士道というものがあって、そういうのは見せない」と、変な言 い訳をしたのを覚えている。 またある夜のこと。友人となったばかりの女子学生の部屋でお茶を飲んでいると、その学生

は、私の横で服を着替え始めた。そういう学生がパンティ一枚の姿で、私の横でウロウロする。 もっともそのときは驚くというよりは、「男」として意識してもらえない、自分が情けなかった。 ●ストリーキング

そんな中、メルボルン大学でも、ストリーキングがはやり始めた。頭だけを紙袋で隠し、すっ裸

で走り回るという、あれである。ちょうどベトナム戦争の最中で、徴兵制の問題もからんでいた。 大学には重苦しい空気が流れていた。一見無邪気に見える戯れにも、それなりの意味があっ た。 そういう流れの中で、私たちのハウスも、そのストリーキングをすることになった。が、私たちの

ハウスは、男子カレッジ。女子がいない。そこで隣のセントヒルダ(女子)カレッジに声をかける と、すぐ五、六人が応じてくれた。全員、オーストラリア人。 アジア人が少ないということもあって、つまり身元がすぐバレてしまうということもあって、私は

衣服の運び係をすることになった。皆が脱いだ服を、別の集合場所へ運ぶという係である。時 はランチタイム。場所は大学構内のカフェ(食堂)。その時間と場所には、もっとも多くの学生が 集まる。 その日のことはよく覚えている。私が別の集合場所で待っていると、カフェのほうから、スプー

ンでテーブルを叩く音が、ガチャガチャと聞こえてきた。ヒューヒューと口笛を吹く音が、それに混 じった。遠くから見ると、仲間たちが体をユサユサとゆらしながら、テーブルの間を走り回ってい るのがわかった。そしてそのあとを、毛布を広げてもった職員が、一人、二人と追いかけてい た。 一応つかまえるフリはしているが、つかまえる様子はまったくない。学生たちと一緒になって、

笑いながら走っていた。 それからちょうど三〇年。あの時代を振り返ってみると、それまでの金沢での学生生活を「陰」

とするなら、オーストラリアでの学生生活は「陽」ということになる。しぐれと雪、そして曇天に象徴 される金沢。一方、オーストラリアには、さんさんと輝く陽光と青い空があった。 今でこそ日本も豊かになったが、当時はそうではない。私は日本がオーストラリアの生活水準

に達するには、五〇年、あるいはそれ以上にかかると思った。永遠に不可能だと感じたこともあ る。 生活だけではない。人間そのものも、だ。自由に生きるということは、「裸」になること。身の束

縛をはずして生きることをいう。オーストラリアの学生には、その自由感覚が、骨の髄まで染 (し)み込んでいた。  ハウスのコモンルームでの談話風景

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

ゲテモノ食い【5】

●日本食はゲテモノ?

国変われば、食べ物変わる。あるとき何人かのオーストラリア人学生が、食堂でこう話しかけ

てきた。「日本人は生の魚を食べるというが、病気にならないのか」「日本人は、アルコール(日 本酒)を火にかけて飲むというが、本当か。原理的にそういうことはありえない」と。 その中の一人の学生は、両親がイギリスから移住してきたばかりで、キザな英語(スノビッシ

ュ)を話していた。アジアの学生の間では、人種差別者(レィシスト)と嫌われていた。私は「そう だ。日本人はいつもおかしなものを食べる」と言った。言って、彼らを、食事に招待した。 その夜、四人の仲間が集まった。私は白いご飯を、皿の上に載せると、その上に生卵をかけ

た。白いご飯と生卵は、メルボルン市内の日本レストランから手に入れた。次に糸引き納豆と、 たくあんの入った袋の封を切った。 私は「腐った大豆と、それにトイレの中で育った植物の根だ」と、説明した。糸引き納豆と、たく

あんは、井口領事の奥さんから分けてもらった。あたりに異様な臭いがたちこめた。たくあんの 臭いは、まさに「あの」臭い。私はそれらを生卵の上に載せると、スプーンで、それらを勢いよく かき混ぜた。そして口に入れる前にこう言った。 「これが日本人の主食だ。君たちが日本を廃墟にしたため、ぼくたちにはこういうものしか、食

べるものがない」と。仲間たちは、次に私が何をするか、じっと固唾(かたず)を飲んで見守って いた。私はスプーンで一口、二口、口へ入れたあと、演技たっぷりに、ゲーゲーと皿の上に吐き 出してみせた。とたん、一人の仲間が、トイレへ走った。続いてもう一人も、トイレへ走った。 残った二人は、「ヒロシ、オー、ノー」と言ったきり、顔をまっ青にして、体をワナワナと震わせ

た。トイレのほうからは、ゲーゲーと、ものを吐き出す声が聞こえてきた。 ●友人の逆襲

この話はハウス中の友人たちの知るところとなり、今度は私が逆襲を受けるはめになった。マ

レーシアの留学生がやってきて、「食事に来ないか」と。仲のよい男だったので、まさかと思いな がら、彼の部屋に行くと、すでに数人の仲間が集まっていた。インスタントラーメンをごちそうして くれるということだった。 一人の仲間がこう言った。「日本のラーメンは、いい。すぐやわらかくなっていい」と。あちらの

ラーメンは、見るからに粗悪品という感じのものだった。それはそれとして、さあ、できあがりとい うところで、一人が、アヒルの絵のついた缶詰をもってきた。そしてその缶詰を開けると、……何 と、その中に、アヒルの頭が並んでいるではないか! しかも目もくちばしも、そして羽までつい ている。 ゾッとして見ていると、彼はそれをラーメンの中に入れて、スプーンの腹でぐいぐいとつぶし始

めた。私は完全に食欲をなくしていた。が、それで終わったわけではない。私が目を丸くして驚 いていると、一人がやおらアヒルの頭を口に入れ、それを舌の先に載せ、「アーアー」と、私に見 せつけた。今度は私がトイレへ駆け込む番となった。 オーストラリア人は、腐ったチーズを食べていた。白いカビの生えたチーズだ。ニュージーラン

ドの学生は、海老をわざと腐らせて食べていた。スペイン系の学生たちは、生肉をパイナップル にはさんで食べていた。うっすらと赤い血のついた生肉である。 今でこそ知っている人も多いが、三〇年前はそうでない。私はそのつど、目を白黒させて驚い

た。  ハウスのシニア・コモンルーム

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

アン王女がやってくる!【6】

●セントヒルダでのダンスパーティ

暑さがやわらいだある日。ビッグニュースが、ハウスを襲った。

エリザベス女王が、アン王女を連れて、メルボルンへやってくるというのだ。しかもアン王女

が、セントヒルダ(女子)カレッジで、ダンスパーティをするという。 オーストラリアの学生たちは、「ぼくが、アンをものする」と、それぞれが勝手なことを言い始め

た。アン王女はそのときハイティーン。美しさの絶頂期にあった。 しかし、そのうち、セントヒルダへ行けるのは、限られた人数であることがわかってきた。今度

は、誰が行けるか、その話題でもちきりになった。が、結局は、行けるのは、王族や皇族関係者 ということになってきた。 私にも寮長のディミック氏から打診があったが、断るしかなかった。だいたいにおいて、ダンス

など知らない。一度、サウンド・オブ・ミュージックという映画の中で、その種のダンスを見たこと があるだけだ。それに衣装がなかった。 それまでもたびたびハウスの中で、夜会(ディナーパーティ)はあったが、私は、いつも日本の

学生服を着て出席していた。日本を離れるとき、母が郷里の仕立て屋でスーツを作ってくれた が、オーストラリアでは、着られなかった。日本のスーツは、何と表現したらよいのか、あれはス ーツではない。毛布でつくったズタ袋のような感じがした。 その日の午後。選ばれた学生は、うきうきしていた。タキシードに蝶ネクタイ、向こうではボウタ

イと呼んでいたが、それをしめたりはずしたりして、はしゃいでいた。五、六人の留学生に、同じ 数のオーストラリア人の学生。 留学生はともかくも、オーストラリア人の学生は、皆、背が高くハンサムだった。体をクルクル

と丸めてあいさつをする、あの独特のあいさつのし方を、コモンルームで何度も練習していた。 「王女妃殿下様、お会いできて、光栄に存じます」とか。人選からはずされた連中は連中で、「種 馬どもめ」と、わざと新聞で顔を隠して、それを無視していた。 そのとき仲のよかったボブが、横から声をかけてくれた。

「ヒロシ、お前は行くべきだ。イギリスなど、日本の経済協力がなければ、明日にでも破産する」

「ああ、しかしぼくには、あんな服がない……」

「服? ああ、あれね。あれは全部、貸衣装だ。知らなかったのか。コリンズ通りへ行けば、いく

らでも借りられる」 「貸衣装?」

「そうだ。今度、案内するよ」

「ああ、君の親切に感謝する」と。

●そしてエリザベス女王は帰った……

夜になって、ローヤルパレードの通りを歩いてみた。いつものように静かだった。特に変わった

ことはなかった。行きつけのノートン酒場も、ふだんのままだった。いつもの仲間が、いつものよ うにビールを飲んでいた。 途中、セントヒルダカレッジのほうを見ると、カレッジ全体に、無数のライトがついていた。それ

がちょうどクリスマスツリーのように輝いていた。私はそれを見ると、何か悪いことをしたかのよ うに感じて、その場をそそくさと離れた。 その翌日の夕方。エリザベス女王とアン王女は、メルボルンを離れた。カレッジから少し離れ

たミルクバーのある通りが、その帰り道になっていた。私たちはその時刻に、女王が通り過ぎる のを待った。 夕暮れがあたりを包んでいた。暗くはないが、顔がはっきり見える時刻でもなかった。女王は

大きなオープンカーに乗って、あっという間に、通り過ぎていった。本当に瞬間だった。と、同時 に、女王の話も、アン王女の話も、ハウスから消えた。  毎週のように、各国の政府要人

たちがゲストとしてやってきて、

スピーチをして帰った。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

反日感情【7】

●クラクションで破られた静かな朝

毎朝五時ごろ、一頭だての馬車が、ハウスの前を通る。私の部屋は玄関のま上あたりの三階

にあった。時々、その馬車の通る音で目がさめた。牛乳配達の馬車だ。 配達人がおりて、馬車から離れると、馬は言われなくても、自然に歩調をゆるめ、配達人がも

どってくるまで、そこで待つ。そして配達人がもどってくると、どこかためらいがちに、また走り始 める。徹夜で勉強しているときは、その時刻になると、カーテンをあけて、その馬車が来るのを 待ったこともある。カンカンと、道路を走る音が遠くから聞こえてくる。 が、ある朝のことだ。私が見ていると、配達人が馬車から離れたところで、うしろから一台の自

動車がやってきて、ブブーとクラクションを鳴らした。馬は一瞬驚いて、跳ねあがった。配達人 は、馬の声に驚いて、いつものなめらかな動きをやめ、さっと馬のところに走った。 私はその光景を見ていて、何とも言われない不快感を覚えた。せっかちなその一台の自動車

のおかげで、あたりの静寂がかき乱されたからだ。が、続いてその不快感は、激怒に変わっ た。 見ると、その自動車を運転していたのは、アジア人だった。日本人だったかもしれない。当時メ

ルボルン市には、ビジネスマンやその家族を中心に、約五〇〇名の日本人が住んでいた。オー ストラリア人なら、こういうとき、決してクラクションを鳴らさない。静かに待っている。つまりこうい うことをするから、アジア人は嫌われる。日本人は嫌われる。 ●反日感情はささいなことから

オーストラリアの子どもは、アジア人を見ると、こうはやしたてる。「チャイニーズ、ジャパニー

ズ、ギブミー、マネー(中国人、日本人、お金おくれ)」と。別のところでは、私が日本人だとわか ると、手を合わせて、「アッソ、アッソ(ああ、そうですか)」と言ってきた子どもたちがいた。 親日的だと喜んでいたら、あとで友人がこう教えてくれた。「ヒロシ、君はからかわれたのだよ」

と。「アス・ソウ」というのは、ここに書くのもはばかれるが、「お尻の穴が・痛い」という意味であ る。 私は大阪万博(一九七〇)のとき、メルボルンにいたが、日本での評価はともかくも、オースト

ラリアでの評価は、さんたんたるものだった。「トイレは携帯トイレが必要」「赤く染めた日本人の 髪は、まるで陰毛のよう。万博は、まるで陰毛博覧会」(新聞記事)と。こんなのもあった。 「大阪のガス爆発事故現場から一〇マイル。万博のガスパビリオンは、大口をあけて笑ってい

た」と。当時の日本は、オーストラリアにとっては、重要な貿易国ではあったが、まだアメリカに次 いで、第二位の国だった。戦争体験をもった人も多い。だから日本に対しては根強い反日感情 が残っていた。 そういう中、日本は急速に経済力をつけ、そして同時に傲慢になっていった。それがオーストラ

リア人の国民感情を逆なでした。同じころ、こんな新聞社説もあった。「オーストラリアの駐車場 から、日本の車が消えるのを夢見ている」と。 しかし国民感情などというものは、政府のプロパガンダだけで作られるものではない。日々の

ささいなことで作られる。もしあの馬車の光景を、オーストラリアの学生が見たとしたら、それだ けで反アジア感情をもったであろう。反日感情だったかもしれない。私は私をからかった、オー ストラリアの子どもたちの心情が、そのとき理解できたような気がした。  私の部屋から、ローヤルパレード通りを

見たところ。

大学の前の通り

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

オーストラリアの気候【8】

●車で大陸を横断する

「君はどの島から来たのか」と聞かれたことがある。そこで私はムッとして、「島ではない。メイ

ンランド(本州)だ」と答えると、皆は、どっと笑った。私が冗談を言ったと思ったらしい。 英語で「メインランド」というときは、中国大陸やヨーロッパ大陸のような大陸をいう。しかし日本

はやはり島国だった。 その夜、私とボブとマイクは、車に乗った。夜の一〇を過ぎていた。寒い夜だった。冬の気候と

しては、ありふれた気候だった。が、それがまちがいだった。私たちは徹夜で、走ることにしてい た。時速一二〇キロ前後で走れば、昼までにはアデレードへ着く……、私たちはそんな計算をし ていた。 私は数枚の毛布と、かばんに日用品を詰めて車のうしろに載せた。そして、出発。一時間も走

ると、スミを垂れ流したかのような暗闇、また暗闇。牧場を突ききって走っているはずだが、それ は見えない。が、それからが地獄だった。 気温が急激にさがり始めたのだ。最初、私が「寒い」と言った。運転しているボブは、「ヒーター

がきかない」と言い出した。確かに熱風が出ているはずなのだが、その熱気は、すぐどこかへ消 えてしまう。マイクもうしろの席で、毛布にくるまって震えていた。私も座席に足をあげ、全身を毛 布でくるんで小さくなっていた。が、それでも体の震えは止まらなかった。 運転しているボブも寒いはずだが、彼だけは「寒い」とは言わなかった。運転しながら、次々と

パンをかじっていた。私はそのときほど人種の違いを意識したことはない。私はアジア人。寒さ に弱い。マイクはユダヤ人。細い体つきで、寒さには強くないらしい。が、ボブだけは、脂肪太り で丸々としていた。しかも全身が、剛毛でおおわれている。いつか「ぼくの体には蚊も近寄れな い」と笑っていたのを覚えている。 つまりボブの祖先は、北欧民族だ。が、そのボブも、そのうち泣き言を言い始めた。ぞっとする

ような泣き言だ。いわく、「車が止まったら、ぼくたちは死ぬかもしれない」と。さらに時間がたつ とこう言った。「車がもたないかもしれない」と。身をズタズタに切り裂くような寒さ。身の置き場が ない。 オーストラリアでは、「真鍮(しんちゅう)のサル(Brass Moinkey)」と表現する。どうしてそういう

言い方をするのかは知らないが、真鍮のサルというのは、そういう寒さのことを言う。 ●朝日が痛い!

日本の気候を規準にして、大陸の気候を考えるのは、正しくない。いくら暑くても、また寒くて

も、日本の気候は日本の気候。しかしオーストラリアの気候は、その日本人の常識をはるかに 超えていた。 私は車の中で、何度か死を覚悟した。車は平原を走っていた。砂漠の端だったかもしれない。

ともかくも寒かった。が、南オーストラリア州へ入るころに、夜が白み始めた。まっ白な朝だ。そ してその下に広がる、まっ赤な大地。ボブは平静を装っていたが、内心は穏やかではなかったと 思う。気温はまださがり続けていた。が、そのときだ。 まっ白な太陽が、うしろのほうから地平線に顔を出した。スーッと光の筋が流れた。そしてその

筋が、顔に当たった。「痛い!」と、私は感じた。光が痛いのだ。その光は車の動きに合わせて 右、左とゆれたが、そのたびに顔や手に当たった。やはり痛い。私はその痛さを体の中に染み 込ませるようにして、顔をなでた。そのときはじめてボブが、口を開いて、こう言った。「グッド・モ ーニング」と。 あのときのボブ、つまりロバート・ベアは、南オーストラリア州で農業指導員をしている。マイ

ク、つまりマイケル・アイゼンは、今、南オーストラリア州で医者をしている。  左からマイク、ボブ、マイケル(ボブの弟)

キース(ボブの父親)。

途中まで、迎えにきてくれていた。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

モラトリアム【9】

●私がデモの指導者?

「アイスオブマイ」……、日記にはそうある。カタカナで書いてあるため、今となっては、それが

どういう意味なのか、わからない。 アイスオブマイ、つまり、その年の五月八日に予定されている、モラトリアム(反戦)運動の別

名である。アメリカで起きている反戦運動を、オーストラリアでもしようという。 四月へ入ると、数人の学生が、私のところにやってきた。そして「デモのし方を教えてくれ」と頼

んだ。「ジグザグ行進のしかたや、スクラムの組み方を教えてくれ。できれば、君が指揮をとって くれないか」とも。もちろん私は断った。 留学生がそこまでしたら、国外退去を命じられる。それを言うと、「ノーワリーズ(心配ない)。メ

ルボルン大学すべてで、君を守る」と。私は再度、断った。が、結局、どういうわけだか、そのデ モを指導することになってしまった。 ある日の午後、構内へ呼ばれて行くと、そこにJ君とG君が立っていた。そしてそのうしろに二

〇〜三〇人の学生が集まっていた。見ると、全員が笛をもっている。私が「笛は一人でいい」と 言うと、「このほうがにぎやかだ」と。そこで指導を始めたが、リズムが合わない。 日本では、「アンポ・フンサイ」と、二拍子で言いながら行進する。しかしオーストラリアのそれ

は、「一、二、三、四、ベトナム戦争のクソッタレをやめろ、五、六、七、八、ベトナム戦争のクソッ タレをやめろ」を繰り返す。テンポが速い。速すぎる。 同じジグザム行進をしても、ブラジルのサンバのような動きになってしまう。組んだ腕を上下さ

せるので、アヒルのダンスのようにも見える。悲壮感がまるでない。その上、その間中、皆が笛 を吹く。うるさくてたまらない。 そこで今度はかけ声を変えてみた。「マオ、マオ、マオチュートン(毛沢東)、ホー、ホー、ホー

チミン(北ベトナムの指導者)」と。しかしそれでもテンポが速すぎる。 そこで私が「相手はどんなのだ。機動隊が来るのか」と聞くと、「オーストラリアには、まだそう

いうのはない」と。そこでさらに、「では、どんなのが来るのか」と聞くと、「多分、騎馬警官だろう」 と。オーストラリアには馬に乗った警官がいる。 騎馬警官の威圧感は、想像する以上のものだ。そこで私は考え込んでしまった。馬を相手に

ジグザグ行進しても、意味がない。蹴散らされるのがオチだ。で、このジグザグ行進はしないこ とになった。 ●数万人までにふくれあがった反戦デモ

四月の中旬を過ぎると、オーストラリアの放送局は、毎日のように議会中継を始めた。モラトリ

アムの是非を問う討論が、熱っぽく続いた。当時のオーストラリアは、保守政権。一人の高校生 が反戦バッジをつけたかどで、停学処分になったというニュースもあった。 そして五月八日。その日はやってきた。私は朝から、町へ出た。そして私がデモに加わると、

あちこちで拍手がわき起こった。私はいつの間にか、「日本の活動家」ということになってしまっ ていた。そしてどんどん前へ前へと押し出されてしまった。 心の奥で、「マズイ、マズイ」と思いながらも、私はどうすることもできなかった。当時の私は、そ

ういう優柔不断なところがあった。が、デモは、予想を上回る、大規模なものだった。当初は大 学生を中心に、数千人程度だと思われていた。が、フタをあけてみると、数万人規模にふくれあ がっていた。 騎馬警官が無数に取り締まりにきていたが、圧倒的に多数の群集を前にして、手も足も出せ

なかった。ここにある写真は、そのとき、私がうしろの方角を撮ったものである。   大規模なデモになった、

反戦(モラトリアム)運動

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

カレッジライフ【10】

●ハリーポッターの世界

最近、私は『ハリーポッター』という映画を見た。しかしあの映画ほど、ハウスでの生活を思い

起こさせる映画はない。ハウスも全寮制で、各フロアには、教官がいっしょに寝泊りしていた。 食事のときや講義を受けるときは、正装の上に、ローブと呼ばれるガウンをまとった。映画の

中でもときどき食事風景が出てくるが、雰囲気もまったくあの通り。教官やシニアの学生が席に 着くハイテーブルと、学生たちが席に着くローテーブルに分かれていた。たとえば夕食はこうして 始まる。 ●ハウスの夕食

まず学生たちは、コモンルームに集まる。コモンルームというのは、談話室。そこで待っている

と、午後六時半きっかりに合図のチャイムが鳴る。それに合わせて、学生たちが食堂に入り、ロ ーテーブルの前で立って待つ。その途中で、円筒形に巻いた、ナプキンを棚から取り出してもっ ていく。 ナプキンは、定期的に洗濯される。そうしてしばらく待っていると、シニアのコモンルームから、

寮長(ウォードン)を最後尾に、シニアの学生と教官たちが、ぞろぞろと入ってくる。そして寮長が 座るのを見届けてから、学生たちも席に着く。 食事の前のあいさつは当番制になっている。一人の学生がハイテーブルの隅に立ち、こう言

う。「これらすべての良きものに、感謝の念をささげ、このハウスに恵みのあらんことを」「アーメ ン」と。 すると一斉に食器を回す音がし、片側の柱のかげから、給仕たちが食事を運び始める。会話

は自由だが、大声で話したり、笑ったりするのは禁止。もしその途中でベルが鳴ったら、絶対的 な静粛が求められる。 たいてい寮長からの連絡事項が告げられる。「明日は、○○国○○大使が晩餐にくるから、

遅刻は許さない」とかなど。一度、その話の途中で、不用意にスプーンで食器をたたいてしまっ た学生がいた。その学生は、その場で退室させられた。つまりその夜は食事抜き。 食事は、毎回例外なく、フルコース。スープに始まる前菜、メイン料理、それに付随する数品の

料理のあと、デザート。「ディナー」と呼ばれる晩餐会では、さらに数品ふえる。ワインも並ぶ。ワ インは、賓客と乾杯するために配られる。だいたい一時間ほどをかけて、夕食を終える。ディナ ーのときは、賓客のスピーチもあったりして、終わる時間は、まちまち。時には九時を過ぎること もあった。 そして皆が終わると、入ってきたときとは、まったく逆に、まず寮長以下、ハイテーブルの教官

たちが席を立ち、食堂から出る。それを見届け、学生たちも食堂を出て、コモンルームに移る。 そこには、コーヒー、紅茶、ワインなどが用意してある。食事のあとは自由行動で、コモンルーム へ行かないまま、自分の部屋に戻る学生もいた。 ●夢のような生活

寮長はディミック氏だった。イギリスきっての超大物諜報部員だったという。(もう亡くなっている

ので、暴露しても構わないと思う。)これはずっとあとになってのことだが、彼はその後、その功 績が認められて、「サー」の称号を受けたそうだ。 いつかだれだったか、ジェームズボンドは、彼がモデルだったと言ったが、そんなわけでありえ

ない話ではない。ただ映画のボンドとは違い、ディミック氏は映画監督のヒッチコックを連想させ る、太った大柄な人物だった。 こうした厳格なカレッジライフを嫌う学生も少なくなかった。とくに私がいたインターナショナルハ

ウスは厳格だったということだが、それは私が帰国してから友人に聞いて知ったこと。私自身 は、厳格であるかないかということより、恵まれた環境を楽しんでいた。 当時の寮費だけでも、留学生のばあい、月額約二〇万円(一ドル四〇〇円)。日本の大卒の

初任給がやっと五万円を超えた時代である。私には夢のような生活だった。  寮長(ウォードン)のディミック氏

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

王子の悩み【11】

●王子や皇太子は皆、偽名!

ハウスの留学生は、各国の皇太子や王子、あるいは、皇室や王家の子息ばかりだった。ほか

の連中は、その国のケタはずれの金持ちばかり。このことは前にも書いた。 しかし日本へ帰国したあと、その国から来た人に、そういう男を知っているかと聞いても、皆、

「知らない」「そんな男はいない」と言う。そんなはずはない。そこである日、それも五年ほどもた ってからのことだが、同じハウスにいたオーストラリアの友人にそのことを聞くと、こう教えてくれ た。 「ヒロシ、君は知らなかったのか。彼らは皆、偽名を使っていた」と。つまり警護上の理由で、ハ

ウスでは、偽名を使っていたというのだ。しかも私が彼らの仲のよい友人だと思っていた男たち は、友人ではなく、それぞれの国の大使館から派遣された、護衛官であったという。 もちろん私は本名で通した。護衛官など、私にはつくはずもない。が、こんなことがあった。

ハウスでは、毎晩二人一組で電話交換をすることになっていた。外からかかってきた電話を、

それぞれの部屋につなぐ係だ。その夜は、私とM国の王子が当番になっていた。しかし彼は約 束の時間になっても来なかった。 そこで私は彼の部屋に電話をつなぎ、「早く来い」と命令をした。しかしやってきたのは、彼の

友人(あとで護衛官とわかった男)だった。私は怒った。怒ってまた電話をつなぎ、「君が来るべ きだ。代理をよこすとは、一体、どういうことだ」と叱った。 やがて「ごめん、ごめん」と言ってその王子はやってきたが、それから数日後のこと。その友人

が私の部屋にやってきて、こう言った。「君は、わが国の王子に何をしているのか、それがわか っているのか。モスリム(イスラム教)には、地下組織がある。この町にもある。じゅうぶん気をつ けろ」と。その地下組織では、秘密の裁判はもちろんのこと、そこで有罪と決まると、誘拐、処刑 までするということだった。 その王子。どういうわけだか、私には気を許した。許して、いろいろなことを話してくれた。彼の

国では、日本の女性とつきあうことが、ステータスになっているとか、など。夜遊びをしたこともあ る。モグリの酒場に忍び込んで、禁制の酒を一緒に飲んだこともある。 が、一見、華々しく見える世界だが、彼は、王子であるがゆえに、そこから生ずる重圧感にも

苦しんでいた。ほんの一時期だけだったが、自分の部屋に引きこもってしまい、誰にも会おうと しなくなってしまったこともある。詳しくは書けないが、たびたび奇行を繰り返し、ハウスの中で話 題になったこともある。 ●「あなたはホテルへ帰る」

そうそう私が三〇歳になる少し前のこと。私は彼の国を旅行することになった。旅行と言って

も、ほんの一両日、立ち寄っただけだが、彼が王族の一員として、立派に活躍しているのを知っ た。街角のところどころに、王様と並んで、彼の肖像画がかかげられていた。 それを見ながら、私がふと、タクシーの運転手に、「彼はぼくの友だちだ」と言うと、運転手はこ

う言った。「王子は、私の友だち。あなたの友だち。みんなの友だち」と。そこで私が「彼と一緒に 勉強したことがある」と言うと、「王子は、私とも勉強した。あなたとも勉強した。みんなと勉強し た」と。 そこでさらに私が、「彼の家へ連れていってほしい。彼をびっくりさせてやる」と言うと、「あなた

はホテルへ帰る。私は会えない。あなたも会えない。誰も会えない」と。まったく会話がかみ合わ なかった。  ハウスでの昼食風景

ローブ、タイ、スーツは必需品だった。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

処刑になったT君【12】

●日本人にまちがえられたT君

私の一番仲のよかった友人に、T君というのがいた。マレ−シアン中国人で、経済学部に籍を

おいていた。 最初、彼は私とはまったく口をきこうとしなかった。ずっとあとになって理由を聞くと、「ぼくの祖

父は、日本兵に殺されたからだ」と教えてくれた。そのT君。ある日私にこう言った。 「日本は中国の属国だ」と。そこで私が猛烈に反発すると、「じゃ、お前の名前を、日本語で書

いてみろ」と。私が「林浩司」と漢字で書くと、「それ見ろ、中国語じゃないか」と笑った。 そう、彼はマレーシア国籍をもっていたが、自分では決してマレーシア人とは言わなかった。

「ぼくは中国人だ」といつも言っていた。マレー語もほとんど話さなかった。話さないばかりか、マ レー人そのものを、どこかで軽蔑していた。 日本人が中国人にまちがえられると、たいていの日本人は怒る。しかし中国人が日本人にま

ちがえられると、もっと怒る。T君は、自分が日本人にまちがえられるのを、何よりも嫌った。街 を歩いているときもそうだった。「お前も日本人か」と聞かれたとき、T君は、地面を足で蹴飛ばし ながら、「ノー(違う)!」と叫んでいた。 そのT君には一人のガ−ルフレンドがいた。しかし彼は決して、彼女を私に紹介しようとしなか

った。一度ベッドの中で一緒にいるところを見かけたが、すぐ毛布で顔を隠してしまった。が、や がて卒業式が近づいてきた。 T君は成績上位者に与えられる、名誉学士号(オナー・ディグリー)を取得していた。そのT君

が、ある日、中華街のレストランで、こう話してくれた。「ヒロシ、ぼくのジェニ−は……」と。喉の 奥から絞り出すような声だった。「ジェニ−は四二歳だ。人妻だ。しかも子どもがいる。今、夫か ら訴えられている」と。 そう言い終わったとき、彼は緊張のあまり、手をブルブルと震わした。

●赤軍に、そして処刑

そのT君と私は、たまたま東大から来ていた田丸謙二教授の部屋で、よく徹夜した。教授の部

屋は広く、それにいつも食べ物が豊富にあった。 田丸教授は、『東大闘争』で疲れたとかで、休暇をもらってメルボルン大学へ来ていた。教授

はその後、東大の総長特別補佐、つまり副総長になられたが、T君がマレ−シアで処刑されたと 聞いたときには、ユネスコの国内委員会の委員もしていた。 この話は確認がとれていないので、もし世界のどこかでT君が生きているとしたら、それはそれ

ですばらしいことだと思う。しかし私に届いた情報にまちがいがなければ、T君は、マレ−シア で、一九八〇年ごろ処刑されている。T君は大学を卒業すると同時に、ジェニ−とクアラルンプ −ルへ駆け落ちし、そこで兄を手伝ってビジネスを始めた。 しばらくは音信があったが、あるときからプツリと途絶えてしまった。何度か電話をしてみた

が、いつも別の人が出て、英語そのものが通じなかった。で、これから先は、偶然、見つけた新 聞記事によるものだ。 その後、T君は、マレ−シアでは非合法組織である赤軍に身を投じ、逮捕、投獄され、そして

処刑されてしまった。遺骨は今、兄の手でシンガポ−ルの墓地に埋葬されているという。 田丸教授にその話をすると、教授は、「私なら(ユネスコを通して)何とかできたのに……」と、

さかんにくやしがっておられた。そうそう私は彼にで会ってからというもの、「私は日本人だ」と言 うのをやめた。「私はアジア人だ」と言うようになった。その心は今も私の心の中で生きている。  右がT君。

ピンボケの写真だが、彼の写真は

これ一枚しかない。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

白豪主義の国に、日本の旗が立った【13】

●徹底したエリート教育

私をのぞいて、メルボルン大学の私のハウスには、世界各国から、エリ−トが集まっていた。

そのことは何度も書いたとおりだが、しかし信じられないようなことも、しばしば起きた。 コロンボ計画で来ていたアフリカの学生は、いつもトイレのフタの上で便をして、メードを困らせ

ていた。 ゴミ箱から暗号表のようなものがみつかり、その筋の捜査官が夜中に飛び込んできたこともあ

る。また、たまたまインド・パキスタン紛争の最中で、インド人のマヘシュワリ君と、パキスタンの ア−マド君が、皆の前で、とっくみあいの大口論をしたこともある。 ハウスの中で何か事件があるたびに、オーストラリア人の学生たちは、「ソ連の陰謀だ」とか、

「ソ連の新兵器だ」とか言って、はやしたてた。 食事は毎晩例外なくフルコ−スで、たっぷり一時間はかかった。そしてそれが終わると、コモン

ルーム(ホール)へ皆が移動し、そこでワインやティ−を楽しんだ。全員がス−ツの上に、ローブ というガウンを着ることになっていた。 徹底したエリ−ト教育で、一カ月の寮費だけでも、当時のレ−トで二〇万円弱はした。大卒の

初任給が、手取りで五万円(日本)という時代である。官費の援助がなければ、私のような人間 にはとてもまかなえる額ではなかった。 ●ハウスで催した「ジャパン・ナイト」

そのハウスでは月に一、二回の割で、各国の学生が、それぞれのお国自慢をすることになっ

ていた。その国の料理を出し、その国の文化を披露する。そこで「日本人のあなたにも……」と いうことになった。 日本人留学生は私一人だけだった。私がそれを相談すると、井口領事が、「それならば……」

と協力してくれた。 時おりしも日本の大阪では万博が開催されていた。その宣伝もかねて、ジェトロとJALが全面

的に協力をしてくれた。ジェトロは、万博の巨大なパネルや展示品を、そしてJALは、着物やハ ッピなどを無償で提供してくれた。 メルボルン大学のオリエンタル(東洋)学部の連中も協力してくれた。おかげで、あのパ−クビ

ルの大学通りに、戦後初めて、日本の国旗が並んだ。『白豪主義』の、あのオーストラリアで! 井口領事たちが、直立不動のまま、国旗を見あげていたのが印象的だった。 料理はちらし寿司と、焼き鳥。皆が見よう見まねで作った。学生とゲスト、合わせて二五〇人

分である。朝から作りはじめて、夕方、ようやく間に合った。出し物は、日本舞踊に、民謡、謡(う たい)など。 友だちを、にわか日本人にしたてての、まさにぶっつけ本番。何とか日本のム−ドを出すこと

だけには成功した。ただ学生運動を紹介したのは、まずかった。アジア人の仲間にヘルメットを かぶってもらい、角材をもたせて、ハウスの中を行進してもらった。が、これがあとで大問題とな った。 スポンサ−の東京商工会議所からきつい、お目玉をくらった。「旗を立てた功績は認めるが、

やりすぎるな!」と。ちょうど七〇年安保闘争が終わったころで、日本もオ−ストラリアも、学生 運動にはピリピリしていた。 そんなとき私は、日本の友人にこんな手紙を書いた。「ここでの生活は、一日を一年に感ず

る。毎日が興奮と驚きの連続だ」と。それは決して誇張ではない。 そう、あのころの緑は、どこまでも深く、空は青く、どこまでも澄んでいた。私はまさに、青春時

代のまっただ中にいた。    ジャパン・ナイトの様子

上から映写会、日本舞踊を踊る、

交換留学生(高校生で、シドニー

から、わざわざ来てくれた。)

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

日本の全体主義【14】

●総理府の使節団

一〇月へ入ると、メルボルンの気候は、不安定になる。そんなある日、領事館のほうから連絡

が入り、日本の総理府から派遣された使節団が来るから、私のほうで接待してほしいと言ってき た。 が、ハウスの事務に相談すると、「ハウスとしては、歓迎しない」とのこと。

英語で「歓迎しない(not welcome)」というのは、「いやだ」という意味。たとえば「I don't like

you.」というのは、「好きではない」という意味ではない。「嫌いだ」という意味だ。「not」の意味そ のものが、違う。事務は「They are not welcome.(来てほしくない)」と言った。 そこで話を聞くと、昨年やってきた使節団の評判が悪かったからだという。「日本人は排他的

で、ハウスの学生と打ちとけない」というのが、その理由だった。が、大学の上部ルートからの要 請もあって、結局、私のハウスで、彼らを迎え入れることになった。どちらにせよ日本人の留学 生は、私一人だけだった。 その日は来た。が、その前夜に、メンジス・オーストラリア元首相が夕食に来たこともあって、

日本の使節団のことは、ほとんど話題にならなかった。 が、私は心中、穏やかではなかった。当時いろいろな使節団が、日本からやってきたが、どの

使節団も、オーストラリアから見ると、どこか異様だった。おそろいのスーツを着て、無表情で、 そのくせ、いばっていた。オーストラリアの学生があれこれ話しかけても、ニヤニヤ笑っているだ け。 案の定、その使節団もそうだった。総勢二〇人前後。二〇歳から三〇歳くらいまでの、議員や

教師、それに実業家の人たちだった。が、会う人ごとに、「私たちは内閣総理大臣の使節団だ」 と、やたらとそればかりを強調していた。 つまりそういう肩書きを前に出せば、皆が歓迎してくれるとでも思っていたのだろうか。しかし

そんな権威主義は、オーストラリアでは通用しない。 ●国粋主義か、それとも……?

外国で生活するようになると、日本人は二つのタイプに分かれるという。井口領事がいつかそ

う話してくれた。 一つは、国粋主義者になる日本人。日本の国旗を見ただけで涙をこぼすタイプ。もう一つは、

日本人であることを忘れてしまうタイプ。このタイプは、その国に徹底的に同化しようとする。 私はそのときは、後者のタイプだった。はじめのころは前者だったが、気がついたら、そうなっ

ていた。 そういう意味で、私は日本の使節団を、オーストラリア人の目を通して見ていた。使節団は、あ

れこれ私に感謝していたが、私は感謝される立場ではなかった。一人の男性は「あなたは、世 話好きな人ですね」と言ったが、しかし私は見るに見かねて、つまりやむをえず接待しただけ だ。 使節団は当たり構わず、日本のバッジを配っていたが、心の中で、何度、「ヤメロ!」と叫んだ

ことか。使節団は、ハウスの中では一列に並んで整然と歩いていたが、心の中で、何度「ヤメ ロ!」と叫んだことか。 使節団がホテルへ帰ったあと、コモンルームで雑誌を読んでいると、一人のオーストラリア人

が恐る恐る話しかけてきた。「ヒロシ、ああいう連中をどう思うか」と。そこで私がすかさず、「ヤッ キィ(イヤなヤツだ)」と答えると、その学生は、「君がそう言ってくれて、安心した」とだけ言った。 当時の日本は、東京オリンピックを成功させ、新幹線を走らせ、まさに高度成長期へと突入し

ていた。日本も必死だったが、しかし同時に日本は過去の亡霊をまだ引きずっていた。全体主 義という亡霊である。 日本をあの忌まわしい戦争に駆り立てた、あの全体主義である。その全体主義が、当時の日

本人にはまだ色濃く残っていた。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

最高の教育とは【15】

●私はとんでもない世界に!

私の留学の世話人になってくれたのが、正田英三郎氏だった。現在の皇后陛下の父君。この

ことは前にも書いた。そしてその正田氏のもとで、実務を担当してくれたのが、坂本Y氏だった。 坂本竜馬の直系のひ孫氏と聞いていた。 私は東京商工会議所の中にあった、日豪経済委員会から奨学金を得た。正田氏はその委員

会の中で、人物交流委員会の委員長をしていた。その東京商工会議所へ遊びに行くたびに、正 田氏は近くのソバ屋へ私を連れて行ってくれた。そんなある日、私は正田氏に、「どうして私を (留学生に)選んでくれたのですか」と聞いたことがある。 正田氏はそばを食べる手を休め、一瞬、背筋をのばしてこう言った。「浩司の『浩(ひろ)』が同

じだろ」と。そしてしばらく間をおいて、こう言った。「孫にも自由に会えんのだよ」と。 おかげで私はとんでもない世界に足を踏み入れてしまった。このことも前に書いたことだが、

私が寝泊まりをすることになったメルボルン大学のインターナショナルハウスは、各国の王族や 皇族の子弟ばかり。 私の隣人は西ジャワの王子。その隣がモーリシャスの皇太子。さらにマレーシアの大蔵大臣

の息子などなど。毎週金曜日や土曜日の晩餐会には、各国の大使や政治家がやってきて、夕 食を共にした。 首相や元首相たちはもちろんのこと、その前年には、あのマダム・ガンジーも来た。ときどき各

国からノーベル賞級の研究者がやってきて、数カ月単位で宿泊することもあった。東京大学か ら来ていた田丸先生(二〇〇〇年度日本学士院賞受賞)もいたし、井口領事が、よど号ハイジ ャック事件(七〇年三月)で北朝鮮へ人質となって行った山村運輸政務次官を連れてきたことも ある。山村氏はあの事件のあと、休暇をとって、メルボルンへ来ていた。 が、「慣れ」というのは、こわいものだ。そういう生活をしても、自分がそういう生活をしているこ

とすら忘れてしまう。ほかの学生たちも、そして私も、自分たちが特別の生活をしていると思った ことはない。意識したこともない。もちろんそれが最高の教育だと思ったこともない。が、一度だ け、私は自分が最高の教育を受けていると実感したことがある。 ●落ちていた五〇セント硬貨

ハウスの玄関は長い通路になっていて、その通路の両側にいくつかの花瓶が並べてあった。

ある朝のこと、花瓶の一つを見ると、そのふちに五〇セント硬貨がのっていた。だれかが落とし たものを、別のだれかが拾ってそこへ置いたらしい。 当時の五〇セントは、今の貨幣価値で八〇〇円くらい。もって行こうと思えば、だれにでもでき

た。しかしそのコインは、次の日も、また次の日も、そこにあった。四日後も、五日後もそこにあ った。私はそのコインがそこにあるのを見るたびに、誇らしさで胸がはりさけそうだった。そのと きのことだ。私は「最高の教育を受けている」と実感した。 帰国後、私は商社に入社したが、その年の夏までに退職。数か月東京にいたあと、この浜松

市へやってきた。以後、社会的にも経済的にも、どん底の生活を強いられた。幼稚園で働いて いるという自分の身分すら、高校や大学の同窓生には隠した。しかしそんなときでも私を支え、 救ってくれたのは、あの五〇セント硬貨だった。 私は、情緒もそれほど安定していない。精神力も強くない。誘惑にも弱い。そんな私だったが、

曲がりなりにも、自分の道を踏みはずさないですんだのは、あの五〇セント硬貨のおかげだっ た。私はあの五〇セント硬貨を思い出すことで、いつでも、どこでも、気高く生きることができた。  ++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

英語と日本語【16】

●何という愛国心!

オーストラリアでは、「安保(日米安全保障)条約」は、ズバリ、「ミリタリー・ツリーティ(軍事条

約)」と訳されていた。「自衛隊」は、「アーミィ(軍隊)」と訳されていた。そこで私がある日、「日本 の軍隊は軍隊ではない。セルフ・デフェンス・アーミィ(自己防衛隊)だ」と言ったら、まわりにいた 学生たちが、「何、それ?」と言って、笑った。 英語と日本語は必ずしも一致しない。ある日のこと、講義が終わってたまり場でお茶を飲んで

いたときのこと。私はふとこう聞いてみた。「もしインドネシア軍がオーストラリアへ攻めてきた ら、君たちはこのカントリーを守るために戦うか」と。 オーストラリアではインドネシアが仮想敵国ということになっていた。パプアニューギニアの領

有権をめぐって、互いに対立していた。 が 、そこにいた五、六人の学生全員が、「守らない」と答えた。「父の故郷のスコットランドへ逃

げる」と言ったのもいた。何という愛国心! あきれていると一人の学生がこう言った。 「ヒロシ、オーストラリア人が手をつないで一列に並んでもすき間ができるんだよ。どうやってこ

の広いカントリーを守ることができるのか」と。 英語で「カントリー」というときは、「大地」という土地をいう。が、日本ではカントリーを「国」と訳

す。だからアメリカ人たちが、カントリーソングを大声で歌ったりすると、日本人は「アメリカ人も、 結構愛国的ではないか」などと感心したりする。 あるいは日本人の中には、「愛国心は、世界の常識」などと言う人がいる。しかし「愛国心」を

意味する「ペイトリアチズム」という英語の単語にしても、もともとはラテン語の「パトリオータ」、つ まり「父なる大地を愛する人」に由来する。日本語では「愛国心」に「国」という文字を入れるが、 彼らは愛国心といっても、そもそも体制を意味する「国」など、考えていない。 同じ愛国心といっても、国によってそのとらえ方がまるで違う。そこで私は言葉を変えた。変え

て、「では、君たちの家族がインドネシア軍に襲われたらどうする」と聞いたら、みな、いっせいに 血相を変えて、こう叫んだ。「ヒロシ、そのときは、命がけで戦う!」と。 ●言葉でごまかす日本政府

一方、こんなこともあった。大学で使うテキストの中に、「日本は官僚主義国家」と書いてあっ

た。「君主(ローヤル)官僚主義国家」と書いてあるのもあった。これには私が反発した。「日本 は民主主義国家で、官僚主義国家ではない」と。しかし教官以下、だれも私の言うことに耳を貸 そうとしなかった。 で、このことはしばらくしてからまた別のところで話題になった。スミス氏という研究者の家で食

事の世話になっていたときのこと。スミス氏はこう言った。「あの北朝鮮ですら、正式の名称は、 朝鮮民主主義人民共和国と、民主主義という言葉を並べているではないか。ヒロシは、あの国 が本当に民主主義の国だと思うか」と。東大からきていた松尾教授(刑法)も横にいて、「そうで す、そうです」と笑っていたが、私はもうそれには反論することができなかった。 ……で、それから三二年。ふりかえってみると、日本はやはり官僚主義国家だった。今もそう

だ。日本が民主主義国家だと思っているのは、恐らく日本人だけではないのか。 事実、私がオーストラリアでかいま見た彼らの民主主義は、日本のそれとはまったく異質のも

のであった。それに今でも言葉をごまかすのが、政治手法のひとつになっている。 「銀行救済」を「預金者保護」と言いかえてみたり、「官僚政治の是正」を「構造改革」と言いか

えてみたりしている。この手法は、軍事条約を安保条約と言いかえたり、軍隊を自衛隊と言いか えた手法と、どこも違わない。これはあくまでも余談だが……。  R君の家で。

R君の二人の妹たち。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

ルイス・アレキサンドリア【17】

●ハウスでのパーティ

話が前後するが、私がハウスへ入ったちょうど、その夜のこと。ハウスでダンスパーティがあっ

た。私にすれば、右も左もわからないというような状態だった。 私はミスインターナショナルの一行だと聞いていたが、ミスユニバースだったかもしれない。一

九七〇年のはじめ、アルゼンチンのブエノスアイレスであったコンテストだ。 その一行が、ハウスへやってきて、ダンスパーティを開いた。その中に「ジュンコ」という日本の

女性もいた。その女性はその後、大橋巨泉というテレビタレントと結婚したと聞いているが、それ はともかくも、その夜にルイスに会ったわけではない。その翌日の夕方、インドネシアの西ジャワ の王子が、ルイスを私に紹介してくれた。 私はもともと、もてるタイプの男ではない。どこから見ても、おもしろくない顔をしている。背も低

い。メガネもかけている。その上、まだ言葉もじゅうぶん、話せなかった。 その私がルイスと、それから一週間の間、毎日、デートを繰り返した。今から思うと不思議な気

がする。現実にあったことというよりは、夢の中のできごとという感じがする。いつも誰かが車で 私たちをあちこちへ案内してくれていた。だれの車だったか、どうしても思い出せない。 王子の車だったかもしれない。運転してくれていたのは、多分、インドネシアの大使館の館員

だったと思う。私たちはその車で、インドネシアレストランへ行ったり、美術館を回ったり、スライ ドパーティに行ったりした。スライドパーティというのは、誰かが外国を旅行した際に撮ってきたス ライドを、見せてくれるというパーティだった。 ●ルイス・アレキサンドリア

ルイスは背が高く、美しい人だった。ただ当時の私は、そういう女性の美しさを理解するだけ

の「力」がまだなかった。 金沢の下宿を飛び出して、まだ一週間もたっていなかった。写真ですら、そういう女性を見たこ

とがない。だから私はルイスに圧倒されるまま、つまり何がなんだかわからないまま、デートを重 ねた。私にしてみれば、観光気分だった。 しかもルイスが私に親切だったのは、それは彼女のボランティア精神によるものだと思ってい

た。が、一週間たち別れるとき、ルイスは、私の目の前でスーッと涙をこぼした。そしてそのと き、ルイスは、私に一本の金色のかんざしをくれた。コンテストでもらった賞品だと、ルイスは言 った。私はそれに戸惑ったが、それほど深く考えなかった。少なくとも私は笑って、ルイスと別れ た。 ルイスはインドネシアへ帰ってから、数回手紙をくれたが、私は返事を書かなかった。毎日が

嵐のように過ぎていく中で、やがて私はルイスのことを忘れた。が、ある日。半年ぐいらいたって からのことだが、自分の部屋で何もすることもなくぼんやりしていると、引き出しの中に、そのか んざしがあるのがわかった。 私はそのかんざしを手にとると、どういうわけだか、そのかんざしをナイフで削りはじめた。キラ

キラと金色に輝くかんざしだった。私はメッキだとばかり思っていた。が、いくら削っても、その金 色の輝きは消えなかった。 私はそれを知ったとき、何とも申し訳ない気持ちに襲われた。私はルイスの心を、もてあそん

だのかもしれない。当時の私は自分の心がどこにあるかさえわからないような状態だった。静か に女性の心を思いやるような余裕は、どこにもなかった。そんな思いが、心をふさいだ。 ルイス・アレキサンドリア。これは彼女の実名だ。

彼女は当時、ジャカルタの旅行代理店に勤めていた。もしルイスの消息を知っている人がいた

ら、教えてほしい。あるいはもしルイスを知っている人がいたら、「あのときのヒロシは、今、浜松 に住んでいる」と伝えてほしい。今度は、私が、日本料理をごちそうする番だ。  インドネシアンナイト

毎週各国の留学生が、お国自慢の

パーティを開いた。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

男尊女卑の日本人【18】

●私の体は正常ではない?

私のばあい、足の短さが、いつも悩みのタネだった。何度かズボンを買いに行ったが、私に合

うズボンはない。そこで私はいつも子ども用のズボンをはいていた。長距離列車もそうだ。 向こうのトイレは、おとな用、子ども用と分かれている。男用、女用ではない。しかしおとな用で

は、下まで足が届かない。列車がゆれるたびに、それ以上に体がゆれる。それでは用を足すこ とができない。そこで私はいつも子ども用のトイレを使っていた。まだある。 オーストラリアの学生たちは、よく、パブの前の道路にすわりこんでビールを飲む。そのとき彼

らはひざを立てた状態で、三角ずわりをする。そういう姿勢をとると、ひざの上に、ちょうどうまい ぐあいに頭がのる。が、私はのらない。まさかそういうところで正座するわけにもいかない。そん なわけで皆と一緒に並んでビールを飲むのが、私には苦痛でならなかった。 ●日本の男はモテない

人種の違い。日本に住んでいると、それを感ずることはない。しかし外国に住んでいると、それ

を毎日のように感ずる。メルボルン大学の中に、日本人の留学生は私、一人だけ。オーストラリ ア人は、私を通して日本を見、そして日本人を見ていた。そういう視線を感ずるたびに、私はそ の人種の違いを意識した。が、それですんだわけではない。 いつしか私は違和感を覚えるようになった。一度や二度ではない。「ここは私の国ではない」と

いう思いだ。あるときは町の中を歩きながら、自分の足が宙を飛んでいるように感じたこともあ る。 皆は、親切だった。しかしその親切も、ある一定のワクの中の親切であって、それを越えるこ

とはなかった。それをもっとも強く感じたのは、やはり女性を意識したときだった。日本の男は、 モテるか、モテないかということになれば、そのレベルを、はるかに下回っていた。私は異性とし て相手にされる存在ではなかった。 私の身長は一六六センチで、当時の日本では平均的だったが、ハウスの中でも、私より背が

低いオーストラリア人は、一〇〇人の中で一人しかいなかった。加えて日本人は、世界の中で も、骨相学的にも、もっとも貧相をしているということだった。 極東の島国で、多民族との血の交流がなかったため、そうなったらしい。目が細くつりあがり、

あごが細く、歯が前へ飛び出している。私はよく、「ヒロシは、日本人のようではない。君の両親 は中国人か」と言われたが、そのたびに喜んでいいのか、悲しんでいいのか、複雑な心境にな ったのを覚えている。 ●モテない理由はほかに……

が、本当のところ、日本人の男がオーストラリアの女性に相手にされない理由はほかにあっ

た。たとえばオーストラリア人の男たちは、うしろからやってきた女性でも、ドアを通すとき、その 女性を体で包み込むようにして先へ行かせる。マナーの違いといえばそれまでだが、日本人に はそうした基本的なマナーが欠けていた。が、マナーだけの問題でもなかった。 オーストラリアでは、夫が妻に向かって、「おい、お茶!」などと言おうものなら、それだけで離

婚事由になる。日本ではごく当たり前の会話だが、こうした男尊女卑的な体質が、日本人の男 性には、体のシミのようにしみこんでいる。そしてそれがそのつど顔を出す。 しかも悪いことに、少し親しくなると、気がゆるみ、それがそのまま出てきてしまう。私も「おい、

お茶!」という言い方こそしなかったが、それに近い言い方を何度かしたことがある。そしてその たびに「しまった!」と思い、相手の女性にそれをわびなければならなかったことがある。  いつもビールを飲んでいた、ノートン酒場

(この写真は、1980年ごろ、友人があとで

送ってくれたもの。ペンキの色が変わって

いたのに、気づいた。)

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

非日常的な日常【19】

●ケタ違いの金持ちたち

王族や皇族の子弟はもちろんのこと、公費留学生は別として、私費で留学してきたような連中

は、その国でもケタ違いの金持ちばかりだった。 アルジェリアのレミ(実名)、ベネズエラのリカルド(実名)などは、ともにその国の石油王の息

子だった。フィージーから来ていたペイテル(実名)もそうだった。しかしその中でも異色中の異 色は、香港から来ていたC君という学生だった。実名は書けない。書けないが、わかりやすく言 えば、香港マフィアの大親分の息子ということだった。 彼の兄ですら、香港の芸能界はもちろんのこと、映画、演劇などの興行を一人で牛耳ってい

た。ある日C君の部屋に行くと、彼の兄が「ピンキーとキラーズ」(当時の日本を代表するポップ シンガー)や布施明と、仲よく並んで立っている写真があった。彼らが、香港で公演したときとっ た写真ということだった。 いつかC君が、「シドニーにも、おやじの地下組織がある。何かあったら、ぼくに連絡してくれ」

と話してくれたのを覚えている。 ●インドネシア海軍の前で閲兵

こういう世界だから、日常の会話も、きわめて非日常的だった。夏休みに日本でスキーをして

きたという学生がいた。話を聞くと、こう言った。 「ヒロシ、ユーイチローを知っているか」と。私が「ユー……」と口ごもっていると、「ユーイチロ

ー・ミウラ(三浦雄一郎、当時の日本を代表するスキー選手)だ。ぼくはユーイチローにコーチを してもらった。君はユーイチローを知っているか?」と。しかも「日本の大使館で大使をしている 叔父と、一緒に行ってきた」などと言う。 そういう世界には、そういう世界の人どうしのつながりがある。そしてそういうつながりが、無数

にからんで、独特の特権階級をつくる。それは狂おしいほどに甘美な世界だ。 一度、ある国の女王が、ハウスへやってきたことがある。息子の部屋へ、お忍びで、である。し

かしその美しさは、私の度肝を抜くものだった。私は紹介されたものの、言葉を失ってしまった。 「これが同じ人間か……」と。 あるいはインドネシア海軍がメルボルン港へやってきたときのこと。将校以下、数一〇名が、

わざわざバスに乗って、西ジャワの王子のところへ挨拶にやってきた。たまたま休暇中で、ハウ スにはほとんど学生がいなかったこともある。私はその王子と並んで、最敬礼をする将校の前 を並んで歩かされた、などなど。 ●やがて離反

が、私の心はやがて別の方へ向き始めた。もう少しわかりやすく言えば、そういう世界を知れ

ば知るほど、それに違和感を覚えるようになった。私はどこまでいっても、ただの学生、あるい はそれ以下の自転車屋の息子だった。 一方、彼らはいつもスリーピースのスーツで身を包み、そのうちのまた何人かは運転手つきの

車をもっていた。そういう連中と張りあっても、勝ち目はない。仮に私が生涯懸命に働いても、彼 らの一日分の生活費も稼げないだろう。 そう感じたとき、それは「矛盾」となって私の心をふさいだ。最近になって、無頓着な人は、「そ

ういう王子や皇太子と、もっと親しくなっておけばよかったですね」などと言う。「旅行したら、王宮 に泊めてもらいなさい」と言う人もいる。今でも手紙を書けば、返事ぐらいは来るかもしれない。 しかし私はいやだ。そういうことをしてペコペコすること自体、私にとっては敗北を認めるようなも のだ。 やがて私は彼らとは一線を引くようになった。彼らもまた、私がただの商人の息子とわかると、

一線を引くようになった。同じ留学生でありながら、彼らは彼らにふさわしい連中と、そして私は 私にふさわしい連中と、それぞれグループを作るようになった。そしてそれぞれのグループは、 どこか互いに遠慮がちになり、やがて疎遠になっていった。  ハウスの前で……

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

人種差別と国際性【20】

●人種差別

大学のカフェで食事をしていると、私を取り囲むようにして、四、五人のオーストラリア人がす

わった。そして手にしたスプーンの腹で、コツコツとテーブルをたたき始めた。 「立ち去れ」という合図である。気まずい時間が流れた。私はすでに食事を始めていた。が、そ

のとき、身長が一メートル九〇センチはあろうかという大男が、私の横に座った。長い髪の毛 で、顔中、ヒゲでおおっていた。その男が、スプーンをならしている学生たちに向かって、低い声 でこう言った。「ワット・アー・ユー(お前たちは何だ)」と。 その一言で、学生たちはスプーンをたたくのをやめた。やめて、その場を離れた。その大男と

いうのが、デニス君だった。本名は、デニス・キシアという。今でも私の無二の親友だ。 ●皿に口をつけてズルズルとスープを飲んだ

同じころK大学医学部の講師たち三人が、一週間の予定で、メルボルン大学へやってきた。

そしてハウスのゲストルームに滞在した。豪快な人たちだ……と、最初はそう思った。しかし品 位に欠けていた。スープ皿に口をつけてズルズルとスープを飲んだり、ハウスの飯はまずいと言 っては、どこで手に入れたのか魚の目刺しを買ってきて、それを部屋の中で焼いて食べたりして いた。 その中の一人が、こう言った。「オーストラリアも、ギリシャ人やイタリア人なんか、移民させる

もんじゃないよな。雰囲気が悪くなる」と。 当時の日本人で、自分がアジア人だと思っている日本人は、ほとんどいなかった。世界の人

は、半ば嘲笑的に日本人を、「黄色い白人」と呼んでいた。が、日本人は、それをむしろ光栄な こととしてとらえていた。 しかしアジア人はアジア人。オーストラリアでは、第二級人種として差別されていた。結婚して

も、相手がアジア人だったりすると、そのオーストラリア人も、第二級人種に格下げされた。その 法律は、それから一〇年ほどしてから撤廃されたが、オーストラリアはまだ、白豪主義(ホワイ ト・ポリシー)にこだわっていた。 つまりもしこの医師の話をイタリア系オーストラリア人が聞いたら、怒る前に吹き出してしまうだ

ろう。そういう常識が、その医師たちには、まったくわかっていなかった。いや、医師だけではな い。当時、アボリジニーと呼ばれている原住民を見ると、日本の若い女性たちはキャーキャーと 声を出して騒いでいた。なぜ騒いでいたかは、ここには書けない。書けないが、日本人ならその 理由がわかるはずだ。 しかし念のために言っておこう。あのアボリジニーは、四〜五波に分けて、アジア大陸から移

住してきた民族である。そのうちの一波は、私たち日本人と同じルーツをもっている。つまり私た ち日本人は、白人よりも、はるかにアボリジニーに近い。騒ぐほうがどうかしている。 ●民族の優位性など意味がない

人種差別。それがどういうものであるか、それはされたものでないとわからない。「立ち去れ」と

いう合図を受けたときの屈辱感は、今でも脳に焼きついている。それはそれだが、問題はその 先だ。人種差別をされると、人は二つの考え方をするようになる。 一つは、「だから自分の属する民族を大切にしなければならない」という考え方。もう一つは、

「民族という名のもとに、人間を分類するのはおかしい」という考え方。 どちらの考え方をもつにせよ、一つだけ正しいことがある。それは人種や民族の優位性などと

いうものは、いくら論じても意味がないということ。大切なことは、互いに相手を認め、尊重しあう ことだ。それがあってはじめて、日本を、そして世界を論ずることができる。 が、そうした世界観は、当時の日本人にはまだ育っていなかった。同じアジア人でありながら、

日本人は自らを欧米人と位置づけることによって、ほかのアジア人とは一線を引いていた。   ハウスの中で、お国自慢をする

各国の留学生たち。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

徹底したエリート教育【21】

●サー・ヘンリーがやってくる

ハウスには、毎週のように、各界の要人たちがやってきて、晩餐をともにした。「晩餐」というの

は、「ディナー」のこと。 ふだんの夕食は、「ティー」と呼ばれていた。そのディナーでは、料理の皿数がふえるのみなら

ず、食卓にワインが並ぶ。 学生たちもいつも以上に正装をし、緊張を強いられた。たいてい寮長のスピーチで始まり、食

後には要人のスピーチがあった。外国から賓客がメルボルン市へやってくると、たいていハウス へやってきた。 その中には韓国の金外相(当時)や、ロバート・メンジス元オーストラリア首相などがいた。日

本人の政治家もよくハウスに招待されてきたが、スピーチをして帰った政治家は一人もいなかっ た。何を話しかけられてもヘラヘラと笑っているだけだった。 そんなある夜のこと。オーストラリアの学生が、興奮したおももちで私の部屋に飛びこんでき

た。「ヒロシ、今夜は、あのサー・ヘンリーが来るぞ」と。もちろん私はそのサー・ヘンリーがどん な人物か知る由もない。あいまいな生返事をしていると、「君はサー・ヘンリーを知らないのか」 となじられてしまった。私は勝手に、アメリカの作家のオー・ヘンリーを想像していた。 ●トロイ・ドナフューも……

これはまた別の日のことだったが、昼食を食堂で食べていると、やたらと足の長い男がいた。

土曜日と日曜日には、昼食が用意される。ちょうど私たちのテーブルのななめうしろのテーブル で、アメリカ人のロバート君ともう一人の学生の間に、彼はすわっていた。 ロバート君というのは、アメリカ人らしい大柄な太った男で、もう一人は、医学部の学生だっ

た。しかし私の横に座った、ロス君とディヨン君が、その足の長い男を見ながら、こう言った。 「あいつ、トロイ・ドナフューに似ていないか」と。

アメリカの映画スターに、そういう名前の男がいた。いろいろな映画に出ていた。日本でもよく

知られていた。「ルート66」というテレビ映画に出ていた。そこでその足の長い男をからかうつも りで、私たちが席を離れるとき、ロスだったと思うが、その男にこう話しかけた。 「ぼくたちの非礼を許してほしいが、君は、トロイ・ドナフューか」と。するとその男は、ニコリとも

せず、こう言った。「イエス!」と。 この会話があまりにもあっけなかったので、私たちも次の言葉を失ってしまった。そしてそれ以

上会話をすることもなく、私たちはその場を離れた。 あとで聞いたら、そのときトロイは、オーストラリアを旅行していたという。ハウスをホテル代わ

りに使ったらしい。しかし私は、彼が本当にトロイ・ドナフューだったのを知ったのは、それから数 か月もたったときのことだった。 メイドの家に食事に招待されたときのこと。私が「あれは本当にトロイ・ドナフューだったのです

か」と聞くと、同席していたメイドの娘が、「そうよ。うちへも遊びに来たから」と言って、笑った。 さて、あのサー・ヘンリーのことだが、私は彼がどんな人物だったのか、いまだに知らない。最

近になって、オーストラリア人の友人に確かめると、「ビクトリア州の州知事だったサー・ヘンリ ー・ボルトか、法曹のサー・ヘンリー・ウィネクではなかったか」とのこと。そのとき八〇歳近い、 小柄な人だった。 ●徹底したエリート教育

こうした交流は、私たちのハウスだけが特別であったわけではない。それぞれのカレッジは、

それぞれの人脈を生かして、VIPを招待していた。一方、その道のVIPたちは、喜んでそれに応 じていた。 当時のオーストラリアは、保守党政権下※にあって、こうしたエリート教育には惜しみなく予算

をつぎこんでいた。学生たちはこうしたVIPと直接会ったり、話をしながら、自らの将来を設計し ていた。 (※注、その後保守党政権が倒れ、労働党政権になり予算が削られ、こうしたエリート教育は大

幅に後退した。)  左が、サー・ヘンリー

(ハウスの機関誌より)

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

ローンの新年【22】

●ローンという避暑地

グレート・オーシャン街道という道がある。第一次大戦のあと、退役軍人たちが戦勝を記念し

て作った道だ。この街道がジーロンから、ローンという避暑地を通って、南オーストラリア州まで 続く。 友人のデニスの別荘は、そのローンの手前、車で半時間ほどのところにある。私は日本へ帰

国するまでの二ヶ月間、この別荘で残りの日々を過ごした。と言っても、ずっとその別荘にいた わけではない。ここを拠点に、メルボルンの間を往復したり、アデレードまで足をのばしたりし た。 そうでないときは、ローンの町で、終日泳いだり、映画を見たりして時間をつぶした。そのロー

ン。毎年大晦日には、数千人の若者が集まるという。そして新年の合図とともに、その若者たち が乱痴気(らんちき)騒ぎをするという。 私たちも大晦日には、ローンへ行くことにした。友だちの中には「行かないほうがよい」とアドバ

イスしてくれた者もいた。が、そう言われれば言われるほど、好奇心がわいた。 その日の午後。つまり一二月三一日は、よく晴れわたった暑い日だった。午後少しまで泳い

で、一度デニスの別荘まで戻った。そこで早い夕食をすますと、再びローンへ向かった。 あたりの様子は一変していた。あれほど閑散としていたローンの町が、若い男女であふれか

えっていたのだ。砂浜で野外映画の準備をしているグループ。かたまって騒いでいるグループ。 ギターを演奏しているグループなど。 大半はその間を行き来しながら、ビールを飲んだり、何かを食べていた。そう、砂浜の中央に

は巨大なトランポリが置いてあり、それで遊んでいる若者もいた。ふと見ると、デニスがホテルの 壁をよじ登っているではないか。二階の窓から数人の女の子に声をかけられ、その気になって しまったらしい。 私は何度か呼びとめたが、私を無視して、そのまま部屋の中に消えてしまった。

私は一人だけになってしまった。知り合いもいなかった。しかたないので、そのままデニスが戻

ってくるのを待った。こういうとき白人というのは、実に冷たい。徹底して、「私は私、お前はお 前」という考え方をする。 夜がふけると、あちこちで花火がなった。それに合わせて、歓声また歓声。さらに夜がふける

と、ローンの町は、もう足の踏み場もないほどになった。デニスが戻ってきたのは、そのころだっ た。そしてあのカウントダウンが始まった。 ●そして皆……!

「テン、ナイン、エイト……」。そして「ワン、ゼロ」となったところで、一斉に声が宙を舞った。「ハ

ッピーニューイヤー!」と。 とたんまわりにいた若者たちが、一斉に衣服を脱ぎ始めたのだ。衣服といっても、簡単な水着

の者が多い。そういう者たちが、そのまま身につけているものを脱いだ。 裸だ。皆、素っ裸だ。男も女も、ない。皆、だ。異様な雰囲気になった。興奮のあまり、ビール

瓶や空き缶を商店めがけて投げつけるものもいる。ガチャンガチャンと、何かが割れる音がひ っきりなしに聞こえてくる。花火も最高潮に達した。 私は再度デニスと別れて、というより恐怖心に襲われて、ローンのはずれにある小さな橋のと

ころまで逃げて帰った。私はガタガタと震えていた。いくらあたりを見回しても、アジア人らしき人 間は、私一人しかいない。いつ群集の袋叩きにあってもおかしくない雰囲気だった。 途中騎馬警官が何人か来たが、その警官までもが、皆と一緒になって新年を祝っているでは

ないか。あたりかまわず「ハッピーニューイヤー!」を連呼していた。取り締まろうという気持さえ ないようだ。こうして私は一九七一年の一月一日を迎えた。  グレート・オーシャン・ロードの記念碑の前で。

デニス君の別荘は、この手前、100メートル

くらいのところにあった。

中央に座っているのが私。(1971)

遠く左に見えるのが、ローンの岬。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

日本の因習、そしてN子【23】

●心の海

「スズメだって、海を渡ったのに……」と、日記には、書いてある。もっとも羽田からメルボルン

まで、往復の旅費だけでも、五〇万円弱。 大卒の初任給がやっと五万円を超えたという時代である。日本人には、飛行機に乗ることさ

え、むずかしかった。いわんや海外生活など、夢のまた夢。 金沢大学の法文学部法学科でも、在学中に、海外へ行ったことがあるのは、M君と私だけで

はなかったか。M君はハワイに。私はUNESCOの交換学生として、韓国に行った。 「スズメだって海を渡ったのに、どうして日本人は、海を渡れないのか。海といっても、心の海

だ。世間体だの因習だの、どうしてそんなものが大切なのか。どうしてそんなものにしばられる のか。こちらの学生は、みな、自らの責任で自由を謳歌している。日本人にこの自由がわかる ようになるのは、五〇年先か、それとも一〇〇年先か」と。 ●N子のこと

日本には、ひとり、ガールフレンドがいた。地元の高校の同級生で、名前をN子と言った。美し

い人だった。ともに大学四年生のときに再会し、N子はともかくも、私は電撃に打たれるような衝 撃を受けた。恋をした。しかし長つづきはしなかった。 しばらく交際していると、N子の母親から私の母に電話があった。「うちの娘は、お宅のような

(自転車屋の)息子と、つきあうような娘ではない。将来の結婚にキズがつくから、交際をやめさ せてほしい」と。 Nの家は、従業員三〇人ほどの、製紙工場を営んでいた。つまり「格が違う」と。私の母は、こ

の電話に激怒したが、私は気にしなかった。が、二人には、立ちふさがる障害を乗り越える力は なかった。私が羽田を飛び立つとき、N子は空港で見送ってくれた。しかしそれがそのまま、別 れになってしまった。 私はハウスの洗濯室の窓に手をかけ、外を見ていた。深い木々の間を、スズメが飛び交って

いた。イングリッシュ・スパローという種類のスズメで、日本のスズメと、顔が少し違う。英国から 持ちこまれたスズメだという。私はそのスズメを目で追いかけながら、足元をすくわれるような虚 しさを覚えていた。歯がゆかった。 何が悪かったのかは私にはわからないが、N子は、最後の手紙でこう書いていた。「あなたに

はついていけない。私のことは忘れて、あなたの道を進んでください」と。あわてて何度か電話を かけたが、そのときも、母親が電話を取りついでくれなかった。 ●常識のカラ

日本とオーストラリア、オーストラリアと日本。今でこそ、高校の修学旅行で行く国になった。

が、当時は、そうでない。手紙ですら、一週間から一〇日はかかった。電話すら、ままならなかっ た。 日本は貧しかった。私はさらに貧しかった。だから私は、精一杯の虚勢を張って、ハウスでの

生活ぶりを、そのつどN子に手紙で書いて知らせた。しかしその生活は、当時の常識とは、あま りにもかけ離れていた。 今から思うと、私以上に、N子はショックを受けていたのかもしれない。それもわからないまま、

私は何度も、「オーストラリアへ来ないか」と誘いの手紙を書いた。が、そのことにしても、当時の 常識では考えられないことだった。いわんや地方の田舎町。私はともかくも、N子は、その常識 のカラを破ることはできなかった。 人間の記憶というのは、不思議なものだ。今でも、あの洗濯ルームを思い出すと、あのときの

思いが、そのまま心の中によみがえってくる。それは怖ろしいほどの無力感。私がN子との間に 感じた距離感は、そのまま私と日本の間に感じた距離感でもあった。 その距離感が無力感に変ったとき、私はそのまま、「N子のことは忘れよう」と、心に決めた。

ハウスのメードさん。

掃除などの世話をしてくれた。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

性能は膨張率と硬度で決まる【24】

●裸文化の違い

オーストラリア人のもつ「肌」感覚は、明らかに日本人のそれとは異なっていた。簡単に言え

ば、彼らは平気で、裸になる。こんなことがあった。 車、二台でドライブに行ったときのこと。男が五、六人に、女が、三、四人いた。暑くなり始めた

初夏のころだった。海沿いに走っていくと、きれいなビーチが見えてきた。とたん、車を止めて、 みなが、「泳ごう!」と言い出した。私は水着を用意していなかった。車の中でもじもじしている と、もう全員が、海に向かって走りだしていた。走りながら、つぎつぎと着ていた服を脱いでい た。全員、素っ裸である。 が、私は、彼らのあとを追いかける勇気はなかった。みなは、「ヒロシ、来い、来い!」と叫んで

いた。しかし私にはどうしてもできなかった。 あとになって一人が、私にこう聞いた。「ヒロシは、どうしてこなかったのか?」と。私はそのとき

どうしてそう答えたのかは知らないが、こう答えた。「日本には、武士道というものがあって、簡 単には、人前では、アレ(ディック)を見せてはいけないことになっている」と。が、この事件がきっ かけで、私には、「ペンシル・ペニス」というニックネームがつけられてしまった。「ヒロシのは、ペ ンシルペニス。だから、裸になれなかった」と。 ●性能をくらべる

ペニスの「性」能は、見た目の大きさではない。膨張率、それに硬度と持続力で決まる。そこで

ある日私は、私をペンシルペニスと呼び始めたK君の部屋に行き、そしてこう言った。「君のと、 どちらが性能がよいかくらべてみようではないか」と。K君は、「フン」と、低い声で笑いながら、す ぐ、それに応じてくれた。 私とK君は、背中あわせに立ち、下半身を出して、アレに刺激を加えた。そしてほどよくその状

態になったとき、アレに石膏(せっこう)を塗った。アレの型をとって、それで大きさを比べるため である。 ……五分くらいたったであろうか。一〇分くらいかもしれない。とにかく気がついたときには、石

膏はほとんどかたまっていた。で、それをゆっくりとはずそうと思ったが、そのとたん、激痛が走 った。石膏に毛や皮膚が入り込み、型がはずれなくなってしまっていた。K君も、同じだった。私 たちの予定では、型ができた状態で、アレが小さくなれば、そのままスッポリと抜けるはずだっ た。が、そうはうまくいかなかった。その上、あいにくナイフも、ハサミもなかった。 ●同性愛者

オーストラリアでは、同性愛者は、「プフタ」と呼ばれて、軽蔑されていた(失礼!)。少なくとも

「プフタ」と呼ばれることくらい、不名誉なことはない。まだ同性愛者に対する理解のない時代だ った。 私とK君は、石膏を、シャワールームで流して落とすことにした。しかし石膏の重みで、体がゆ

れるたびに痛みが走る。結構、痛い。私たちはそれぞれ下半身をタオルで隠した。隠した状態 で、両手で石膏を包むようにして、支えた。 私たちはドアの隙間から、だれもいないことを確かめると、廊下におどり出た。しかし運が悪か

った。あろうことか、階段をあがってきた男が一人いた。そして私たちを見ると、悲鳴に近いよう な大声をあげた。何しろ二人とも、うしろからは、尻がまる見えだった! そのあと、どうなったか? 私とK君は、予定どおり、シャワールームにかけこみ、そこで湯を

流しながら、石膏をはずした。おかげで「ペンシルペニス」というニックネームも消えた。しかしそ れと引き換えに、今度は、私とK君は、「プフタ」と呼ばれるようになってしまった。 そのK君、今、オーストラリアのN大学で教授をしている。専門が、人類学というから、あのとき

の経験が少しは役に立ったのかもしれない。 (「プフタ」という語は、禁止用語になっている。注意!)

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

日本の常識、世界の常識【25】

●珍問答

私の部屋へは、よく客がきた。「日本語を教えてくれ」「翻訳して」など。中には、「空手を教えて

くれ」「ハラキリ(切腹)の作法を教えてくれ」というのもあった。 あるいは「弾丸列車(新幹線)は、時速一五〇マイルで走るというが本当か」「日本では、競馬

の馬は、コースを、オーストラリアとは逆に回る。なぜだ」と。 さらに「日本人は、牛の小便を飲むというが本当か」というのもあった。話を聞くと、「カルピス」

という飲料を誤解したためとわかった。カウは、「牛」、ピスは、ズバリ、「小便」という意味であ る。 ●忠臣蔵論

が、ある日、オリエンタルスタディズ(東洋学部)へ行くと、四、五人の学生が私を囲んで、こう

聞いた。「忠臣蔵を説明してほしい」と。いわく、「浅野が吉良に切りつけた。浅野が悪い。そこで 浅野は逮捕、投獄、そして切腹。ここまではわかる。しかしなぜ、浅野の部下が、吉良に復讐を したのか」と。 加害者の部下が、被害者を暗殺するというのは、どう考えても、おかしい。それに死刑を宣告

したのは、吉良ではなく、時の政府(幕府)だ。刑が重過ぎるなら、時の政府に抗議すればよい。 また自分たちの職場を台なしにしたのは、浅野というボスである。どうしてボスに責任を追及しな いのか、と。 私も忠臣蔵を疑ったことはないので、返答に困っていると、別の学生が、「どうして日本人は、

水戸黄門に頭をさげるのか。水戸黄門が、まちがったことをしても、頭をさげるのか」と。私が、 「水戸黄門は悪いことはしない」と言うと、「それはおかしい」と。 イギリスでも、オーストラリアでも、時の権力と戦った人物が英雄ということになっている。たと

えばオーストラリアには、マッド・モーガンという男がいた。体中を鉄板でおおい、たった一人で、 総督府の役人と戦った男である。イギリスにも、ロビン・フッドや、ウィリアム・ウォレスという人物 がいた。 ●日本の単身赴任

法学部でもこんなことが話題になった。ロースクールの一室で、みながお茶を飲んでいるとき

のこと。ブレナン法学副部長が私にこう聞いた。 「日本には単身赴任(当時は、短期出張と言った。短期出張は、単身赴任が原則だった)とい

う制度があるが、法的な規制はないのかね?」と。そこで私が「何もない」と答えると、まわりにい た学生たちまでもが、「家族がバラバラにされて、何が仕事か!」と叫んだ。 日本の常識は、決して世界の常識ではない。しかしその常識の違いは、日本に住んでいるか

ぎり、絶対にわからない。が、その常識の違いを、心底、思い知らされたのは、私が日本へ帰っ てきてからのことである。 ●泣き崩れた母

私がM物産という会社をやめて、幼稚園の教師になりたいと言ったときのこと、(そのときすで

にM物産を退職し、教師になっていたが)、私の母は、電話口の向こうで、オイオイと泣き崩れて しまった。「恥ずかしいから、それだけはやめてくれ」「浩ちゃん、あんたは道を誤ったア〜」と。 だからといって、母を責めているわけではない。母は母で、当時の常識に従って、そう言った

だけだ。ただ、私は母だけは、私を信じて、私を支えてくれると思っていた。が、その一言で、私 はすっかり自信をなくし、それから三〇歳を過ぎるまで、私は、外の世界では、幼稚園の教師を していることを隠した。一方、中の世界では、留学していたことを隠した。どちらにせよ、話したら 話したで、みな、「どうして?」と首をかしげてしまった。 が、そのとき、つまり私が幼稚園の教師になると言ったとき、私を支えてくれたのは、ほかなら

ぬ、オーストラリアの友人たちである。みな、「ヒロシ、よい選択だ」「すばらしい仕事だ」と。その 励ましがなかったら、今の私はなかったと思う。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

たった一匹のネズミを求めて【26】

●牧場を襲った無数のネズミ

私は休暇になると、決まって、アデレ−ド市の近くにある友人の牧場へ行って、そこでいつも

一、二週間を過ごした。「近く」といっても、数百キロは、離れている。広大な牧場で、彼の牧場だ けでも浜松市の市街地より広い。その牧場でのこと。 ある朝起きてみると、牧場全体が、さざ波がさざめくように、波うっていた! 見ると、おびただ

しい数のネズミ、またネズミ。……と言っても、畳一枚ぐらいの広さに、一匹いるかいないかとい う程度。 しかも、それぞれのネズミに個性があった。農機具の間で遊んでいるのもいたし、干し草の間

を出入りしているのもいた。あのパイドパイパ−の物語に出てくるネズミは、一列に並んで、皆、 一方向を向いているが、そういうことはなかった。 が、友人も彼の両親も、平然としたもの。私が「農薬で駆除したら」と提案すると、「そんなこと

をすれば、自然のライフサイクルをこわすことになるから……」と。 農薬は羊の健康にも悪い影響を与える。こういうときのために、オーストラリアでは州による手

厚い保障制度が発達している。そこで私たちはネズミ退治をすることにした。方法は、こうだ。 まずドラム缶の中に水を入れ、その上に板切れを渡す。次に中央に腐ったチーズを置いてお

く。こうすると両側から無数のネズミがやってきて、中央でぶつかり、そのままポトンポトンと、水 の中に落ちた。が、何と言っても数が多い。私と友人は、そのネズミの死骸をスコップで、それこ そ絶え間なく、すくい出さねばならなかった。 が、三日目の朝。起きてみると、今度は、ネズミたちはすっかり姿を消していた。友人に理由

を聞くと、「土の中で眠っている間に伝染病で死んだか、あるいは集団で海へ向かったかのどち らかだ」と。伝染病で死んだというのはわかるが、集団で移動したという話は、即座には信じられ なかった。移動したといっても、いつ誰が、そう命令したのか。 ネズミには、どれも個性があった。そこで私はスコップを取り出し、穴という穴を、次々と掘り返

してみた。が、ネズミはおろか、その死骸もなかった。一匹ぐらい、いてもよさそうなものだと、あ ちこちをさがしたが、一匹もいなかった。ネズミたちは、ある「力」によって、集団で移動していっ た。 ●人間にも脳の同調作用?

私の研究テ−マの一つは、『戦前の日本人の法意識』。なぜに日本人は一億一丸となって、

戦争に向かったか。また向かってしまったのかというテ−マだった。 が、たまたまその研究がデッドロックに乗りあげていた時期でもあった。あの全体主義は、心

理学や社会学では説明できなかった。そんな中、このネズミの事件は、私に大きな衝撃を与え た。そこで私は、人間にも、ネズミに作用したような「力」が作用するのではないかと考えるように なった。 わかりやすく言えば、脳の同調作用のようなものだ。最近でもクロ−ン技術で生まれた二頭の

牛が、壁で隔てられた別々の部屋で、同じような行動をすることが知られている。そういう「力」 があると考えると、戦前の日本人の、あの集団性が理解できる。……できた。 この研究論文をまとめたとき、私の頭にもう一つの、考えが浮かんだ。それは私自身のことだ

が、「一匹のネズミになってやろう」という考えだった。「一匹ぐらい、まったくちがった生き方をす る人間がいてもよいではないか。皆が集団移動をしても、私だけ別の方角に歩いてみる。私 は、あえて、それになってやろう」と。日本ではちょうどそのころ、三島由紀夫が割腹自殺をして いた。  この牧場で、無数のネズミを見た。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

王子、皇太子の中で【27】

●VIPとして

夏休みが近づくと、王子や皇太子たちは、つぎつぎと母国へ帰っていった。もともと彼らは、勉

強に来たのではない。研究に来たのでもない。目的はよくわからないが、いわゆるハクづけ。 ある国の王子の履歴書(公式の紹介パンフ)を見せてもらったことがある。当時は、海外へ旅

行するだけでも、その国では重大事であったらしい。それには旅行の内容まで書いてあった。 「○○年X月、イギリスを親善訪問」とか。 一方、オーストラリア政府は、こうしたVIPを手厚く接待することにより、親豪派の人間にしよう

としていた。そういうおもわくは、随所に見えた。いわば、先行投資のようなもの。一〇年先、二 〇年先には、大きな利益となって帰ってくる。 私のばあいも、ライオンズクラブのメンバーが二人つき、そのつど交互にあちこちを案内してく

れたり、食事に誘ってくれたりした。おかげで生まれてはじめて、競馬なるものも見た。生まれて はじめて、ゴルフコースにも立った。生まれてはじめて、フランス料理も食べた。 ●帝王学の違い?

私たち日本人は、王子だ、皇太子だというと、特別の目で見る。そういうふうに洗脳されてい

る。しかしオーストラリア人は、違う。イギリスにも王室はあるが、それでも違う。少なくとも「おそ れ多い」という見方はしない。 このことは反対に、イスラム教国からやってきた留学生を見ればわかる。王子や皇太子を前

にすると、「おそれ多い」というよりは、まさに王と奴隷の関係になる。頭をさげたまま、視線すら 合わせようとしない。その極端さが、ときには、こっけいに見えるときもある(失礼!)。 で、こうした王子や皇太子には、二つのタイプがある。いつかオーストラリア人のR君がそう言

っていた。ひとつは、そういう立場を嫌い、フレンドリーになるタイプ。もうひとつは、オーストラリ ア人にも頭をさげるように迫るタイプ。アジア系は概して前者。アラブ系は概して後者、と。 しかしこれは民族の違いというよりは、それまでにどんな教育を受けたかの違いによるもので

はないか。いわゆる帝王学というのである。たとえば同じ王子でも、M国のD君は、ハウスの外 ではまったく目立たない、ふつうのズボンをはいて歩いていた。かたやS国のM君は、必ずスリ ーピースのスーツを身につけ、いつも取り巻きを数人連れて歩いていた。(あとでその国の護衛 官だったと知ったが、当時は、友人だと思っていた。) ●王族たちの苦しみ

私は複雑な心境にあった。「皇室は絶対」という意識。「身分差別はくだらない」という意識。こ

の二つがそのつど同時に現れては消え、私を迷わせた。 私も子どものとき、「天皇」と言っただけで、父親に殴られたことがある。「陛下と言え!」と。だ

から今でも、つまり五六歳になった今でも、こうして皇室について書くときは、ツンとした緊張感 が走る。が、それと同時に、なぜ王子や皇太子が存在するのかという疑問もないわけではな い。ただこういうことは言える。 どんな帝王学を身につけたかの違いにもよるが、「王子や皇太子がそれを望んでいるか」とい

う問題である。私たち庶民は、ワーワーとたたえれば、王子や皇太子は喜ぶハズという「ハズ 論」でものを考える。しかしそのハズ論が、かえって王子や皇太子を苦しめることもある。 それは想像を絶する苦痛と言ってもよい。言いたいことも言えない。したいこともできない。一

瞬一秒ですら、人の目から逃れることができない……。本人だけではない。まわりの人も、決し て本心を見せない。そこはまさに仮面と虚偽の世界。私はいつしかこう思うようになった。 「王子や皇太子にならなくて、よかった」と。これは負け惜しみでも何でもない。一人の人間が

もつ「自由」には、あらゆる身分や立場を超え、それでもあまりあるほどの価値がある。「王子 か、自由か」と問われれば、私は迷わず自由をとる。 私はガランとしたハウスの食堂で、ひとりで食事をしながら、そんなことを考えていた。

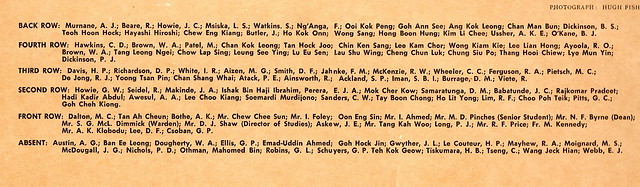

当時のハウスのガイドブックより

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

ベトナム戦争【28】

●徴兵はクジ引きで

徴兵は、クジ引きで決まった。そのクジで決まった誕生日の若者が徴兵され、そしてベトナム

へ行った。学生とて、例外ではない。 が、そこは陽気なオーストラリア人。南ベトナムとオーストラリアを往復しながら、ちゃっかりと

金を稼いでいるのもいた。とくに人気商品だったのが、日本製のステレオデッキ。それにカメラ。 サイゴンで買ったときの値段の数倍で、メルボルンで売れた。兵士が持ちこむものには、原則と して関税がかけられなかった。 そんな中、クリスという男がベトナムから戻ってきた。こう言った。

「戦場から帰ってくると、みんなサイゴンで女を買うんだ」「女を買う?」「そうだ。そしてね、みん

な、一晩中、女の乳首を吸っているんだ」「セックスはしないのか?」「とても、する気にはなれな いよ。ただ吸うだけ」「吸ってどうするんだ?」「気を休めるのさ」と。 ●オーストラリア人のベトナム戦争

ベトナム戦争。日本でみるベトナム戦争と、オーストラリアでみるベトナム戦争は、まるで違っ

ていた。緊張感だけではない。だれもが口では、「ムダな戦争」とは言っていたが、一方で、「自 由と正義を守るのは、ぼくたちの義務」と言っていた。 そういう会話の中で、とくに気になったのは、「無関心」という単語。オーストラリアでは「政治に

無関心」ということは、それだけでも非難の対象になった。地方の田舎町へ行ったときのことだ が、小さな子どもですら、「あの橋には、○○万ドルも税金を使った」「この図書館には、○○万 ドル使った」と話していた。彼らがいう民主主義というのは、そういう意識の延長線上にあった。 「日本はなぜ兵士を送らないのか?」「日本は憲法で禁じられている」「しかしこれはアジアの

問題だろ。君たちの問題ではないか!」「……」と。毎日のように私は議論を吹っかけられた。 私が、いくら、ただの留学生だと言っても、彼らは容赦しなかった。ときには数人でやってき

て、怒鳴り散らされたこともある。彼らにしてみれば、私が「日本」なのだ。もっとも彼らがそうす る背景には、「いつ戦場へ送り出されるかわからない」といった恐怖感があった。日本人の私と は真剣さが違った。 ●日本は変わったか?

それから三四年。世界も変わったが、日本も変わった。しかしその後、日本がアジアを受け入

れるようになったかどうかということになると、それは疑わしい。 先日もテレビ討論会で、一人のアフリカ人が、小学生(六年生くらい)に向かって、「君たちはア

ジア人だろ!」と言ったときのこと。その小学生は、こう言った。 「違う。ぼくは日本人だ」と。そこで再び、「君たちの肌は黄色いだろ!」と言うと、「黄色ではな

い。肌色だ!」と。 こうした国際感覚のズレは、まだ残っている。三五年前は、もっとすごかった。日本人で、自分

がアジア人だと思っている人は、まずいなかった。半ば嘲笑的に、「黄色い白人」と呼ばれてい たが、日本人は、それをむしろ誇りに思っていた? しかしアジア人はアジア人。この事実を受 け入れないかぎり、日本はいつまでたっても、アジアの一員にはなれない。 話はそれたが、ベトナム戦争についても、彼らの論理は明快だ。クリスと会った夜、私は日記

にこう書いた。 「戦争に行く勇気のあるものだけが、平和を口にすることができるという。戦争に行くのがこわ

いから、戦争に反対するというのは、この国では許されない。もっと言えば、この国では、兵士と なって戦争を経験したものだけが、平和を口にすることができる。 そうでないものが平和を唱えると、卑怯者と思われる。戦争と平和は、紙でいえば、表と裏の

関係らしい。平和を守るために戦争するという、一見、矛盾した論理が、この国では常識になっ ている。そんなわけで私は、クリスに、ベトナム戦争反対とは、どうしても言えなかった」と。  ハウスでの学生会議の風景

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

不思議に思ったのが不思議【29】

●豊かな生活

金沢では下宿生活だった。ほとんどの家では、まだボットン便所。私が二年間いた下宿でも、

隣との境は、薄いベニア板一枚だけ。そういう生活が、当時は標準的だった。 が、ハウスは違った。洗濯室、乾燥ルーム、シャワールーム、それに音楽室やテニスコートも

あった。もちろん全室床暖房。今ではこんな設備は、そこらの学生会館にもあるが、当時はそう でなかった。 私はその生活水準の落差に、がく然とした。が、それだけではない。掃除、ワックスがけ、シー

ツの取り替えは、すべてメイドがしてくれた。その上、ほとんど毎回、夕食には牛肉料理がテー ブルの上に並んだ こうした豊かな生活を見せつけられると、人は、二つの感情をもつ。あこがれとねたみ。「私も

こういう生活をしてみたい」という思いと、「どうしてこんな生活ができるのか」という思い。その二 つが心の中で、激しくぶつかりあう。 今でこそ日本でも見なれた光景だが、私はオーストラリア人たちが、オレンジを、袋単位で買

っているのを見て驚いたことがある。八個とか一〇個とか、まとめて買うのである。 ……といっても、こんな話をしても、今の若い人には、理解できないだろう。しかし忘れてはな

らないのは、日本も、たった三五年前には、そうであったということ。遠い昔ではない。ほんの一 世代前だ。いや、落差の中でショックを受けていたのは、日本人の私だけではなかった。東南ア ジアからの留学生もまた、別の形でその落差を感じていた。 ●周囲文化が育っていない?

ある日、マレーシア人のタン君が興奮した様子で、私の部屋に飛び込んできた。「ヒロシ、君

は、マツダの新型車を見たか。すごい車だ」と。言われるまま、道路へ飛び出すと、そこには「サ バンナ」という名前の車が駐車してあった。 ダッシュボードが、飛行機のコックピットのような形をしていた。それを見ながらタン君は、こう

言った。「ヒロシ、同じアジア人がこういうものを作れると思うと、ぼくは誇らしい。いいか、ヒロ シ、白人がアジア人の作った車に乗っているんだ」と。 ただそういう落差になじめず、留学半ばで強制送還される学生も、少なくなかった。コロンボ計

画で来ていたマラウィのK君は、部屋に引きこもってしまい、数週間で送還されてしまった。 日本人とて例外ではない。三〇名ほどの英語教師が、日本の夏休みを利用して、三か月の研

修にやってきた。しかしそのうち一〇人ほどが、その三か月の研修すらまっとうできず、帰国し てしまった。 「言葉が通じないため、ノイローゼになってしまったから」と、領事のI氏が話してくれた。が、言

葉だけの問題でもなかったようだ。日本には、外国に渡る人を精神的に支える周囲文化が、ま だ育っていなかった? 私もオーストラリアに渡るとき、こう言われた。「君は日本を代表してオーストラリアへ行くの

だ。日本人として恥ずかしくないよう、立派な研究成果を出してきてほしい」と。それはものすご い重圧感だった。 ●不思議さがわからない

だから今、「不思議な留学記」と書きながら、その不思議さが何であるかわからなくなってきて

いる。当時はあれほど強烈な落差を感じたにもかかわらず、今、こうして思い出してみると、そ の落差がはっきりしない。 水洗便所でない家庭はほとんどないし、冷暖房も当たり前。牛肉など、その気になれば、毎日

だって食べられる。オレンジにしても、一個単位で買う人など、まずいない。 車のダッシュボードにしても、今ではその形が、標準。それに今では、高校生が修学旅行でオ

ーストラリアに行く時代になった。何もかも変わったが、ここまで日本が変わると、当時、だれが 予想しただろうか。 まさに不思議に思った私のほうが、不思議ということになる。そういう意味でも、私が経験した

留学生活は、まさに「世にも不思議な留学記」ということになる。   1970年当時のメルボルンの市内

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

意識の変化、そして自己否定【30】

●いい学校論

「日本では進学率の高い学校ほど、いい学校だ」と言うと、デニスは笑った。そこで私が「で

は、オーストラリアではどういう学校をいい学校というのか」と聞くと、こう話してくれた。 メルボルンの南に、ジーロンという町がある。昔は羊毛の輸出港として栄えた町である。その

町の郊外に、ジーロングラマースクールがある。チャールズ皇太子も一年間学んだことのある、 由緒ある全寮制の小中高一貫校である。 デニスも、そこで一二年間過ごしている。「あの学校では、生徒ひとりひとりに合わせて、カリキ

ュラムを組んでくれる。たとえば水泳の得意な子どもは、毎日水泳ができるように。木工が得意 な子どもは、毎日木工ができるように、と。そういう学校をいい学校という」と。 意識は国によって違う。それから生まれる常識も、国によって違う。だから当然のことながら、

価値観も違う。今でこそ、こうした違いに耳を傾ける人もふえてきたが、三五年前は、そうではな かった。 「入学試験はないのか?」と聞くと、「早い者勝ち」と。ふつうそのあたりの親は、子どもの出生

届を出すのと同時に、入学願書を出す慣わしになっている。「子どもに何か、障害があるときは どうする?」と聞くと、「どうしてだめなのか。そんなことは関係ない」と。 ただオーストラリア人に学歴意識がないかといえば、それはウソだ。ある日、バララートという

町へ行ったときのこと。開拓時代の面影が色濃く残っている町である。私は郵便局へ立ち寄っ て、切手を買った。 最初、職員は、ムッとするほど横柄な態度だった。が、そのうち会話の途中で、「私はメルボル

ン大学ロースクールの研究生だ」と言うと、とたんに態度が急変したのを覚えている。それがお もしろいほどの変わりようだったので、「ああ、この国でも学歴が通用するのだな」と、そのときは そう思った。 ●心の空白

話はそれたが、自分の意識を変えるのは、容易なことではない。たとえば私は、はじめのころ

は、「国立のメルボルン大学が上で、私立のモナーシュ大学は、その下で……」と考えていた。 日本人は何かにつけて、上下意識をもつ。その上下意識の中で、ものの価値を判断する。私

がそういう意識と決別することができるようになったのは、ほぼ一年も過ぎてからではなかった か。こんなことがあった。 オーストラリアのABC放送局に就職が決まった友人がいた。ABC放送局といえば、日本のN

HKにあたる。そこで私が「すごいじゃないか。おめでとう!※」と言うと、逆に質問されてしまっ た。 「どうして君は、ぼくにおめでとうと言うのか?」と。会話がまるでかみあわなかった。つまり日

本でいう、大企業意識というのは、彼らには、まったくなかった。 こうした意識の変化は、私自身の価値観を大きく変えた。私は帰国後、M物産という会社に就

職することになっていた。入社を一年、延期してもらっていた。 が、帰国が近くなってくると、M物産に入社するという「誇り」そのものが消えていた。意識の変

化というような生やさしいものではなかった。怖ろしいほどの衝撃だった。それまでの意識を否 定するということは、それまでの生きザマを否定することを意味する。それだけではない。それま での意識が崩壊するのはし方ないとしても、今度はそれにかわる意識を作らねばならない。心 の空白ができてしまう。が、その空白を埋めるのも、簡単なことではない。 「君たちにとって、いい仕事って、どんな仕事だ?」と聞くと、デニスはこう言った。「家に近くて、

給料がいいこと」と。「それだけか?」と聞くと、「それだけだ」と。「本当にそれだけか?」とまた聞 くと、少し間をおいて、「ほかに何がある?」と。 (※……ただし英語で「おめでとう(コングラチュレーション)」と言うと、「運がよかったね」という意

味も含まれる。それであのとき、友人が私に食ってかかってきたのかもしれない。)  フリンダーズ駅の前にあった、JETROの

屋上で。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

豊かな生活、そして帰国【31】

●モーニングコール

「ヒロ〜シ、ヒロ〜シ」と、朝になると、隣の別荘(ビーチハウス)のジュリーがやってきて、私を

呼んだ。すると横にいたデニスが、私をからかって、「ヒロシ、モーニングコールだ」と。 道路の向こうからは、一日中、潮騒の音が聞こえる。目を開けると、まばゆいばかりの光線。

さわやかなそよ風。描きかけた油絵が、部屋のすみに立っている。 日本がここまで豊かになるとは、当時、だれが予想しただろうか。私は「日本がオーストラリア

の生活水準に達するには、五〇年はかかる。あるいは永遠に不可能」とさえ思っていた。 前の晩も、デニスの父親が、自宅でピーター・オトゥール主演の『アラビヤのロレンス』を見せ

てくれた。まだビデオなどない時代で、フィルムは、仲間の映写技師から借りたものだという。自 宅に大型の映写機があること自体、私には信じられなかった。 寝室を出ると、食卓には、盛りつけられたパンや果物。戸棚には、何種類ものドイツ製のビー

ル。それにワインと酒。壁を飾る、アボリジニーの壁画。デニスの姉が、何日もかけて描きあげ たものだという。そして週末は、こうして海のそばの別荘で過ごす……。そのどのひとつをとって も、当時の日本にはないものばかりだった。 「デニス、ぼくは、やはり日本へ帰るよ」

「こちらで就職しないのか?」

「週給五五ドル※だという。高卒の給料だ」

「しかし君は、学位をもっている」

「日本の学位は、オーストラリアでは認められない」

「認められない?」

「話してみたけど、ダメだった……」

私はその数日前に受けた面接試験の話を、デニスに話した。日本にも支社があるという会社

だったが、あとで担当者が、「その給料なら雇う」と電話で知らせてきた。 ●日本へ帰る

私は日本にいる親や、別れたN子のことを考えていた。いや、それ以上に、日本のことを考え

ていた。オーストラリアから見ると、どうしようもないほど小さな島国だが、しかし私の国だ。この ところメルボルンの町の中を歩いていても、どこかフワフワと足が浮いたような状態になる。 みなは親切だが、しかしその親切は、ある一定の限度まで。私はアジア人だ。背が低く、肌の

黄色いアジア人だ。それから生まれる違和感は、どうしようもなかった。 しばらくすると、またジュリーが呼んだ。「ヒロ〜シ」と。するとデニスがこう言った。「ヒロシ、気

をつけろ。彼女はまだ中学生だ」と。「わかっている」と私。週末になるとジュリーの一家もこうし て別荘にやってくる。いつしか私とも知りあいになり、何度か夕食もごちそうになった。 が、もし、その私が、仮にいつか、たとえばオーストラリアの女性と恋仲になり、結婚……という

ことになったら、多分、その女性の両親の態度は、急変するに違いない。ジュリーにかぎらず、 オーストラリア人の家族とつきあうときは、どんなことでも、私はその一歩手前で止めなければな らない。客人の立場で、その立場を守っている間は、歓迎される。それを超えたら、排斥され る。 デニスとビーチに出ると、ジュリーがそこに立っていた。私は何枚か、ジュリーの写真をとっ

た。その一枚が、これである。 その後、デニスの別荘は山火事(ブッシュファイア)で燃えた。ジュリーの別荘も燃えて、その

後、音信はない。本名は、ジュリー・ピーターズ。今、彼女は、四五歳前後になっているはずであ る。きっとすばらしい人生を送っていることと思う。オーストラリアの青い空のように、抜けるほど 明るく、陽気な女の子だった。 (※当時のレートは、一ドルが四〇〇円。日本の大卒の初任給は、五〜六万円だった。)

ジュリー・ピーターズ

底抜けに明るい少女だった。

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

ビートルズの歌で終わった青春時代【最終回】

●行くも最後という時代だった

行くのも最後、帰るのも最後という時代だった。往復の旅費だけで、四〇万円以上。まだまだ

日本は貧しかった。メルボルンを飛び立つときは、本当にさびしかった。 そしてそのさびしさは、フィリッピンのマニラに到着してからも消えなかった。夜、リザ−ル公園

を歩いていると、六、七人の学生がギタ−を弾いていた。私がぼんやりと見ていると、「何か、曲 を弾いてあげようか」と声をかけてくれた。私は「ビ−トルズのアンド・アイ・ラブ・ハ−を」と頼ん だ。私はその曲を聞きながら、あふれる涙をどうすることもできなかった。 私には一人のガ−ルフレンドがいた。ジリアン・マックグレゴーという名前の女の子だったが、

「ウソつきジル」というあだ名で呼ばれていた。が、私にはいつも誠実だった。 映画「トラトラトラ」を二人で見に行ったときも、彼女だけが日本の味方をしてくれた。映画館の

中で、アメリカの飛行機が落ちるたびに、拍手喝采をしてくれた。あの国では、静かに映画を見 ている観客などいない。 そのジルに私が帰国を告げたとき、彼女はこう言った。「ヒロシ! 私は白血病よ。その私を

置いていくの!」と。私はそれがウソだと思った。……思ってしまった。だから私は天井に、飲み かけていたコ−ヒ−のカップを投げつけ、「ウソつき! どうして君は、ぼくにまでウソをつくん だ!」と叫んだ。 夜、ハウスの友だちの部屋にいると、デニスという、今でも無二の親友だが、その彼が私を迎

えにきてくれた。そのデニス君とジルは幼なじみで、互いの両親も懇意にしていた。デニスに、ジ ルの病気の話をすると、彼はこう言った。 「それは本当だよ。だからぼくは君に言っただろ。ジルとはつきあってはダメだ。後悔すること

になる、と。しかしね、ジルが君にその話をしたということは、ジルは君を愛しているんだよ」と。 彼女の病気は、彼女と彼らの両親だけが知っている秘密だった。 私はジ−ロンという、メルボルンの南にある町まで行く途中、星空を見ながら泣いた。オースト

ラリアの星空は、日本のそれよりも何倍も広い。地平線からすぐ星が輝いている。私はただた だ、それに圧倒されて泣いた。 ●こうして私の青春時代は終った……

こうして私の留学時代は終わった。同時に、私の青春時代も終わった。そしてその時代を駆け

抜けたとき、私の人生観も一八〇度変わっていた。私はあの国で、「自由」を見たし、それが今 でも私の生活の基本になっている。 私がその後、M物産という会社をやめて、幼稚園教師になったとき、どの人も私を笑った。気

が狂ったとうわさする人もいた。母に相談すると、母まで「あんたは道を誤った」と、電話口のむ こうで泣き崩れてしまった。 ただデニス君だけは、「すばらしい選択だ」と喜んでくれた。以後、幼児教育をして、二八年に

なる。はたしてその選択が正しかったのかどうか……? そうそう、ジルについて一言。私が帰国してから数カ月後。ジルは、西ドイツにいる兄をたよっ

てドイツへ渡り、そこでギリシャ人と結婚し、アテネ近郊の町で消息を断った。 また同じハウスにいた、あの皇太子や王族の息子たちは、今はその国の元首級の人物となっ

て活躍している。テレビにも時々顔を出す。デニスは、小学校の教員をしたあと、国防省に入 り、今はモナーシュ大学の図書館で司書をしている。本が好きな男で、いつも「ぼくは本に囲ま れて幸せだ」と言っている。 私だけは相変わらず、あの「自転車屋の息子」のままだが……。完

ハウスでの晩餐会

++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司

金沢大学の学生の皆さんへ【エピローグ】

エピローグ(青春時代)

●こわいものは、なかった

チャンスを食い散らし、健康を食い散らし、そして時間を食い散らす。それが青春時代というも

のか。そのときはわからない。わからないまま、前だけを見て突っ走る。しかしその時代もやが て色あせ、闇の中に消えていく。 私が人生の中で最高に輝いたのは、留学生試験に合格したときだった。金沢大学は、指定校

にはなっていなかった。しかし私は強引に受験した。二次、三次と合格し、最終は、東京での面 接試験だった。東大の学生が二人、慶応の学生が一人、それに私だった。 私だけが大学四年生で、あとは大学院生だった。確率は四分の一。で、結果は合格。その知

らせを電話で受けたときは、私は飛びあがって喜んだ。同時に、私の前には、一本の道が開け た。それはまっすぐ、未来につながっていた。 留学でハクをつけ、商社マンになり、あとは出世街道をのぼりつめる……。そしてその喜び

は、日々に増幅され、北国新聞社の取材を受けたとき、頂点に達した。地方版だったが、紙面 の四分の一ほどをさいて、私を紹介してくれた。「金大(指定校外)の林君、みごと留学生試験に 合格」と。七〇年二月のことだった。私には、こわいものは、何もなかった。 ●ただ無我夢中だった

今、あの時代を思い出してみると、私は私で、どこも変わっていないはずなのに、ほろ苦さだ

けが、心の中に充満する。 もしあのときにもう一度戻ることができたら、私はもう少し慎重に、足場を踏みならしながら、前

に進んだであろう。しかしそのときは、わからなかった。青春時代は、決して人生の出発点では ない。人生の原点。人生のすべてそのもの。 私はおぼつかない声で、その青春時代に向かって、こう呼びかける。「お前は、どこにいる?」

と。すると別の声が、「ここにいる」と答える。が、本当のところ、自分がどこにいるかわからない ……。 いつだったか、ガールフレンドのジルと、バイクに乗っていて、転倒したことがある。ホンダのカ

ブだったが、ギアのチェンジのし方が日本のそれとは違っていた。それで二人は、道路のわき 道に投げ出された。 幸い芝生の上で、ケガはなかった。が、起きあがろうとすると、背中に乗ったジルが、こう言っ

た。「このままでいましょう」と。私は言われるまま、ジルの肌の温もりを感じながら、じっと、その ままにしていた。そんなできごとが、遠い昔のできごとのような気もするし、つい昨日のできごと のような気もする。 何がなんだかわからないまま過ぎた、私の青春時代。ただ私は懸命だった。無我夢中だっ

た。その青春時代は、ボロボロだったかもしれないが、今、私の人生の中で、さん然と光り輝い ている。 ●懸命に生きることの価値

人生の目的? あのトルストイは、主人公ピエールの口を借りて、こう書いている。『(人間の

最高の幸福を手に入れるためには)、ただひたすら進むこと。生きること。愛すること。信ずるこ と』(「戦争と平和」・第五編四節)と。 つまり懸命に生きること自体に意味がある、と。もっと言えば、人生の意味などというものは、

生きてみなければわからない。映画『フォレスト・ガンプ』の中でも、フォレストの母は、こう言って いる。『人生はチョコレートの箱のようなもの。食べてみるまで、(その味は)わからないのよ』と。 前回で、『世にも不思議な留学記』は終わった。実のところ、この原稿は、私がオーストラリア

にいるときから書き始めたもの。しかし発表する機会もなく、ただ無益に、三〇年の歳月が流れ た。 しかし今、こうして再構成し、皆さんに読んでいただけたことを、心から感謝する。喜んでいる。

最後になったが、編集部のみなさんには、心からお礼の言葉を捧げたい。みなさんの励ましが なかったら、こうまで長く連載をつづけることはできなかった。最後に学生のみなさんに、一言だ け、こう伝えたい。 「懸命に生きてください。ただひたすら前に向かって、懸命に生きてください。それが青春で

す」と。  インターナショナル・ハウス 1970

Internat'l House

241 Royal Parade

|

|||

|

| |

| |

●友情(はやし浩司 2010−12−14朝記) ++++++++++++++++++ 私はひとりぼっちではなかった。 それを知ったとき、熱い涙が、とめども なく流れた。 ++++++++++++++++++ ●友の死 この広い世界で、自分の心の内を話せる友人は、私のワイフだけ。 この浜松市では、ワイフだけ。 今は、そういう状態。 学生時代からの友人の1人は、2年前に他界した。 それほど親しくはなかったが、何かにつけ、彼が近くにいるというだけで、心の支えに なっていた。 もう1人いたが、この12月1日(2010年)に、同じく他界した。 だれも予想すらしなかった、突然の死だった。 それまでは毎日のように、その朝に書いた原稿を、メールで送っていた。 ほかに3人の息子たちがいるが、「心の内」を話すといっても、どうしても愚痴になって しまう。 息子たちにしても、不愉快だろう。 老後の不安を口にしただけで、顔をそむける。 何も、めんどうをみてほしいと言っているわけではないのだが……。 ●老後 そんな中、最近ワイフがよくこう言う。 「オーストラリアへ移住しない?」と。 移住といっても、数年、あるいはもう少し長く、オーストラリアに住んでみないか、と。 ワイフ自身のためというよりは、私のことを考えてのことらしい。 このところずっと落ち込んでいる。 気分が重い。 老後のことはできるだけ考えないようにしている。 が、いつも心から離れない。 打ち寄せる渚(なぎさ)の波のように、折につけ、心を塞(ふさ)ぐ。 ザザー、ザザーと。 それに……。 ワイフは、こう言う。 「人生も短いのだから、したいことをしましょうよ」と。 そういう話の流れの中で、「オーストラリア」という名前が浮かんできた。 ●解放 オーストラリアといっても、今は大きく変わった。 私の知っているオーストラリアは、昔のオーストラリア。 あのメルボルン市(当時の人口は300万人)にでさえ、日本人の留学生は、私、 1人だけだった。 そんな時代のオーストラリア。 が、今は、多くのアジア人たちが、ひしめくように住んでいる。 犯罪も多くなり、男性でも夜のひとり歩きは危険になったという。 私「今のオーストラリアは、ぼくが知っているオーストラリアとはちがうよ」 ワ「知っているわ」 私「向こうの人は、日本人といっても、ほかのアジア人と区別しないよ」 ワ「知っているわ」 私「それでも、お前は、オーストラリアに住みたいのか?」 ワ「……あなたのためよ」と。 私の夢は、いつかオーストラリアに移住することだった。 しかしそれができなかった。 郷里に母と、病弱な兄がいた。 生活力が、ほとんどなかった。 が、2年前、兄が。 つづいて母が、他界した。 私はやっと「家」から解放された。 ●孤独 私は孤独だった。 ずっと孤独だった。 今も、孤独。 「友」と呼べるような人は、ワイフしかいない。 それが不満というのではない。 私にとって老後の不安というのは、ワイフのいない世界をいう。 もしワイフが先に逝ってしまったら、私はどうなるのか。 どうしたらよいのか。 親類といっても、面従腹背。 つきあいといっても表面的なもの。 家庭の事情を話すと、その話は、1、2週間のうちに、みなに伝わってしまう。 みながみな、私に好意的というわけではない。 いつも私が話す話は脚色され、どこかでゆがめられてしまう。 たとえばいとこの1人に、(いとこといっても、60数人のいとこがいるが)、今日、 電話で、「最近、腰がこわばることがあって、痛い」と話したとする。 すると1週間後には、別のいとこから、こんな電話が入る。 「浩司君、あんたは車椅子に乗っているのか?」と。 言うなれば、私の親類たちは、自分を「家」という砦で囲み、その中だけで生きている。 その「ワク」から外れる者を許さない。 昔ながらの利己主義的な「家意識」。 それが亡霊となって、そのまま生きている。 つまり私が住む世界ではない。 ●限界 私とワイフが出した結論は、こうだ。 もし来年(2011年)、仕事に限界を感じたら、オーストラリアへ行こう、と。 私も来年64歳になる。 自由業に定年はないとはいうものの、しかしここ数年、限界を感ずることが多くなった。 少子化に不景気。 加えて私の教え方は、どこか古典的。 古臭い。 今の若い親たちには、受けない(?)。 私「でもね、ぼくは慎重の上に、慎重に考えたい。住んでみたが、やっぱり日本のほう がいいというのでは、困る。若いときならまだいい。しかしこれからはやり直しがきか ない」 ワ「……」 私「行くのは簡単なこと。しかし向こうで、ぼくは何をすればいいのかな。毎日、景色 だけを見て過ごすわけにはいかない。仕事をしたい。が、ぼくの年齢では無理」 私はそういうとき、すぐ「死に方」を考えてしまう。 死ぬのがこわいというのではない。 死ぬまでのプロセスがこわい。 どう死ぬか。 つまり「死に方」。 それを考えると、こわい。 ワ「じゃあ、こうしたら……。つまりね、とにかく1週間だけでも行ってみるのよ。 2人で、住めるかどうか、確かめてきましょうよ」 私「そうだな。それがいいかな。それを何度か繰り返したあと、その後、どうするかを 決める……っていうことだね」 ワ「そうよ……」と。 ●準備 パスポートの準備を始めた。 が、これは第一歩……というより、ほんの一部。 ほかの国とはちがう。 ただの旅行ともちがう。 私にとってオーストラリアというのは、そういう国。 私の青春時代、そのもの。 あの時代はたしかに私の出発点だった。 すべてがそこから始まった。 が、今、この40年を振り返ってみると、あの時代が、そのまま私のゴールになって いるのを知る。 私の人生のすべてが、加齢とともに、そのゴールに向かい動き出している。 ……あの時代が、つぎつぎと私の脳裏に浮かんでくる。 しかも遠い昔の日々としてではなく、つい昨日のように浮かんでくる。 「オ〜イ」と声をかければ、すぐそこから返事が返ってくる。 この空の向こうには、同じ別の空があって、そこに私の青春時代がある。 私はあの世界で、1日1日を1年のようにして生きた。 ウソでも誇張でもない。 本当に、1日1日を、1年のように長く感じた。 オーストラリアへ行くということは、いつもそうだが、私にとっては、その青春時代 に戻ることを意味する。 それなりの心の準備なくして、私にはオーストラリアへ行くことはできない。 ●友情 で、昨日、2人の友人にメールを出した。 メルボルン市に住む、D君。 それにアデレードの近郊の町に住む、R君。 軽い気持ちで、連絡した。 少なくとも、メールでは、そう書いた。 「来年X月XX日、1週間の予定で、オーストラリアへ行く」と。 簡単な予定も書いた。 アデレードで2泊、列車の中で1泊、そしてメルボルンで2泊、と。 往復の飛行機の中で、1泊ずつ過ごす。 すかさず、返事が入った。 が、その返事を読んだとき、私の心の内から熱いものが、こみあげてくるのがわかった。 「私は、ひとりぼっちではなかった」と。 D君は、ちょうどそのころ、中国→韓国→日本への旅行を計画していた。 「ヒロシがオーストラリアへ来るなら、それをとりやめる」と。 R君は、「小型飛行機でアウトバック(荒野)を案内する」と。 それに「アデレードからメルボルンまで、車で行こう」とも。 40年前と何も変わっていなかった。 オーストラリアには、私を迎えてくれる人たちがいる。 それを知ったとき、大粒の涙が、とめどもなく頬を伝わった。 ●「♪Rosin the Beau(ロウザン・ザ・ボー)」 学生時代、そのD君が、こんな歌を教えてくれた。 アイルランドのドリンキング・ソング(民謡)である。 私はその歌を、全部、ソラで歌える。 が、歌の題名が長くわからなかった。 アイルランドへ行くという人が近くにいると、いつもその人にこう頼んだ。 「もし、こんなメロディ(歌詞)をどこかで聞いたら、題名を調べてきてほしい」と。 そんなこともあって、いつだったか、SKさん(前S大学教授)が、アイルランドで CDを何枚か買ってきてくれた。 が、その中には、その歌はなかった。 が、簡単なことだった。 旅行の連絡をするとき、その歌のことを書いた。 「君が教えてくれた、あの歌の題名を教えてほしい」と。 するとD君が、同じメールの中でこう教えてくれた。 「♪Rosin the Beau(ロウザン・ザ・ボー)だよ」と。 30年もさがしつづけてきた歌が、たった1日でわかった。 1日というより、一瞬! そのあっけなさに、驚いた。 「♪Rosin the Beau(ロウザン・ザ・ボー)」! http://www.youtube.com/watch?v=kI8bPVw3scA&feature=related ♪オレは、この世界中を旅してきた。 今、オレは、もうひとつの世界に行く。 オレにはわかっている。 そこでは親友だちが、みな、待っている。 ローザン・ザ・ボーを迎えるために。 ローザン・ザ・ボーを迎えるために。 ♪オレが死んで、バーのカウンターの 上に置かれたら、みんなはその下から 声が聞こえてくるのを知るだろう。 オレにウィスキーのブタ樽をもってこい、と。 オレとウィスキーを飲むために。 オレとウィスキーを飲むために。 YOUTUBEに題名を書き込むと、すぐその歌が見つかった。 「ザ・ダブリナーズ」というグループが、それを歌っていた。 2、3度、それを聴いていると、またあの涙が、とめどもなくあふれ出てきた。 いっしょに歌っていたが、声にならなかった。 ……あのノートンの酒場で、私たちは顔を合わせると、いつもこの歌を歌っていた。 それが昨日とか、おとといとかではなく、その瞬間の現実として、よみがってきた。 ……そういう私をワイフがどこで見ていたのかは知らない。 が、そのあと、横から私にこう言った。 「あなたには、すばらしい思い出があるのね」と。 私はためらわず、頭を小刻みに、何度も縦に振った。 |

| |