午前11時20分、三度目の草津駅駅頭に立った。なじみの道を草津追分に戻る。中山道の出発点は三条大橋であるが、東海道との分岐点は草津追分で、草津から京までは東海道と中山道が同じ道となる。中山道の出発点を三条大橋とすると、一昨日と昨日に歩いた道をもう一度歩かねばならない。だから草津を出発点とした。草津からだと中山道は67次となる。コースが案内書と逆になり、判り難いと女房は言うが、復路であるから西から東へ下っていかなければ意味がない。やはり草津の追分道標(左写真)から出発する。ときに午前11時28分。草津川トンネルを北へ抜けた左に、「中山道の終点」の案内板があった。

午前11時20分、三度目の草津駅駅頭に立った。なじみの道を草津追分に戻る。中山道の出発点は三条大橋であるが、東海道との分岐点は草津追分で、草津から京までは東海道と中山道が同じ道となる。中山道の出発点を三条大橋とすると、一昨日と昨日に歩いた道をもう一度歩かねばならない。だから草津を出発点とした。草津からだと中山道は67次となる。コースが案内書と逆になり、判り難いと女房は言うが、復路であるから西から東へ下っていかなければ意味がない。やはり草津の追分道標(左写真)から出発する。ときに午前11時28分。草津川トンネルを北へ抜けた左に、「中山道の終点」の案内板があった。 中山道は中ノ町の商店街のアーケードの下(右写真)を北へ進む。アーケードで天気は判らないが、予報では今日は一日曇りで、雨はなさそうであった。歩きも三日目で時間も遅いから、次の宿の守山宿までのつもりである。右側の路傍に中山道の案内板があった。

中山道は中ノ町の商店街のアーケードの下(右写真)を北へ進む。アーケードで天気は判らないが、予報では今日は一日曇りで、雨はなさそうであった。歩きも三日目で時間も遅いから、次の宿の守山宿までのつもりである。右側の路傍に中山道の案内板があった。 中山道と県道141号下笠大路井線との交差点を右折したすぐ左に覚善寺という浄土宗のお寺があり、その門前に「大路井道標」(左写真)がある。

中山道と県道141号下笠大路井線との交差点を右折したすぐ左に覚善寺という浄土宗のお寺があり、その門前に「大路井道標」(左写真)がある。 草津市渋川に入って、渋川東地区街づくり推進協議会の立て札を幾つも見た。旧中山道を生かした街づくりが行われているようだ。高層団地の前に「やすらぎ」とネーミングされた銅像と共に同じ立て札があった。(右写真)

草津市渋川に入って、渋川東地区街づくり推進協議会の立て札を幾つも見た。旧中山道を生かした街づくりが行われているようだ。高層団地の前に「やすらぎ」とネーミングされた銅像と共に同じ立て札があった。(右写真) まもなく街道の左側に伊砂砂神社がある。重要文化財の檜皮葺の本殿よりも、その前の拝殿の方が美しくて目立った。(左写真)

まもなく街道の左側に伊砂砂神社がある。重要文化財の檜皮葺の本殿よりも、その前の拝殿の方が美しくて目立った。(左写真) 伊砂砂神社の中山道側には三段ほどの石垣が残っている。鎌倉時代の自然石の平積みの石垣だという。(右写真)

伊砂砂神社の中山道側には三段ほどの石垣が残っている。鎌倉時代の自然石の平積みの石垣だという。(右写真)

大宝神社の道路沿いに緑地公園が続くが、少し先の公園内に芭蕉の句碑があった。(右写真)

大宝神社の道路沿いに緑地公園が続くが、少し先の公園内に芭蕉の句碑があった。(右写真) 午後0時59分、守山市焔魔堂町に入ると、左側に「五道山十王寺」がある。(左写真)門前に「焔魔法王小野篁御作」と刻まれた石柱があった。宿の出入口に必ずと言っていいほど置かれた十王堂。十王のうちの何といってもエースは焔魔大王である。それでお堂の名前は焔魔堂、この辺りの地名も焔魔堂村と呼ばれた。十王寺の向い側に、「従是南淀領」と刻まれた領界境石が立っていた。

午後0時59分、守山市焔魔堂町に入ると、左側に「五道山十王寺」がある。(左写真)門前に「焔魔法王小野篁御作」と刻まれた石柱があった。宿の出入口に必ずと言っていいほど置かれた十王堂。十王のうちの何といってもエースは焔魔大王である。それでお堂の名前は焔魔堂、この辺りの地名も焔魔堂村と呼ばれた。十王寺の向い側に、「従是南淀領」と刻まれた領界境石が立っていた。 守山市今宿に入ると、ちらほら古い町並みが見えてきた。右側に中山道で初めて目にする一里塚の「今宿一里塚」があった。(右写真)榎はニ代目だというが、もう立派に一里塚を覆っていた。

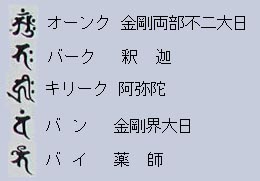

守山市今宿に入ると、ちらほら古い町並みが見えてきた。右側に中山道で初めて目にする一里塚の「今宿一里塚」があった。(右写真)榎はニ代目だというが、もう立派に一里塚を覆っていた。 一里塚から少し歩いた右側に、「倉野磨崖仏」の案内板があった。てっきりこの近くに磨崖仏があるものと思った。そこは人家の前の広い空地で、磨崖仏がありそうな崖地も見当たらない。磨崖仏の在処を誰かに尋ねたいと思い、空地に車で来て片隅の焼却炉にゴミを運ぶおじさんがいたので、「この倉野磨崖仏は?」と問い掛けた。「ちょっと待って、内の人に言ってあげるから」とその家に入り、「すぐ来ますから」とゴミ運びに戻る。おばさんが出てきて「今開けますから」とお堂らしきところを開け、「今来ますから、どうぞお参り下さい」と招じ入れる。何か変だなと話しながら待っていると、作務衣を着て首に輪袈裟をかけた高齢の老人がやってきた。歩くのが少し不自由なようだ。「よくお参りくださいました」 お参りに来た訳でもないのだけど。そして我々に合掌させて般若心経を上げた。(左写真)「これはお守りです。無料ですから」とお守りを二つ頂いた。いいのかなあ。話すうちに、我々がわざわざ御参りに来たのではないと察したようだ。

一里塚から少し歩いた右側に、「倉野磨崖仏」の案内板があった。てっきりこの近くに磨崖仏があるものと思った。そこは人家の前の広い空地で、磨崖仏がありそうな崖地も見当たらない。磨崖仏の在処を誰かに尋ねたいと思い、空地に車で来て片隅の焼却炉にゴミを運ぶおじさんがいたので、「この倉野磨崖仏は?」と問い掛けた。「ちょっと待って、内の人に言ってあげるから」とその家に入り、「すぐ来ますから」とゴミ運びに戻る。おばさんが出てきて「今開けますから」とお堂らしきところを開け、「今来ますから、どうぞお参り下さい」と招じ入れる。何か変だなと話しながら待っていると、作務衣を着て首に輪袈裟をかけた高齢の老人がやってきた。歩くのが少し不自由なようだ。「よくお参りくださいました」 お参りに来た訳でもないのだけど。そして我々に合掌させて般若心経を上げた。(左写真)「これはお守りです。無料ですから」とお守りを二つ頂いた。いいのかなあ。話すうちに、我々がわざわざ御参りに来たのではないと察したようだ。

梵字を刻むことは仏像を彫ることと同じ意味で全国至る所にあるが、この■(オーンク)の文字だけは日本に(全世界にも)ただ一つしかない珍しい文字である。

梵字を刻むことは仏像を彫ることと同じ意味で全国至る所にあるが、この■(オーンク)の文字だけは日本に(全世界にも)ただ一つしかない珍しい文字である。 まもなく吉川に架かる土橋を渡る。(右写真)中山道守山宿の西の入口で、広重の「木曽海道六拾九次の内 守山」はこの橋から眺めた宿場風景が描かれている。寛文年間(1661〜73)には瀬田の唐橋の古材で架けかえられたという記録が残っていて興味深い。

まもなく吉川に架かる土橋を渡る。(右写真)中山道守山宿の西の入口で、広重の「木曽海道六拾九次の内 守山」はこの橋から眺めた宿場風景が描かれている。寛文年間(1661〜73)には瀬田の唐橋の古材で架けかえられたという記録が残っていて興味深い。 守山宿は寛永19年(1642年)宿場として制札が与えられてから360年になる。草津の追分で東海道と別れて、東へ下るときの最初の宿である。「京立ち守山泊まり」として旅人に知られ賑わいをみせていた。

守山宿は寛永19年(1642年)宿場として制札が与えられてから360年になる。草津の追分で東海道と別れて、東へ下るときの最初の宿である。「京立ち守山泊まり」として旅人に知られ賑わいをみせていた。 仁王像が両側に納まる東門院の東門(右写真)を潜って境内に入ると、すぐ左にユーモラスな親子ガエルの石造があった。(左下写真)そばに手製の案内板が立っていた

仁王像が両側に納まる東門院の東門(右写真)を潜って境内に入ると、すぐ左にユーモラスな親子ガエルの石造があった。(左下写真)そばに手製の案内板が立っていた

境内の左手にイチョウの巨木がある。(右写真)

境内の左手にイチョウの巨木がある。(右写真) イチョウの隣に重要文化財の「東門院五重塔」があった。(左写真)五重塔といっても石造の塔で、風化で角が取れ経てきた700年間の時代を感じさせる。左に宝塔、右に宝篋印塔と、いずれも同時代の石造物を従えている。

イチョウの隣に重要文化財の「東門院五重塔」があった。(左写真)五重塔といっても石造の塔で、風化で角が取れ経てきた700年間の時代を感じさせる。左に宝塔、右に宝篋印塔と、いずれも同時代の石造物を従えている。 東門院を出てまもなく右折する。その角にかって高札場があり、現在、石標がたっていた。(右写真)

東門院を出てまもなく右折する。その角にかって高札場があり、現在、石標がたっていた。(右写真) 守山宿の中心地区に入って右手に、間口の広い蝋燭屋がある。間口いっぱいに車が駐車されていて見学は遠慮したが、入口に和蝋燭の看板が残っているという。蝋燭屋さんの右側に「井戸跡」(左写真)が残り、案内板が立っていた。

守山宿の中心地区に入って右手に、間口の広い蝋燭屋がある。間口いっぱいに車が駐車されていて見学は遠慮したが、入口に和蝋燭の看板が残っているという。蝋燭屋さんの右側に「井戸跡」(左写真)が残り、案内板が立っていた。 蝋燭屋の一軒置いた先に「甲屋跡」がある。(右写真)謡曲「望月」の舞台だというが、自分には残念ながらたしなみが無い。

蝋燭屋の一軒置いた先に「甲屋跡」がある。(右写真)謡曲「望月」の舞台だというが、自分には残念ながらたしなみが無い。 左側の八幡宮前に「稲妻型屋敷割りの道」という案内板があった。左の写真でみてもわずかに一軒づつづれているのが判る。しかし治安維持のためという理由は少し嘘くさい。怪しい人物を気にするならば、町中に隠れる場所を無くするほうが良いと思う。おそらくやってくる旅人に向けて店を出すのに、少し斜交いに構えたほうが都合がよかったのではないか。穿ちすぎか。

左側の八幡宮前に「稲妻型屋敷割りの道」という案内板があった。左の写真でみてもわずかに一軒づつづれているのが判る。しかし治安維持のためという理由は少し嘘くさい。怪しい人物を気にするならば、町中に隠れる場所を無くするほうが良いと思う。おそらくやってくる旅人に向けて店を出すのに、少し斜交いに構えたほうが都合がよかったのではないか。穿ちすぎか。 店から出てきたおじさんが向かいのうちを指して宇野元総理の家だと誇らしげに教えてくれた。(右写真)宇野宗佑(1922〜98)氏は平成の初めに総理大臣に就任して、女性問題で参院選に惨敗し、任期が69日と超短命で終った総理大臣である。学徒動員で戦場に赴きソ連に2年間抑留され、政治を志しその頂点まで登りつめた男がスキャンダラスな女性問題に足元をすくわれた。今でも宇野元総理ときくと女性スキャンダルと答えが返って来る。しかし故郷の人は優しかった。滋賀県が生んだ唯一の総理大臣として、守山市名誉市民に推し、その死去に際しては市を上げて「故宇野宗佑氏を偲ぶつどい」というこの追悼行事を行っている。

店から出てきたおじさんが向かいのうちを指して宇野元総理の家だと誇らしげに教えてくれた。(右写真)宇野宗佑(1922〜98)氏は平成の初めに総理大臣に就任して、女性問題で参院選に惨敗し、任期が69日と超短命で終った総理大臣である。学徒動員で戦場に赴きソ連に2年間抑留され、政治を志しその頂点まで登りつめた男がスキャンダラスな女性問題に足元をすくわれた。今でも宇野元総理ときくと女性スキャンダルと答えが返って来る。しかし故郷の人は優しかった。滋賀県が生んだ唯一の総理大臣として、守山市名誉市民に推し、その死去に際しては市を上げて「故宇野宗佑氏を偲ぶつどい」というこの追悼行事を行っている。 そろそろ本日の街道歩きを終わりにしようと思う。地図でみると守山駅に直線で500mの道がある。これで駅に戻ろうと女房に話した。その終わりの角に石標が一基立っていた。(左写真)

そろそろ本日の街道歩きを終わりにしようと思う。地図でみると守山駅に直線で500mの道がある。これで駅に戻ろうと女房に話した。その終わりの角に石標が一基立っていた。(左写真) 旧中山道守山宿付近には野洲川の伏流水がそこここで清流となってゲンジボタルが多数棲息しており、昔からの名物であった。かっては天然記念物に指定されていたが、指定は解かれてしまった。近年「ほたる条例」も制定されて保護活動が活発になり、ゲンジボタルが順調に増えているという。

旧中山道守山宿付近には野洲川の伏流水がそこここで清流となってゲンジボタルが多数棲息しており、昔からの名物であった。かっては天然記念物に指定されていたが、指定は解かれてしまった。近年「ほたる条例」も制定されて保護活動が活発になり、ゲンジボタルが順調に増えているという。

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |