“近江商人発祥の地「てんびんの里」 五箇荘町” |

JR彦根駅前のロータリーに、馬上で鎧兜の武将の銅像があった。(左写真)徳川四天王の一人、井伊直政の像である。ちなみに徳川四天王とは徳川譜代の功臣、酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政の四人をいう。

JR彦根駅前のロータリーに、馬上で鎧兜の武将の銅像があった。(左写真)徳川四天王の一人、井伊直政の像である。ちなみに徳川四天王とは徳川譜代の功臣、酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政の四人をいう。 「中山道 武佐駅(近江鉄道)」と看板の出た駅を出て右へ進み、旧中山道の宿内に入る。日曜日の朝、道路の清掃や立ち話をする人たちがちらほら見える。宿の初めに、すぐ左側に愛宕山のお札を納める石碑と石燈籠が並んでいた。(右写真)

「中山道 武佐駅(近江鉄道)」と看板の出た駅を出て右へ進み、旧中山道の宿内に入る。日曜日の朝、道路の清掃や立ち話をする人たちがちらほら見える。宿の初めに、すぐ左側に愛宕山のお札を納める石碑と石燈籠が並んでいた。(右写真) 右折する道の角に石標が立っていた。読むと「武佐寺長光」と読め、「従是三丁」とあった。武佐寺は、「東関紀行」に「ゆき暮れぬればむさ寺といふ山寺のあたりに泊りぬ」とあり、昔から近江の名刹であった。現在、武佐寺という寺は無く、この道標から右手300m先にある長光寺と、この先の中山道沿いにある広済寺がそれぞれかっての武佐寺であると名乗りを上げている。

右折する道の角に石標が立っていた。読むと「武佐寺長光」と読め、「従是三丁」とあった。武佐寺は、「東関紀行」に「ゆき暮れぬればむさ寺といふ山寺のあたりに泊りぬ」とあり、昔から近江の名刹であった。現在、武佐寺という寺は無く、この道標から右手300m先にある長光寺と、この先の中山道沿いにある広済寺がそれぞれかっての武佐寺であると名乗りを上げている。 すぐ右側、右折する道の左角に 「いせ道 ミな口 ひの 八日市」 と刻まれた「八風街道道標」が立っていた。(右写真)八風街道は武佐宿を起点として、八日市、永源寺を抜け、鈴鹿山脈の八風峠を越え伊勢に抜ける街道である。

すぐ右側、右折する道の左角に 「いせ道 ミな口 ひの 八日市」 と刻まれた「八風街道道標」が立っていた。(右写真)八風街道は武佐宿を起点として、八日市、永源寺を抜け、鈴鹿山脈の八風峠を越え伊勢に抜ける街道である。

続いて左側に、表に武佐小の立て札が貼られ、「中山道武佐宿 大橋家 商家・役人宅 米、油などの商家、又武佐宿場の伝馬、人足取しまり役人、裏に名園あり」とある古い町屋があった。(右写真)二階屋の軒が低く土壁の塗籠、虫籠窓で出格子や霧避けの幕板もついていた。

続いて左側に、表に武佐小の立て札が貼られ、「中山道武佐宿 大橋家 商家・役人宅 米、油などの商家、又武佐宿場の伝馬、人足取しまり役人、裏に名園あり」とある古い町屋があった。(右写真)二階屋の軒が低く土壁の塗籠、虫籠窓で出格子や霧避けの幕板もついていた。 すぐ向かい側に脇本陣跡が武佐町会館となっていた。会館前に馬頭観世音碑(右写真の左)、前庭の右側に愛宕山の碑(右写真の中)があった。馬頭観音碑には武佐小の立て札があり、「中山道武佐宿 馬頭観音碑 街道を往来する馬の安全を願い伝馬組合が建てた碑」との案内があった。

すぐ向かい側に脇本陣跡が武佐町会館となっていた。会館前に馬頭観世音碑(右写真の左)、前庭の右側に愛宕山の碑(右写真の中)があった。馬頭観音碑には武佐小の立て札があり、「中山道武佐宿 馬頭観音碑 街道を往来する馬の安全を願い伝馬組合が建てた碑」との案内があった。 牟佐神社前、東の高札場跡には「中山道武佐宿 高札場跡 おきてを書いた板をかかげたやぐらのところ」の武佐小の立て札があった。午前9時27分、牟佐神社に入ると、由緒を書いた黒い石碑があった。

牟佐神社前、東の高札場跡には「中山道武佐宿 高札場跡 おきてを書いた板をかかげたやぐらのところ」の武佐小の立て札があった。午前9時27分、牟佐神社に入ると、由緒を書いた黒い石碑があった。 牟佐神社の向いは学校のグラウンドで、運動会でもあるのであろうか、人寄りがしていた。消防団の服装をしている人達もいた。

牟佐神社の向いは学校のグラウンドで、運動会でもあるのであろうか、人寄りがしていた。消防団の服装をしている人達もいた。 西生来町に入って、右側に西福寺があり、西福寺前に地蔵堂があった。(左写真)この地蔵堂には泡子地蔵が祀られており縁起が木板に書かれている。字が細かくて読むのは諦め先へ進むと、少し先で渡る小川の脇に、「泡子延命地蔵尊御遺跡 大根不洗の川」と刻まれた石碑があった。(右下写真)そばに案内板もあった。

西生来町に入って、右側に西福寺があり、西福寺前に地蔵堂があった。(左写真)この地蔵堂には泡子地蔵が祀られており縁起が木板に書かれている。字が細かくて読むのは諦め先へ進むと、少し先で渡る小川の脇に、「泡子延命地蔵尊御遺跡 大根不洗の川」と刻まれた石碑があった。(右下写真)そばに案内板もあった。

近江八幡市西生来町から安土町西老蘇に入る。信長が築いた安土城の城跡はこの町にあるが、中山道から4kmほど北へ外れた安土山にある。西老蘇の街道左側に東光寺がある。(左写真)

近江八幡市西生来町から安土町西老蘇に入る。信長が築いた安土城の城跡はこの町にあるが、中山道から4kmほど北へ外れた安土山にある。西老蘇の街道左側に東光寺がある。(左写真) 左手に鎌若宮神社の鳥居を見て間もなく、左手に安土町立老蘇小学校がある。道路に沿って井上多喜三郎の文学碑が建てられていた。(右写真)初めて聞く名前だが文学碑を読むと、昔、小学校の教科書で読んでいそうな懐かしい詩であった。

左手に鎌若宮神社の鳥居を見て間もなく、左手に安土町立老蘇小学校がある。道路に沿って井上多喜三郎の文学碑が建てられていた。(右写真)初めて聞く名前だが文学碑を読むと、昔、小学校の教科書で読んでいそうな懐かしい詩であった。 中山道は間もなく安土町東老蘇の集落に入る。集落は中山道整備の一環であろうか、きれいに道路整備がされて、辻名などが新しく表示されていた。街道は集落の半ばで左へ45度ぐらい曲がっていく。その曲がる辺りで小川を渡るが、この川を轟川、橋を轟橋という。(左写真)とどろくほどの若の流れも落差もないが、「轟」が歌枕になっており、その歌枕に因んで付けられたようだ。新しく架け替えられた轟橋の袂に「轟地蔵」の案内板があった。

中山道は間もなく安土町東老蘇の集落に入る。集落は中山道整備の一環であろうか、きれいに道路整備がされて、辻名などが新しく表示されていた。街道は集落の半ばで左へ45度ぐらい曲がっていく。その曲がる辺りで小川を渡るが、この川を轟川、橋を轟橋という。(左写真)とどろくほどの若の流れも落差もないが、「轟」が歌枕になっており、その歌枕に因んで付けられたようだ。新しく架け替えられた轟橋の袂に「轟地蔵」の案内板があった。

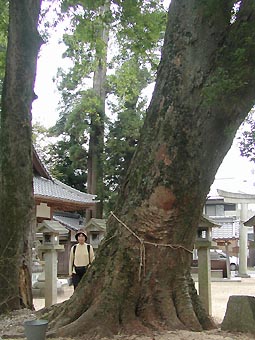

「日本の巨樹巨木林」では老蘇の森に6本のスギが巨木として挙げられている。その中でおそらく最大と思われるスギが御神木になっていた。(右写真)幹周囲4.80m、樹高30m、この「老蘇の森の巨木」としよう。

「日本の巨樹巨木林」では老蘇の森に6本のスギが巨木として挙げられている。その中でおそらく最大と思われるスギが御神木になっていた。(右写真)幹周囲4.80m、樹高30m、この「老蘇の森の巨木」としよう。 境内の一画に本居宣長の歌碑があった。(左写真)

境内の一画に本居宣長の歌碑があった。(左写真) 先ほど渡った轟橋にはかって三枚の橋石が架かっており、その橋石は奥石神社に保存されていると案内板に有ったので、女房と手分けして境内を探す。意外と広い境内で諦めかけた頃、入口近くまで戻って見つけた。そばの木を切ったおがくずで白くなっているが、立派な橋石であった。(右写真)

先ほど渡った轟橋にはかって三枚の橋石が架かっており、その橋石は奥石神社に保存されていると案内板に有ったので、女房と手分けして境内を探す。意外と広い境内で諦めかけた頃、入口近くまで戻って見つけた。そばの木を切ったおがくずで白くなっているが、立派な橋石であった。(右写真) 中山道は田んぼの中で新幹線の土堤に突き当たる。その角に「中山道 東老蘇」の新しい石標が建っていた。街道は右折してしばらく新幹線沿いに国道8号線を進む。

中山道は田んぼの中で新幹線の土堤に突き当たる。その角に「中山道 東老蘇」の新しい石標が建っていた。街道は右折してしばらく新幹線沿いに国道8号線を進む。 東からやって来た夫婦者に名水を譲って先へ進む。すぐに右手の国道8号線に出た。向い側を数人の中山道歩きのお仲間が国道をまっすぐ歩いて行ってしまった。中山道はこの先で国道を斜めに渡って、国道の南側の旧道を行く。(右写真)ここはもう近江商人発祥の地の五箇荘町である。国道8号線との緑地帯に「てんびんの里」の石柱の上に振り分け荷物のてんびんを担いだ近江商人の像がのっていた。(右写真の方形内)

東からやって来た夫婦者に名水を譲って先へ進む。すぐに右手の国道8号線に出た。向い側を数人の中山道歩きのお仲間が国道をまっすぐ歩いて行ってしまった。中山道はこの先で国道を斜めに渡って、国道の南側の旧道を行く。(右写真)ここはもう近江商人発祥の地の五箇荘町である。国道8号線との緑地帯に「てんびんの里」の石柱の上に振り分け荷物のてんびんを担いだ近江商人の像がのっていた。(右写真の方形内) 10分ほど進んだ左側に藁葺屋根の家があった。(左写真)ここはかって「ういろう」を売っていた家だという。ういろうは透頂香(とうちんこう)ともいわれ、痰の妙薬で、口臭を消すのにも効くという薬である。14世紀に元から渡来し、京都で外郎(ういろう)家と称し、江戸時代になって小田原に伝えられた。東海道の小田原宿には現在も“ういろう本舗”としてお城のような建物で現存していた。角には金毘羅大権現の常夜燈が立っていた。

10分ほど進んだ左側に藁葺屋根の家があった。(左写真)ここはかって「ういろう」を売っていた家だという。ういろうは透頂香(とうちんこう)ともいわれ、痰の妙薬で、口臭を消すのにも効くという薬である。14世紀に元から渡来し、京都で外郎(ういろう)家と称し、江戸時代になって小田原に伝えられた。東海道の小田原宿には現在も“ういろう本舗”としてお城のような建物で現存していた。角には金毘羅大権現の常夜燈が立っていた。

数分歩いた右手には田の脇に「太神宮」と刻まれた立派な石燈籠が建っていた。(左写真)「太神宮」は伊勢神宮の内宮と外宮を総称したものである。台石には「左 いせ ひの 八日市」「右 京道」と刻まれていた。

数分歩いた右手には田の脇に「太神宮」と刻まれた立派な石燈籠が建っていた。(左写真)「太神宮」は伊勢神宮の内宮と外宮を総称したものである。台石には「左 いせ ひの 八日市」「右 京道」と刻まれていた。 さらに4分歩いて右手に西沢梵鐘鋳造所がある。(右写真)玄関口にでんと釣鐘が置かれ、脇から覗くと工場らしき建物群と大小の梵鐘が五つほど見えた。幕末から3代続く釣鐘の鋳造所だという。

さらに4分歩いて右手に西沢梵鐘鋳造所がある。(右写真)玄関口にでんと釣鐘が置かれ、脇から覗くと工場らしき建物群と大小の梵鐘が五つほど見えた。幕末から3代続く釣鐘の鋳造所だという。 五箇荘町役場前に街道の松並木の名残の1本が立っていた。(左写真) 正午に5分前 で、うす曇りで明るい道に人影が絶えた。中山道はすぐ先で通りから右折して古い町を進む。

五箇荘町役場前に街道の松並木の名残の1本が立っていた。(左写真) 正午に5分前 で、うす曇りで明るい道に人影が絶えた。中山道はすぐ先で通りから右折して古い町を進む。 左手の小さな広場で地域の運動会をやっていた。通りすぎた直後、お昼で運動会が終ったのか、ぞろぞろ通りに出て来て、たちまち賑やかになった。

左手の小さな広場で地域の運動会をやっていた。通りすぎた直後、お昼で運動会が終ったのか、ぞろぞろ通りに出て来て、たちまち賑やかになった。

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |