“石灰山(金生山)と赤坂港 赤坂宿” |

また、相川橋を渡る手前に「相川の人足渡跡」の案内板があった。普通は大井川と同じように人足渡となっていたが、特別な時は木橋を架けたという。

また、相川橋を渡る手前に「相川の人足渡跡」の案内板があった。普通は大井川と同じように人足渡となっていたが、特別な時は木橋を架けたという。 相川橋を渡ると道は二つに分かれ、右手に進んで、相川の支流の継父(ままて)川を渡ると追分である。(右写真)右手に進むと中山道と東海道をつなぐ美濃路である。

相川橋を渡ると道は二つに分かれ、右手に進んで、相川の支流の継父(ままて)川を渡ると追分である。(右写真)右手に進むと中山道と東海道をつなぐ美濃路である。 角に自然石に刻んだ道標があった。文字がはっきり判読ができなかったが、多分、「是より 右東海道大垣みち 左木曾みち」と書かれているようだ。裏側に、「宝永六己丑年十月」とある。1709年、約300年前に建立されたものである。(左写真)この追分を左手の木曾街道へと進む。

角に自然石に刻んだ道標があった。文字がはっきり判読ができなかったが、多分、「是より 右東海道大垣みち 左木曾みち」と書かれているようだ。裏側に、「宝永六己丑年十月」とある。1709年、約300年前に建立されたものである。(左写真)この追分を左手の木曾街道へと進む。 これより中山道は赤坂宿に向けて東北東にほぼまっすぐに進む。この辺りはかっては青野ヶ原とよばれた原野であった。途中に辻堂や稲荷神社や「平尾御坊道」の石標などを見ながら30分ほど歩いた左側に注連飾りの張られた立派な石燈籠があり、かたわらに「史跡 中山道一里塚跡」の石標が立っていた。(右写真)ここが青野一里塚跡である。

これより中山道は赤坂宿に向けて東北東にほぼまっすぐに進む。この辺りはかっては青野ヶ原とよばれた原野であった。途中に辻堂や稲荷神社や「平尾御坊道」の石標などを見ながら30分ほど歩いた左側に注連飾りの張られた立派な石燈籠があり、かたわらに「史跡 中山道一里塚跡」の石標が立っていた。(右写真)ここが青野一里塚跡である。 5分ほど進んで、午前10時11分、街道から左へわける小道の角に、常夜燈を兼ねた道標があった。一面に「国分寺道」、もう一面に「薬師如来御寶前」と刻まれていた。(左写真)地図によると、これより300mほど北へ入った所に美濃国分寺跡がある。さらにその北側には薬師如来坐像(国重要文化財)が祀られている国分寺がある。道標はそれへ導くために建てられた。寄り道は止めて、国分寺道を入ったすぐ左にある、春日局ゆかりの教覚寺に詣でることにした。

5分ほど進んで、午前10時11分、街道から左へわける小道の角に、常夜燈を兼ねた道標があった。一面に「国分寺道」、もう一面に「薬師如来御寶前」と刻まれていた。(左写真)地図によると、これより300mほど北へ入った所に美濃国分寺跡がある。さらにその北側には薬師如来坐像(国重要文化財)が祀られている国分寺がある。道標はそれへ導くために建てられた。寄り道は止めて、国分寺道を入ったすぐ左にある、春日局ゆかりの教覚寺に詣でることにした。 その後、正成から数えて四代目の稲葉正休が大老堀田正俊に刃傷におよび、その場で斬殺され、青野稲葉家はお家断絶となった。教覚寺の外に大きな「稲葉石見守正休公碑」が建っていた。(右写真)

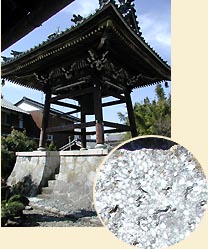

その後、正成から数えて四代目の稲葉正休が大老堀田正俊に刃傷におよび、その場で斬殺され、青野稲葉家はお家断絶となった。教覚寺の外に大きな「稲葉石見守正休公碑」が建っていた。(右写真) 教覚寺の境内に入ると鐘楼(左写真)の前に案内板があった。鐘楼の石垣に化石がついているとの案内板である。(左写真の円内)

教覚寺の境内に入ると鐘楼(左写真)の前に案内板があった。鐘楼の石垣に化石がついているとの案内板である。(左写真の円内) 青墓の町に入ると左側に「よしたけ庵跡」がある。今は西町集会所の建っているところである。その敷地の街道沿いに、玉垣の中に五輪塔がいくつか集められている。ここは「小篠竹の塚」と呼ばれ、照手姫の墓と伝わっている。これも「小栗判官と照手姫」の伝説の一つである。右側に供養するためか、身の丈2mほどの石の観音像が立っていた。頭上の天蓋が傘をさしているように見えてユーモラスである。(右写真)

青墓の町に入ると左側に「よしたけ庵跡」がある。今は西町集会所の建っているところである。その敷地の街道沿いに、玉垣の中に五輪塔がいくつか集められている。ここは「小篠竹の塚」と呼ばれ、照手姫の墓と伝わっている。これも「小栗判官と照手姫」の伝説の一つである。右側に供養するためか、身の丈2mほどの石の観音像が立っていた。頭上の天蓋が傘をさしているように見えてユーモラスである。(右写真) 街道に戻り、すぐ右手南に小道を100mほど行った青墓総合研修センターの裏手に「照手姫の水汲み井戸」の伝承地が残っている。井戸は現在材木で井桁に組み、グリーンの蓋がされていた。(左写真)

街道に戻り、すぐ右手南に小道を100mほど行った青墓総合研修センターの裏手に「照手姫の水汲み井戸」の伝承地が残っている。井戸は現在材木で井桁に組み、グリーンの蓋がされていた。(左写真) 街道に戻ってすぐ左手に長屋門があった。(右写真)最近建て直されたもののようだが、土台は古い石組みで、元々あった長屋門を改装したものであろうか。寄せ棟造りの屋根が軽快であった。

街道に戻ってすぐ左手に長屋門があった。(右写真)最近建て直されたもののようだが、土台は古い石組みで、元々あった長屋門を改装したものであろうか。寄せ棟造りの屋根が軽快であった。

地名由来の昼飯善光寺がすぐ左手にあった。(左写真)提灯で飾られてお祭りでもあるのかとみると、ポスターが貼られ(右写真)、明日から1週間、信州善光寺秘仏御本尊の一体分身如来、8年目の御開帳があるという。一日違いで御開帳には立ち会えない。その昼飯善光寺(別名如来寺)の案内板があった。

地名由来の昼飯善光寺がすぐ左手にあった。(左写真)提灯で飾られてお祭りでもあるのかとみると、ポスターが貼られ(右写真)、明日から1週間、信州善光寺秘仏御本尊の一体分身如来、8年目の御開帳があるという。一日違いで御開帳には立ち会えない。その昼飯善光寺(別名如来寺)の案内板があった。 十分ほど進むと右側の人家の裏手に小山のような昼飯大塚古墳が見えてきた。所々の軒間にみえるが、裏へ出る道がなく、通り過ぎた辺りで路地を見つけて裏へ回った。前方後円墳の後円部の方から眺めることになった。(左写真)国指定史跡というがこの方向には案内板も案内碑も何もない。前方部にはあるのであろうか。

十分ほど進むと右側の人家の裏手に小山のような昼飯大塚古墳が見えてきた。所々の軒間にみえるが、裏へ出る道がなく、通り過ぎた辺りで路地を見つけて裏へ回った。前方後円墳の後円部の方から眺めることになった。(左写真)国指定史跡というがこの方向には案内板も案内碑も何もない。前方部にはあるのであろうか。 数分歩いて左手に石灰採掘工場が見えてきた。辺りが石埃で白っぽくなっていた。背後の石灰山の金生山は先ほど通った教覚寺鐘楼の石垣を産出した山である。2億5千万年〜3億5千万年前、地殻変動によって海底が隆起、古生物の堆積で石灰岩層を形成して金生山は出来た。そのため、フズリナ・ウミユリ・巻貝・二枚貝などの化石が多数発見されている。これらの化石が「金生山化石館」に収められているという。

数分歩いて左手に石灰採掘工場が見えてきた。辺りが石埃で白っぽくなっていた。背後の石灰山の金生山は先ほど通った教覚寺鐘楼の石垣を産出した山である。2億5千万年〜3億5千万年前、地殻変動によって海底が隆起、古生物の堆積で石灰岩層を形成して金生山は出来た。そのため、フズリナ・ウミユリ・巻貝・二枚貝などの化石が多数発見されている。これらの化石が「金生山化石館」に収められているという。 石灰採掘工場を過ぎると街道は大垣市赤坂町に入った。左側に「史跡 赤坂宿御使者場跡」の石標が建つ小公園があり(右写真)、石段を登ると「兜塚」の石碑が建っていた。(左写真)

石灰採掘工場を過ぎると街道は大垣市赤坂町に入った。左側に「史跡 赤坂宿御使者場跡」の石標が建つ小公園があり(右写真)、石段を登ると「兜塚」の石碑が建っていた。(左写真) 赤坂宿に入って左側の子安神社への参道の角に「憂国の青年志士 所郁太郎生誕地」の石標が建っていた。(右写真)すぐ先の日蓮宗妙法寺前にも、左右に「史跡 所郁太郎墓」および「史跡 戸田三弥墓」と刻まれた石柱があった。(左下写真)所郁太郎および戸田三弥という人がどんな人か知らなかったが、そばの案内板で紹介されていた。

赤坂宿に入って左側の子安神社への参道の角に「憂国の青年志士 所郁太郎生誕地」の石標が建っていた。(右写真)すぐ先の日蓮宗妙法寺前にも、左右に「史跡 所郁太郎墓」および「史跡 戸田三弥墓」と刻まれた石柱があった。(左下写真)所郁太郎および戸田三弥という人がどんな人か知らなかったが、そばの案内板で紹介されていた。

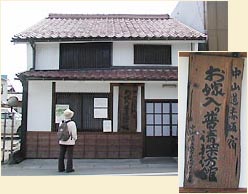

子安神社参道の向い側に「お嫁入り普請探訪館」という施設があった。(右写真)「お嫁入り普請」とは、皇女和宮降嫁の大行列が中山道を下り赤坂宿で宿泊することになって、見苦しくないようにと幕府が金を貸して街道筋の家を建て替えさせた。赤坂の人々はこれを「お嫁入り普請」と呼んだ。このときの借金は幕府の崩壊でチャラになったというから、赤坂の人達にとってはラッキー!である。

子安神社参道の向い側に「お嫁入り普請探訪館」という施設があった。(右写真)「お嫁入り普請」とは、皇女和宮降嫁の大行列が中山道を下り赤坂宿で宿泊することになって、見苦しくないようにと幕府が金を貸して街道筋の家を建て替えさせた。赤坂の人々はこれを「お嫁入り普請」と呼んだ。このときの借金は幕府の崩壊でチャラになったというから、赤坂の人達にとってはラッキー!である。 案内書にある「お茶屋屋敷跡」に道草しようと探したが通り過ぎたらしい。少し戻って南へ小道を進む。途中の人家に「淡墨桜二世」と名札の付いた桜が白っぽい花を咲かせていた。(左写真)この淡墨桜は根尾村の淡墨桜の二世なのであろう。

案内書にある「お茶屋屋敷跡」に道草しようと探したが通り過ぎたらしい。少し戻って南へ小道を進む。途中の人家に「淡墨桜二世」と名札の付いた桜が白っぽい花を咲かせていた。(左写真)この淡墨桜は根尾村の淡墨桜の二世なのであろう。 午前11時30分 街道から100mほど入った所に、お茶屋屋敷の茅葺きの門があった。(右写真)お茶屋屋敷の牡丹園は有名らしいが、今は季節ではない。

午前11時30分 街道から100mほど入った所に、お茶屋屋敷の茅葺きの門があった。(右写真)お茶屋屋敷の牡丹園は有名らしいが、今は季節ではない。 広い邸内には花の咲く色とりどりの灌木が植わっている。(左写真)広い牡丹園にまだ花はなかった。芝地には銅のうさぎがコマ取りで跳ねていた。(左写真の円内)

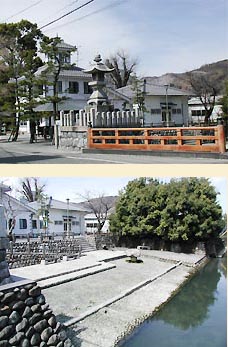

広い邸内には花の咲く色とりどりの灌木が植わっている。(左写真)広い牡丹園にまだ花はなかった。芝地には銅のうさぎがコマ取りで跳ねていた。(左写真の円内) 街道に戻って100mほど進んだ右側に榎屋旅館がある。(右写真)ここは赤坂宿の脇本陣跡である。赤坂宿では唯一の脇本陣で、飯沼家が務めていた。明治維新後一部が解体され町役場となり、母屋は榎屋旅館として現在も営業している。建物には、賊が入らぬように紙でできた天井や槍が残り、宿泊者を記載した大福帳も残っているという。

街道に戻って100mほど進んだ右側に榎屋旅館がある。(右写真)ここは赤坂宿の脇本陣跡である。赤坂宿では唯一の脇本陣で、飯沼家が務めていた。明治維新後一部が解体され町役場となり、母屋は榎屋旅館として現在も営業している。建物には、賊が入らぬように紙でできた天井や槍が残り、宿泊者を記載した大福帳も残っているという。 脇本陣の先、路地を隔てた角から、江戸時代の代表的建築として国の有形文化財建造物にも選ばれている、矢橋家の屋敷が始まる。(左写真)格子戸や桧皮を張った壁など立派な町屋である。東側の門は本陣の門が移築されたものという。

脇本陣の先、路地を隔てた角から、江戸時代の代表的建築として国の有形文化財建造物にも選ばれている、矢橋家の屋敷が始まる。(左写真)格子戸や桧皮を張った壁など立派な町屋である。東側の門は本陣の門が移築されたものという。 矢橋家の東端の四ッ辻は中山道赤坂宿の中心で、北へゆくと西国三十三所観音霊場の満願所である谷汲山華厳寺に至る谷汲巡礼街道である。江戸時代には巡礼数が急増し、年間四千人に及ぶ巡礼が往来していたという。南へ進むと伊勢神宮へ通じる養老街道の起点となっている。左の角は小公園となっており、道標を兼ねた常夜燈が建っていた。(右写真)一面に「左 たにくみ道」、もう一面に「谷汲山観音夜燈」と刻まれている。「史跡 中山道 赤坂宿」の新しい石碑も出来ていた。

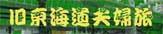

矢橋家の東端の四ッ辻は中山道赤坂宿の中心で、北へゆくと西国三十三所観音霊場の満願所である谷汲山華厳寺に至る谷汲巡礼街道である。江戸時代には巡礼数が急増し、年間四千人に及ぶ巡礼が往来していたという。南へ進むと伊勢神宮へ通じる養老街道の起点となっている。左の角は小公園となっており、道標を兼ねた常夜燈が建っていた。(右写真)一面に「左 たにくみ道」、もう一面に「谷汲山観音夜燈」と刻まれている。「史跡 中山道 赤坂宿」の新しい石碑も出来ていた。 この先の右側に赤坂本陣跡が赤坂本陣公園として整備されている。皇女和宮が降嫁された際宿泊されたのが赤坂本陣である。(左写真)公園入口には和宮の顕彰碑がある。また公園の奥には先ほど生誕地を見た「憂国の青年志士 所郁太郎」の銅像があった。

この先の右側に赤坂本陣跡が赤坂本陣公園として整備されている。皇女和宮が降嫁された際宿泊されたのが赤坂本陣である。(左写真)公園入口には和宮の顕彰碑がある。また公園の奥には先ほど生誕地を見た「憂国の青年志士 所郁太郎」の銅像があった。

続いて西濃鉄道市橋線を渡る。その手前に「赤坂本町駅跡」の石碑が建っていた。(左写真)西濃鉄道市橋線は金生山の石灰岩を積み出す貨物線である。赤坂本町駅は一時一般旅客の輸送を始めたときに旅客専用駅として開設した。しかし旅客輸送が中止されるとともに駅も廃止された。現在、西濃鉄道市橋線は時々石灰石を積んだ貨物列車が通るだけであるようだ。

続いて西濃鉄道市橋線を渡る。その手前に「赤坂本町駅跡」の石碑が建っていた。(左写真)西濃鉄道市橋線は金生山の石灰岩を積み出す貨物線である。赤坂本町駅は一時一般旅客の輸送を始めたときに旅客専用駅として開設した。しかし旅客輸送が中止されるとともに駅も廃止された。現在、西濃鉄道市橋線は時々石灰石を積んだ貨物列車が通るだけであるようだ。 擬宝珠(ぎぼし)の付いた朱色の橋を渡って、右側の人家の前に「史跡 赤坂宿御使者場跡」の石碑があった。(左写真)同じ石碑が赤坂宿の西の入口の「兜塚」の所に立っていた。「御使者場」の意味が不明であるが、宿場の東と西の入口にあるところからすると、宿場の東木戸と西木戸に当たるものであろう。

擬宝珠(ぎぼし)の付いた朱色の橋を渡って、右側の人家の前に「史跡 赤坂宿御使者場跡」の石碑があった。(左写真)同じ石碑が赤坂宿の西の入口の「兜塚」の所に立っていた。「御使者場」の意味が不明であるが、宿場の東と西の入口にあるところからすると、宿場の東木戸と西木戸に当たるものであろう。 杭瀬川の現在の本流は7分歩いた先にあった。杭瀬川は昔からホタルで有名であった。そもそもは今から300年前、初代大垣藩主の戸田氏鉄が「天の川ホタル」と命名し、保護したことに始まる。橋を渡った左側の土手に「杭瀬川の蛍」の石碑と案内板があった。(右写真)

杭瀬川の現在の本流は7分歩いた先にあった。杭瀬川は昔からホタルで有名であった。そもそもは今から300年前、初代大垣藩主の戸田氏鉄が「天の川ホタル」と命名し、保護したことに始まる。橋を渡った左側の土手に「杭瀬川の蛍」の石碑と案内板があった。(右写真)

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |