“御鮨街道と加納傘 加納宿” |

さて、話は変わって中山道である。お茶もほぼ終って季節も良くなり中山道に出かけた。JR東海道本線穂積駅を下車し、町を北へ進み糸貫川の土手に出て苗田橋を渡る。橋の袂には苗田橋のポケットパークがあり、苗をイメージしたらしいモニュメントが立っていた。(左写真)

さて、話は変わって中山道である。お茶もほぼ終って季節も良くなり中山道に出かけた。JR東海道本線穂積駅を下車し、町を北へ進み糸貫川の土手に出て苗田橋を渡る。橋の袂には苗田橋のポケットパークがあり、苗をイメージしたらしいモニュメントが立っていた。(左写真) 広い通りを東へ10分進み、天王川を渡ると生津から河渡(ごうど)宿に入る。橋の近くの道沿いに「中山道 河渡宿 日本歴史街道」の木製の標識が建っていた。(右写真)

広い通りを東へ10分進み、天王川を渡ると生津から河渡(ごうど)宿に入る。橋の近くの道沿いに「中山道 河渡宿 日本歴史街道」の木製の標識が建っていた。(右写真) 右手に杵築神社の森が見え、ひょっとして巨木が見つかるかとも思ったが、入口が分らないままに通り過ぎてしまった。宿中の左に、正面に「中山道 河渡宿」、側面に「一里塚」と刻まれた太い石柱があった。(左写真)

右手に杵築神社の森が見え、ひょっとして巨木が見つかるかとも思ったが、入口が分らないままに通り過ぎてしまった。宿中の左に、正面に「中山道 河渡宿」、側面に「一里塚」と刻まれた太い石柱があった。(左写真) 宿場が尽きてすぐに長良川の堤防に出てしまった。堤防に上がって河渡宿を振り返ってみた。何の変哲もない町並が一筋あるだけであった。(右写真)

宿場が尽きてすぐに長良川の堤防に出てしまった。堤防に上がって河渡宿を振り返ってみた。何の変哲もない町並が一筋あるだけであった。(右写真) 堤防を降りて、案内書に載っていた観音堂を探しながら長良川を渡る橋の方へ歩く。午前10時39分、観音堂は土手から少し離れたところにあった。(左写真) かっては渡し場のそばに建てられ道中の安全を祈ったものであったが、水害で壊れる度に場所が移り、昭和56年に河川が改修されて、現在地に安置されることになった。

堤防を降りて、案内書に載っていた観音堂を探しながら長良川を渡る橋の方へ歩く。午前10時39分、観音堂は土手から少し離れたところにあった。(左写真) かっては渡し場のそばに建てられ道中の安全を祈ったものであったが、水害で壊れる度に場所が移り、昭和56年に河川が改修されて、現在地に安置されることになった。

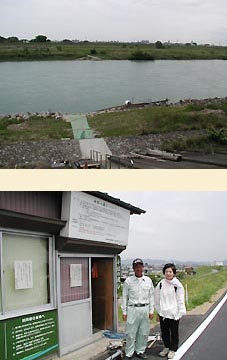

往時、長良川を渡るには河渡(または合渡)の渡しで渡った。ところでこの地を「河渡(または合渡)」と呼ぶのは、かって河上で二つに分かれ長良川がこの地で再び合流したことによるらしい。それならば「合渡」の方がふさわしい。河渡の渡しは河川改修が著しくて渡し場の場所を特定することすら難しいようだ。現在は長良川に架かる県道の河渡橋を渡るしかない。(左写真) 県道に出る緑地帯に前回の最後に出会った、中山道のサポーター山田翁の案内板に出会った。「江戸ロマン姫街道 ようこそ河渡宿へ ありがとうございます いつまでもお元気でお幸せに 河渡宿町内会 岐阜県サポーター 登録№10012 山田功」と書かれていた。

往時、長良川を渡るには河渡(または合渡)の渡しで渡った。ところでこの地を「河渡(または合渡)」と呼ぶのは、かって河上で二つに分かれ長良川がこの地で再び合流したことによるらしい。それならば「合渡」の方がふさわしい。河渡の渡しは河川改修が著しくて渡し場の場所を特定することすら難しいようだ。現在は長良川に架かる県道の河渡橋を渡るしかない。(左写真) 県道に出る緑地帯に前回の最後に出会った、中山道のサポーター山田翁の案内板に出会った。「江戸ロマン姫街道 ようこそ河渡宿へ ありがとうございます いつまでもお元気でお幸せに 河渡宿町内会 岐阜県サポーター 登録№10012 山田功」と書かれていた。 土手を約20分、長良川の支流の伊自良川に架かる寺田橋を渡り、左手にとんがり屋根の水門を見て間もなく、午前11時17分、小紅の渡しに着いた。(右写真) しかし、本日は欠航。この結果は予想していなかった。小屋のそばでおじさんが所在無さそうに器具を整備していた。水位が1mほどオーバーしているという。一昨日あたりに雨が降ったらしい。川の流れはそんなに増水しているようには見えなかった。「舟は出せないことはないのだが、かたく禁止されているので悪いね。」この渡しは現在も「県道文殊茶屋新田線」として、岐阜県が運営していて、地元に委託されているのだという。したがって渡し賃は無料である。残念であるが引返すしかなさそうだ。代わりにおじさんに一枚写真を取らせてもらう。(右下写真)

土手を約20分、長良川の支流の伊自良川に架かる寺田橋を渡り、左手にとんがり屋根の水門を見て間もなく、午前11時17分、小紅の渡しに着いた。(右写真) しかし、本日は欠航。この結果は予想していなかった。小屋のそばでおじさんが所在無さそうに器具を整備していた。水位が1mほどオーバーしているという。一昨日あたりに雨が降ったらしい。川の流れはそんなに増水しているようには見えなかった。「舟は出せないことはないのだが、かたく禁止されているので悪いね。」この渡しは現在も「県道文殊茶屋新田線」として、岐阜県が運営していて、地元に委託されているのだという。したがって渡し賃は無料である。残念であるが引返すしかなさそうだ。代わりにおじさんに一枚写真を取らせてもらう。(右下写真) 河渡橋を渡りながら上流側をみると今歩いて来た土手がたどれた。この橋から上流では伊自良川と長良川は中洲でしっかりと区切られている。(左写真) 長良川を渡るといよいよ岐阜市内に入った。

河渡橋を渡りながら上流側をみると今歩いて来た土手がたどれた。この橋から上流では伊自良川と長良川は中洲でしっかりと区切られている。(左写真) 長良川を渡るといよいよ岐阜市内に入った。

5分ほど進んで、午後0時34分、岐阜街道との追分に至る。(左写真)中山道は右折をするが、直進する道が岐阜街道である。岐阜街道は岐阜市内で中山道と交差したのち、南へ下り、笠松町から木曽川を渡って、一宮市北方町、木曽川町、一宮市、稲沢市赤池・下津を通って、起点の稲沢市井之口に至る。県道岐阜稲沢線及び名古屋一宮線の元になった街道である。

5分ほど進んで、午後0時34分、岐阜街道との追分に至る。(左写真)中山道は右折をするが、直進する道が岐阜街道である。岐阜街道は岐阜市内で中山道と交差したのち、南へ下り、笠松町から木曽川を渡って、一宮市北方町、木曽川町、一宮市、稲沢市赤池・下津を通って、起点の稲沢市井之口に至る。県道岐阜稲沢線及び名古屋一宮線の元になった街道である。 10数分歩いて県道77号線を渡り、すぐに県道92号線を渡る右手に天満神社と八幡神社が並列している。参道に御神木の夫婦イチョウが並んでいた。(右写真の右) その道路端に石の道標が立っていた。一面に「→本荘村ヲ経テ加納二至ル」、一面に「←市橋村ヲ経テ墨俣ニ至ル」と刻まれていた。(右写真の左)

10数分歩いて県道77号線を渡り、すぐに県道92号線を渡る右手に天満神社と八幡神社が並列している。参道に御神木の夫婦イチョウが並んでいた。(右写真の右) その道路端に石の道標が立っていた。一面に「→本荘村ヲ経テ加納二至ル」、一面に「←市橋村ヲ経テ墨俣ニ至ル」と刻まれていた。(右写真の左) 4分歩いて左側の秋葉神社の祠(左写真の右)の前に「中山道加納宿西番所跡」の石碑が立っていた。(左写真の左) ところで「番所」とは広辞苑によると、「江戸時代、交通の要所に設けて通行人や船舶などを見張り、徴税などを行なった所。」とあった。

4分歩いて左側の秋葉神社の祠(左写真の右)の前に「中山道加納宿西番所跡」の石碑が立っていた。(左写真の左) ところで「番所」とは広辞苑によると、「江戸時代、交通の要所に設けて通行人や船舶などを見張り、徴税などを行なった所。」とあった。 加納栄町通りを横切り左側に脇本陣跡の石碑を見て、すぐに左手に加納天満宮があった。境内に入った左側に樹木に囲まれて、傘祖彰徳碑があった。(右写真)そばに加納傘の沿革を案内した碑文があった。

加納栄町通りを横切り左側に脇本陣跡の石碑を見て、すぐに左手に加納天満宮があった。境内に入った左側に樹木に囲まれて、傘祖彰徳碑があった。(右写真)そばに加納傘の沿革を案内した碑文があった。 真新しい本殿の石段手前の左右に一本づつクスノキの巨木があった。(左写真) このクスノキを「加納宿の巨木」とする。クスノキと並んで臥せる牛の石像が一対奉納されていた。明治二十七八年役戦捷紀念の表示があった。「明治二十七八年役」とは日清戦争のことである。

真新しい本殿の石段手前の左右に一本づつクスノキの巨木があった。(左写真) このクスノキを「加納宿の巨木」とする。クスノキと並んで臥せる牛の石像が一対奉納されていた。明治二十七八年役戦捷紀念の表示があった。「明治二十七八年役」とは日清戦争のことである。

街道に戻って、左側に「中山道加納宿脇本陣跡」の石標が黒い門の家の前にあった。(左写真) 続いて「加納宿西問屋跡」の標柱には案内文があった。

街道に戻って、左側に「中山道加納宿脇本陣跡」の石標が黒い門の家の前にあった。(左写真) 続いて「加納宿西問屋跡」の標柱には案内文があった。 続いて左側に白い塀の人家の前に、「皇女和宮御仮泊所跡」の石標があった。(右写真) 石標の側面には「中山道加納宿本陣跡」とあった。玄関口に赤茶色の皇女和宮の歌碑が建てられていた。

続いて左側に白い塀の人家の前に、「皇女和宮御仮泊所跡」の石標があった。(右写真) 石標の側面には「中山道加納宿本陣跡」とあった。玄関口に赤茶色の皇女和宮の歌碑が建てられていた。 加納桜道の角には木製の「中山道加納宿 日本歴史街道」標識があった。さらに桜道を横切った左側の民家の駐車場前には、「中山道加納宿当分本陣跡」の石碑があった。(右写真) その側面には「明治天皇御小休所跡」とあった。この「当分本陣」というのは、文久三年(1863)から当分の間ということで補助的に置かれた本陣であったようだ。和宮の行列が通った時はまだ本陣ではなかったことになる。

加納桜道の角には木製の「中山道加納宿 日本歴史街道」標識があった。さらに桜道を横切った左側の民家の駐車場前には、「中山道加納宿当分本陣跡」の石碑があった。(右写真) その側面には「明治天皇御小休所跡」とあった。この「当分本陣」というのは、文久三年(1863)から当分の間ということで補助的に置かれた本陣であったようだ。和宮の行列が通った時はまだ本陣ではなかったことになる。 午後2時35分、右側に昔の旅籠の「二文字屋」があった。(右写真)二文字屋のトレードマークは左甚五郎が宿賃代わりに彫ったと伝わる欄間のウサギだというが、現在、二文字屋はウサギならぬウナギ料理で有名だという。

午後2時35分、右側に昔の旅籠の「二文字屋」があった。(右写真)二文字屋のトレードマークは左甚五郎が宿賃代わりに彫ったと伝わる欄間のウサギだというが、現在、二文字屋はウサギならぬウナギ料理で有名だという。

3分ほど進んだ右側に灰色の古い鉄筋コンクリートの建物があった。(左写真) 入口や窓のアーチ型意匠が古さを示している。ここは旧加納町役場である。建築家武田五一の設計により、大正十五年(1926)に建設され、現在は岐阜市の学校給食会が使用している。現在、文化庁に対して国の有形文化財に登録申請しているという。

3分ほど進んだ右側に灰色の古い鉄筋コンクリートの建物があった。(左写真) 入口や窓のアーチ型意匠が古さを示している。ここは旧加納町役場である。建築家武田五一の設計により、大正十五年(1926)に建設され、現在は岐阜市の学校給食会が使用している。現在、文化庁に対して国の有形文化財に登録申請しているという。 中山道に戻って、歩道橋の根元に「加納城大手門跡」の石碑が建っていたのに気がついた。(左写真)

中山道に戻って、歩道橋の根元に「加納城大手門跡」の石碑が建っていたのに気がついた。(左写真) 午後3時15分、橋を渡ってすぐに街道は右折する。(右写真) 角に「長良川ツーデーウォーク 30kmコース 主催 岐阜県ウォーキング協会・大垣歩こう会」の案内板が赤い矢印とともに立てられていた。(右写真の円内) しばらくはこの標識に導かれながら少しややこしい中山道を行く。

午後3時15分、橋を渡ってすぐに街道は右折する。(右写真) 角に「長良川ツーデーウォーク 30kmコース 主催 岐阜県ウォーキング協会・大垣歩こう会」の案内板が赤い矢印とともに立てられていた。(右写真の円内) しばらくはこの標識に導かれながら少しややこしい中山道を行く。 尾張藩が長良川で取った鮎を「なれずし」に加工し、岐阜街道から美濃路、東海道を経由して江戸幕府に献上した。そのため岐阜街道は御鮨街道と呼ばれた。この岐阜問屋で継ぎ立てをしたというから、岐阜街道もこの近くを南へ下り、この近くで中山道と交差したはずである。なお「なれずし」は広辞苑によると、「塩漬にした魚の腹に飯をつめ、または魚と飯を交互に重ね重石(オモシ)で圧し、よくなれさせた鮨。魚介類とめしなどを発酵させて、自然の酸味で食す。」とあり、大津の鮒ずしは有名である。

尾張藩が長良川で取った鮎を「なれずし」に加工し、岐阜街道から美濃路、東海道を経由して江戸幕府に献上した。そのため岐阜街道は御鮨街道と呼ばれた。この岐阜問屋で継ぎ立てをしたというから、岐阜街道もこの近くを南へ下り、この近くで中山道と交差したはずである。なお「なれずし」は広辞苑によると、「塩漬にした魚の腹に飯をつめ、または魚と飯を交互に重ね重石(オモシ)で圧し、よくなれさせた鮨。魚介類とめしなどを発酵させて、自然の酸味で食す。」とあり、大津の鮒ずしは有名である。 続いて右側に戦国時代の文書が数多く残る専福寺を見て、すぐ左側に、連子格子と黒い板壁の目立つ町屋が一軒あった。(左写真)

続いて右側に戦国時代の文書が数多く残る専福寺を見て、すぐ左側に、連子格子と黒い板壁の目立つ町屋が一軒あった。(左写真) 県道を突っ切って進むと交差点の左の駐車場角に、自然石に文字を刻んだ道標があった。(左写真)「右 岐阜 谷汲 左 左京 明治十八年八月 上可能後藤松助 六十一」とあった。御鮨街道と呼ばれた岐阜街道はここで中山道と合流し、加納大橋を渡った後に東に進む中山道と分かれて南へ下っているようだ。

県道を突っ切って進むと交差点の左の駐車場角に、自然石に文字を刻んだ道標があった。(左写真)「右 岐阜 谷汲 左 左京 明治十八年八月 上可能後藤松助 六十一」とあった。御鮨街道と呼ばれた岐阜街道はここで中山道と合流し、加納大橋を渡った後に東に進む中山道と分かれて南へ下っているようだ。 新荒田川に架かる加納大橋を渡ると、右側に加納八幡神社があった。 境内に入って県道181号岐阜那加線側に出た所が神社の正面で、巨木が2本ある。「日本の巨樹・巨木林」によると、「八幡神社のクスノキ」と「八幡神社のイチョウ」である。いずれも岐阜市の特定保存樹木となっている。イチョウの方は傷みが激しいので、「八幡神社のクスノキ」を2本目の「加納宿の巨木」としよう。幹周囲3.4m、樹高22m、枝張13m。(右写真)

新荒田川に架かる加納大橋を渡ると、右側に加納八幡神社があった。 境内に入って県道181号岐阜那加線側に出た所が神社の正面で、巨木が2本ある。「日本の巨樹・巨木林」によると、「八幡神社のクスノキ」と「八幡神社のイチョウ」である。いずれも岐阜市の特定保存樹木となっている。イチョウの方は傷みが激しいので、「八幡神社のクスノキ」を2本目の「加納宿の巨木」としよう。幹周囲3.4m、樹高22m、枝張13m。(右写真) この後、中山道は岐阜街道と分かれて県道181号岐阜那加線を東へ進む。名鉄名古屋本線の踏切を渡る手前の茶所薬局の角を右折して、すぐ右に「鏡岩の碑」がある。(左写真)

この後、中山道は岐阜街道と分かれて県道181号岐阜那加線を東へ進む。名鉄名古屋本線の踏切を渡る手前の茶所薬局の角を右折して、すぐ右に「鏡岩の碑」がある。(左写真) 1kmほど西へ進むと右側から伊勢道が合流してくる。その三角地に延命地蔵堂と道標があった。(右写真) 道標には線刻の指型の方向指示とともに、「伊勢 名古屋 ちかみち 笠松江 凡一里」、「西京道 加納宿迄 凡八丁」、「木曽路 せき 上有知 郡上 道」、「明治九年一月建之 遠藤平左ヱ門」の文字が読めた。

1kmほど西へ進むと右側から伊勢道が合流してくる。その三角地に延命地蔵堂と道標があった。(右写真) 道標には線刻の指型の方向指示とともに、「伊勢 名古屋 ちかみち 笠松江 凡一里」、「西京道 加納宿迄 凡八丁」、「木曽路 せき 上有知 郡上 道」、「明治九年一月建之 遠藤平左ヱ門」の文字が読めた。 200mほど進んだ道の両側に「細畑の一里塚」があった。(左写真の左右) 植わっている木はやはりエノキであろうか。

200mほど進んだ道の両側に「細畑の一里塚」があった。(左写真の左右) 植わっている木はやはりエノキであろうか。

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |