“犬山城と芭蕉縁の坂井邸 鵜沼宿” |

前回の帰りと逆をたどって、JR岐阜駅から名鉄新岐阜駅まで岐阜の繁華街を歩き、名鉄各務原線に乗って二駅目が細畑駅である。高架の駅から降りて広い国道156号線を南へ150mで、午前9時32分、国道を渡る細い中山道に戻る。振り返ると前回最後となった国道の向い側に黒い板壁の木造倉庫群が並んでいたのがみえた。(左写真) 前回は細畑駅を探すのに気を取られ気付かなかった。中山道は東へ進む。右側には境川が並行して流れている。町場の汚れた川である。間もなく広い道を渡って細畑から岐阜市切通に入る。

前回の帰りと逆をたどって、JR岐阜駅から名鉄新岐阜駅まで岐阜の繁華街を歩き、名鉄各務原線に乗って二駅目が細畑駅である。高架の駅から降りて広い国道156号線を南へ150mで、午前9時32分、国道を渡る細い中山道に戻る。振り返ると前回最後となった国道の向い側に黒い板壁の木造倉庫群が並んでいたのがみえた。(左写真) 前回は細畑駅を探すのに気を取られ気付かなかった。中山道は東へ進む。右側には境川が並行して流れている。町場の汚れた川である。間もなく広い道を渡って細畑から岐阜市切通に入る。 300mほど歩いた左側に伊豆神社があった。(右写真) 御祭神は大山祇神(おおやまつみのかみ)の娘の石長姫命(いわながひめのみこと)。この神社はこれより1kmほど東に鎮座する天手力雄命(あめのたぢからをのかみ)を諌めるために置かれたという。

300mほど歩いた左側に伊豆神社があった。(右写真) 御祭神は大山祇神(おおやまつみのかみ)の娘の石長姫命(いわながひめのみこと)。この神社はこれより1kmほど東に鎮座する天手力雄命(あめのたぢからをのかみ)を諌めるために置かれたという。 降臨された瓊瓊杵尊は大山祇神の娘の木花之開耶姫(このはなのさくやひめ)に求婚するが、その折、木花之開耶姫の姉の石長姫命を添えて奉ったが、その醜さゆえに帰されたという。そんな石長姫命がにらみを利かせていれば、いかに荒ぶる神であっても大人しくなりそうである。

降臨された瓊瓊杵尊は大山祇神の娘の木花之開耶姫(このはなのさくやひめ)に求婚するが、その折、木花之開耶姫の姉の石長姫命を添えて奉ったが、その醜さゆえに帰されたという。そんな石長姫命がにらみを利かせていれば、いかに荒ぶる神であっても大人しくなりそうである。 伊豆神社の右隣に馬頭観音の祠があった。(左写真) 祠の添って道標が立っていた。かなり風化が激しくて、「左 京ミち」は何とか読めるが、「右 ・・・」がもう読めなくなっている。

伊豆神社の右隣に馬頭観音の祠があった。(左写真) 祠の添って道標が立っていた。かなり風化が激しくて、「左 京ミち」は何とか読めるが、「右 ・・・」がもう読めなくなっている。 切通の通りは何やら懐かしさを感じる町並が続いている。(右写真) 左手に岐阜信用金庫の前に「切通」の案内板があった。(左写真)

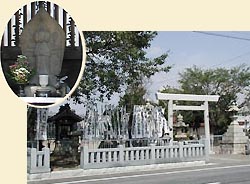

切通の通りは何やら懐かしさを感じる町並が続いている。(右写真) 左手に岐阜信用金庫の前に「切通」の案内板があった。(左写真) まもなく正面に鳥居が見えて、500m先の手力雄神社の参道が始まる(右写真)が、中山道はここを左へ折れて進む。鳥居の足元の角にやや傾いた石標が立っていた。(右写真の円内) 正面に「左 木曽路」、裏側に「左 東京 善光寺」とあった。どういう形で立っていたのか想像してみたが、両方の文字を生かす石標の立て方は思いつかなかった。

まもなく正面に鳥居が見えて、500m先の手力雄神社の参道が始まる(右写真)が、中山道はここを左へ折れて進む。鳥居の足元の角にやや傾いた石標が立っていた。(右写真の円内) 正面に「左 木曽路」、裏側に「左 東京 善光寺」とあった。どういう形で立っていたのか想像してみたが、両方の文字を生かす石標の立て方は思いつかなかった。 午前10時12分、10分ほど歩いた左側に「ギャラリ長森」という民家の表を改造したギャラリーがあった。(左写真) 店に入ると「志津野克己写真展」をやっていた。第18回とあったから素人としてもかなりのベテランである。ひたすら花を取り続けた人らしく、花を撮るに色んな技術が使われている。アップの花と遠景の花を二重写ししたり特殊レンズを使ったテクニックを見せたりと、面白い写真が並んでいた。ギャラリーにいた人に声をかけると御本人であった。帰りに写真を撮らせていただいた。

午前10時12分、10分ほど歩いた左側に「ギャラリ長森」という民家の表を改造したギャラリーがあった。(左写真) 店に入ると「志津野克己写真展」をやっていた。第18回とあったから素人としてもかなりのベテランである。ひたすら花を取り続けた人らしく、花を撮るに色んな技術が使われている。アップの花と遠景の花を二重写ししたり特殊レンズを使ったテクニックを見せたりと、面白い写真が並んでいた。ギャラリーにいた人に声をかけると御本人であった。帰りに写真を撮らせていただいた。 そんなことをポスターを見ながら女房と話していた。その家に自転車で戻ってきた女性が我々を追っかけてきて、「ご興味がおありかと思って」といい、チラシをくれた。「旅をしている者で、参加は出来ませんが記念にいただきます」と言って受け取った。「旅をしている者で」というフレーズを一度は使ってみたかった。

そんなことをポスターを見ながら女房と話していた。その家に自転車で戻ってきた女性が我々を追っかけてきて、「ご興味がおありかと思って」といい、チラシをくれた。「旅をしている者で、参加は出来ませんが記念にいただきます」と言って受け取った。「旅をしている者で」というフレーズを一度は使ってみたかった。 すぐに境川を渡る。桜並木の土手には彼岸花の赤が目を引いた。(右写真) 桜の季節にはさぞかし華やかな川縁となるであろう。境川には沢山の真鯉が泳いでいた。この鯉は10年前から岐阜東ロータリークラブが毎年稚ゴイの放流を続けているものだという。

すぐに境川を渡る。桜並木の土手には彼岸花の赤が目を引いた。(右写真) 桜の季節にはさぞかし華やかな川縁となるであろう。境川には沢山の真鯉が泳いでいた。この鯉は10年前から岐阜東ロータリークラブが毎年稚ゴイの放流を続けているものだという。 午前10時48分、街道は変則四叉路に至る。まっすぐの道、右斜めの道なりの道、右折の道。中山道は右折する。100mほど南へ進んで左折し、100m行って先ほどの道なりの道と合流する。左折した角の医院の前(右写真)に、「右 京みち」「左 木曽みち」と刻まれた石標があった。(右写真円内)

午前10時48分、街道は変則四叉路に至る。まっすぐの道、右斜めの道なりの道、右折の道。中山道は右折する。100mほど南へ進んで左折し、100m行って先ほどの道なりの道と合流する。左折した角の医院の前(右写真)に、「右 京みち」「左 木曽みち」と刻まれた石標があった。(右写真円内) さらに道なりの道と合流する鋭角の角には新加納立場の案内板と「新加納一里塚跡」の標柱が並んで立っていた。(左写真)加納宿から次の鵜沼宿までは16.8kmある。宿場間の距離が長いので、この新加納立場は「間の宿」の役割を果たしていた。

さらに道なりの道と合流する鋭角の角には新加納立場の案内板と「新加納一里塚跡」の標柱が並んで立っていた。(左写真)加納宿から次の鵜沼宿までは16.8kmある。宿場間の距離が長いので、この新加納立場は「間の宿」の役割を果たしていた。

午前11時23分、各務原の市街地の通りに出て新境川に掛かる那加橋を渡る。(左写真) 歩道には「なか21モール」の文字および図案化されたトンボのマークのタイルと、人が空を飛ぼうと試行した飛行モデルの絵が所々にはめ込まれていた。(左写真の左下) 各務原市街地のすぐ南側には航空自衛隊岐阜基地があり、各務原航空宇宙博物館があるという。このタイルはそれを意識したものである。「モール」は遊歩道のことである。

午前11時23分、各務原の市街地の通りに出て新境川に掛かる那加橋を渡る。(左写真) 歩道には「なか21モール」の文字および図案化されたトンボのマークのタイルと、人が空を飛ぼうと試行した飛行モデルの絵が所々にはめ込まれていた。(左写真の左下) 各務原市街地のすぐ南側には航空自衛隊岐阜基地があり、各務原航空宇宙博物館があるという。このタイルはそれを意識したものである。「モール」は遊歩道のことである。 市民公園の一郭が終わり、道路を渡った左角の駐車場にナッシーと名付けられた張子の恐竜がいた。(左写真) 台車に「シートベルト着用日本一 今すぐシートベルトを」と書かれていた。ここは警察だった。

市民公園の一郭が終わり、道路を渡った左角の駐車場にナッシーと名付けられた張子の恐竜がいた。(左写真) 台車に「シートベルト着用日本一 今すぐシートベルトを」と書かれていた。ここは警察だった。 午前11時40分、少し早いが昼食にする。ガストというファミリーレストランに入る。ファミリー向けのレストランであった。熟年夫婦は要領が分らずにいると、水や橋などは自分で取って来るのだと説明をしてくれる。隣のボックスでは大学生らしい男女が講義ノートのようなものを出して情報交換をしていた。

午前11時40分、少し早いが昼食にする。ガストというファミリーレストランに入る。ファミリー向けのレストランであった。熟年夫婦は要領が分らずにいると、水や橋などは自分で取って来るのだと説明をしてくれる。隣のボックスでは大学生らしい男女が講義ノートのようなものを出して情報交換をしていた。 市街地を抜けた蘇原六軒町に入り、午後0時30分、左手に神明神社があった。(左写真) 神明神社の前に馬頭観世音菩薩の祠があった。(左写真円内) 周りに沢山の幟が立て回されていた。さらにその隣には山神の碑が立っていた。

市街地を抜けた蘇原六軒町に入り、午後0時30分、左手に神明神社があった。(左写真) 神明神社の前に馬頭観世音菩薩の祠があった。(左写真円内) 周りに沢山の幟が立て回されていた。さらにその隣には山神の碑が立っていた。

午後1時23分、次の鵜沼三ツ池町の街道北側に三ツ池神明神社があった。本殿右側に空地があり、拝殿の礎石があった。(左写真) その拝殿も伊勢湾台風で樹木が倒れ倒壊してしまった。旧東海道を歩いたとき、各地に伊勢湾台風の傷跡として語り継がれている事柄が残っていた。伊勢湾台風は今でも戦後最大の台風であった。

午後1時23分、次の鵜沼三ツ池町の街道北側に三ツ池神明神社があった。本殿右側に空地があり、拝殿の礎石があった。(左写真) その拝殿も伊勢湾台風で樹木が倒れ倒壊してしまった。旧東海道を歩いたとき、各地に伊勢湾台風の傷跡として語り継がれている事柄が残っていた。伊勢湾台風は今でも戦後最大の台風であった。

国道は右へ別れて、中山道は細くなって直進し、14分ほど歩いた左側に村社津島神社があった。境内で一休みする。拝殿そばに、鉄柵で囲われて背の高いヒノキの巨木があった。(左写真) この津島神社のヒノキを「鵜沼宿の巨木」とする。ここでゆっくりと休憩をとった。

国道は右へ別れて、中山道は細くなって直進し、14分ほど歩いた左側に村社津島神社があった。境内で一休みする。拝殿そばに、鉄柵で囲われて背の高いヒノキの巨木があった。(左写真) この津島神社のヒノキを「鵜沼宿の巨木」とする。ここでゆっくりと休憩をとった。

鵜沼西町入り信号のある四つ角に中山道鵜沼宿の石碑があり、周りを整備中であった。鵜沼西町公民館の前には「中山道 鵜沼宿 日本歴史街道」の木製の標識がある。

鵜沼西町入り信号のある四つ角に中山道鵜沼宿の石碑があり、周りを整備中であった。鵜沼西町公民館の前には「中山道 鵜沼宿 日本歴史街道」の木製の標識がある。 鵜沼宿の往還を5分歩いた左側、二宮神社鳥居の右側に白壁の塀をバックに三基の碑が立つ芭蕉塚がある。(右写真)この辺りが脇本陣坂井邸のあった所である。

鵜沼宿の往還を5分歩いた左側、二宮神社鳥居の右側に白壁の塀をバックに三基の碑が立つ芭蕉塚がある。(右写真)この辺りが脇本陣坂井邸のあった所である。 宿場として、西町と東町が正式に中山道鵜沼宿として決定されたのが、慶安四年(1651年)で中山道六九次中江戸から五三番目の宿場で約100里30町(396km)です。太田宿から木曽谷最後の山路「うとう峠」の難所を越えて2里9町(約9km)、加納宿まで広大な「各務野」を越え、会の宿(立場)の新加納を経て四里七町(約17km)です。

宿場として、西町と東町が正式に中山道鵜沼宿として決定されたのが、慶安四年(1651年)で中山道六九次中江戸から五三番目の宿場で約100里30町(396km)です。太田宿から木曽谷最後の山路「うとう峠」の難所を越えて2里9町(約9km)、加納宿まで広大な「各務野」を越え、会の宿(立場)の新加納を経て四里七町(約17km)です。 まもなく大安寺川に架かる「板橋」という橋を渡る。江戸時代は板橋だったのだろうが、今は普通の橋で、新しく作られた木造の燈籠と欄干が往時を偲ばせる。(右写真) 橋の袂の石標には「太田町へ二里八丁」とあった。

まもなく大安寺川に架かる「板橋」という橋を渡る。江戸時代は板橋だったのだろうが、今は普通の橋で、新しく作られた木造の燈籠と欄干が往時を偲ばせる。(右写真) 橋の袂の石標には「太田町へ二里八丁」とあった。 橋を渡った左側に、ここも芭蕉塚と同様の白壁の塀をバックに、英泉の「木曽街道 鵜沼ノ駅従犬山遠望」の版画を刻んだ石碑が建っていた。(左写真) 犬山城を聳えさせた思い切ったデフォルメが楽しい。(左写真の右)

橋を渡った左側に、ここも芭蕉塚と同様の白壁の塀をバックに、英泉の「木曽街道 鵜沼ノ駅従犬山遠望」の版画を刻んだ石碑が建っていた。(左写真) 犬山城を聳えさせた思い切ったデフォルメが楽しい。(左写真の右) 左側に見える坂道は赤坂神社の参道である。(左写真) 参道右側の茶色の石燈籠には「寳暦六丙子歳三■」とあった。 1756年で250年前のものである。

左側に見える坂道は赤坂神社の参道である。(左写真) 参道右側の茶色の石燈籠には「寳暦六丙子歳三■」とあった。 1756年で250年前のものである。 まもなく住宅地の十字路に出る。その三角地に地蔵尊の祠があった。(右写真) これより中山道は左折して “うとう峠” へ向かう。午後3時43分、街道歩きは今日はここまでとする。この後、まっすぐに細い道を進み、国道21号線を渡って、JR高山本線鵜沼駅から帰途につく。終わりがけになってぱらぱらと雨が降り一時傘を出したりした。

まもなく住宅地の十字路に出る。その三角地に地蔵尊の祠があった。(右写真) これより中山道は左折して “うとう峠” へ向かう。午後3時43分、街道歩きは今日はここまでとする。この後、まっすぐに細い道を進み、国道21号線を渡って、JR高山本線鵜沼駅から帰途につく。終わりがけになってぱらぱらと雨が降り一時傘を出したりした。

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |