思わぬ道草をしてしまった。目的は犬山城である。県道27号線に出て南へ。JRと名鉄の踏切を渡り400mほどで木曽川河畔に出る。犬山橋の手前を右折して川に沿って少し進む。すでの対岸に犬山城が見えている。写真にあった常夜燈を建物の向こう側に見つけて前景に常夜燈、川の向こうに犬山城を入れて写真に取った。(右写真) 常夜燈の周りの雑木が大きくなって、なかなかいい構図にならなかった。

思わぬ道草をしてしまった。目的は犬山城である。県道27号線に出て南へ。JRと名鉄の踏切を渡り400mほどで木曽川河畔に出る。犬山橋の手前を右折して川に沿って少し進む。すでの対岸に犬山城が見えている。写真にあった常夜燈を建物の向こう側に見つけて前景に常夜燈、川の向こうに犬山城を入れて写真に取った。(右写真) 常夜燈の周りの雑木が大きくなって、なかなかいい構図にならなかった。

木曽川岸から県道27号線を取って返し、国道21号線との交差点から東へ20mほどずれた細い坂道を北へ登る。午前10時45分、100mも行かないうちに前回の最後に見たお地蔵さんの辻に出た。(左写真) ウォーキングのイベントでもあるのか、親子ずれの家族が三々五々辻を横切り東へ向かって行く。我々はそれに逆らって、中山道を北へ向かう。

木曽川岸から県道27号線を取って返し、国道21号線との交差点から東へ20mほどずれた細い坂道を北へ登る。午前10時45分、100mも行かないうちに前回の最後に見たお地蔵さんの辻に出た。(左写真) ウォーキングのイベントでもあるのか、親子ずれの家族が三々五々辻を横切り東へ向かって行く。我々はそれに逆らって、中山道を北へ向かう。 坂道は突き当って合戸(かっこ)池に至る。左側に池を見ながら進む。コスモスが咲いていた。(左写真)

坂道は突き当って合戸(かっこ)池に至る。左側に池を見ながら進む。コスモスが咲いていた。(左写真) やがて「日本ライン うぬまの森」と命名された森林公園に至る。児童図書館の「もりの本やさん」の側のトイレを借りて、峠を前に体調を調えた。(右写真) 女房を待つ間に近くに次のような案内板を見つけた。

やがて「日本ライン うぬまの森」と命名された森林公園に至る。児童図書館の「もりの本やさん」の側のトイレを借りて、峠を前に体調を調えた。(右写真) 女房を待つ間に近くに次のような案内板を見つけた。 中山道は公園内の石畳の道をまっすぐに進む。少し登った左側に「市指定史跡 旧中山道うとう峠一里塚」の標柱が立ち、案内板があった。(右写真) 林の中で少し小高くは見えるが、一里塚の形がは確認できなかった。

中山道は公園内の石畳の道をまっすぐに進む。少し登った左側に「市指定史跡 旧中山道うとう峠一里塚」の標柱が立ち、案内板があった。(右写真) 林の中で少し小高くは見えるが、一里塚の形がは確認できなかった。 これだけの山道を通るのは久しぶりである。もちろん中山道では始めてである。(左写真) 東海道では箱根峠、さった峠、宇津谷峠、中山峠、鈴鹿峠などで山道があった。

これだけの山道を通るのは久しぶりである。もちろん中山道では始めてである。(左写真) 東海道では箱根峠、さった峠、宇津谷峠、中山峠、鈴鹿峠などで山道があった。 うとう峠の頂上は意識しないうちに越えていた。案内書によれば頂上少し手前に、上部に地蔵を浮き彫りにし、「小田原宿喜右衛門菩薩 鵜沼へ十六丁 太田へ三里甘丁」と刻んだ石碑があったというが、それにも気付かずに峠を越えてしまった。この石碑はこの峠で盗賊に殺害された小田原宿の喜右衛門のために鵜沼の村役人が建立したものという。ちょっと案内標識があれば見逃さなかったけどなあ。

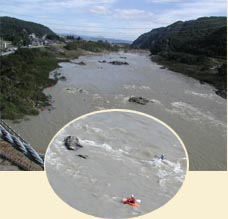

うとう峠の頂上は意識しないうちに越えていた。案内書によれば頂上少し手前に、上部に地蔵を浮き彫りにし、「小田原宿喜右衛門菩薩 鵜沼へ十六丁 太田へ三里甘丁」と刻んだ石碑があったというが、それにも気付かずに峠を越えてしまった。この石碑はこの峠で盗賊に殺害された小田原宿の喜右衛門のために鵜沼の村役人が建立したものという。ちょっと案内標識があれば見逃さなかったけどなあ。 午前11時34分、うとう峠の最後に水路トンネルを抜けた。(左写真) 丸型の部分はJR高山線、角型の部分は国道21号線を潜っている。階段を登って木曽川河畔の国道に出た。木曽川は泥色の上薬のような濁流が流れている。かなり高いところまで草木の屑が引っかかり、水がそこまできていたことを示していた。

午前11時34分、うとう峠の最後に水路トンネルを抜けた。(左写真) 丸型の部分はJR高山線、角型の部分は国道21号線を潜っている。階段を登って木曽川河畔の国道に出た。木曽川は泥色の上薬のような濁流が流れている。かなり高いところまで草木の屑が引っかかり、水がそこまできていたことを示していた。 国道21号線を800mほど進んで、左から岩山がせり出した直下に、岩屋観音堂への急な石段が付いている。岩屋観音堂は岩山にへばり付くようにあった。(右写真) 中山道の旅人がこの難所を安全に通行出来るように祀られているという。

国道21号線を800mほど進んで、左から岩山がせり出した直下に、岩屋観音堂への急な石段が付いている。岩屋観音堂は岩山にへばり付くようにあった。(右写真) 中山道の旅人がこの難所を安全に通行出来るように祀られているという。 岩屋観音堂の参道に、石碑類が玉垣のように並んでいた。(左写真) 刻まれた文字を読むと、「岩窟觀世音」「太田宿 林観兵ヱ」「京都 金百疋 東洞院三条下 白木屋文右ヱ門 近江屋好兵衛」「金二百疋 彦根■■」「金百疋 鵜沼宿 問屋庄屋■本陣 野口貞■■」など、中山道の沿道の各地から寄進を受けていることが判る。「疋」は「銭を数える語。古くは鳥目一〇文を一疋とし、後に二五文を一疋とした。(広辞苑)」

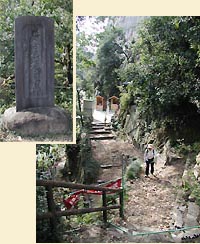

岩屋観音堂の参道に、石碑類が玉垣のように並んでいた。(左写真) 刻まれた文字を読むと、「岩窟觀世音」「太田宿 林観兵ヱ」「京都 金百疋 東洞院三条下 白木屋文右ヱ門 近江屋好兵衛」「金二百疋 彦根■■」「金百疋 鵜沼宿 問屋庄屋■本陣 野口貞■■」など、中山道の沿道の各地から寄進を受けていることが判る。「疋」は「銭を数える語。古くは鳥目一〇文を一疋とし、後に二五文を一疋とした。(広辞苑)」 この先の中山道は岩山を削って造った棚状の道が東へ続いている。(右写真) 往時の中山道はこんな雰囲気だったんだろうと思う。少し登った踊り場のような位置に「巖屋坂の碑」と刻まれた大きな板碑があった。(右写真の左上) この坂は「観音坂」と呼ばれているが、別名「岩屋坂」とも呼ばれていたのであろう。

この先の中山道は岩山を削って造った棚状の道が東へ続いている。(右写真) 往時の中山道はこんな雰囲気だったんだろうと思う。少し登った踊り場のような位置に「巖屋坂の碑」と刻まれた大きな板碑があった。(右写真の左上) この坂は「観音坂」と呼ばれているが、別名「岩屋坂」とも呼ばれていたのであろう。 案内書によれば、ほぼ垂直に近い岩山の下では、しばらく前までは落石の危険があって、立入禁止になっていたようだ。今は岩壁に落石防止のネットなどを張り、補修も終って安全なようだ。川側にはかってあった高さ50cmほどの柵が少し残っているが、今は鉄柵に人の背丈ほどしっかりとしたネットが張られ、完璧に安全が図られている。

案内書によれば、ほぼ垂直に近い岩山の下では、しばらく前までは落石の危険があって、立入禁止になっていたようだ。今は岩壁に落石防止のネットなどを張り、補修も終って安全なようだ。川側にはかってあった高さ50cmほどの柵が少し残っているが、今は鉄柵に人の背丈ほどしっかりとしたネットが張られ、完璧に安全が図られている。 国道21号線に降りて歩道を5分ほど歩くと、前方に土手と勝山陸閘(りくこう)が見えてきた。(右写真)

国道21号線に降りて歩道を5分ほど歩くと、前方に土手と勝山陸閘(りくこう)が見えてきた。(右写真) この後コースを土手の上に取った。土手の上は茶色の舗装がされて、右に木曽川、左に国道21号線、その向こうに集落が続いている。

この後コースを土手の上に取った。土手の上は茶色の舗装がされて、右に木曽川、左に国道21号線、その向こうに集落が続いている。 土手に点々とある三角屋根は水門になっているのであろう。また水門の周りには幾本も、「日本ライン ロマンチック街道」と書かれた幟が立っていた。(右写真) この堤防上の遊歩道を、ドイツのライン川沿いのロマンチック街道にちなんで、そう命名したらしい。遊歩道の全長は3.5kmあるという。

土手に点々とある三角屋根は水門になっているのであろう。また水門の周りには幾本も、「日本ライン ロマンチック街道」と書かれた幟が立っていた。(右写真) この堤防上の遊歩道を、ドイツのライン川沿いのロマンチック街道にちなんで、そう命名したらしい。遊歩道の全長は3.5kmあるという。 案内書に、「右江戸善光寺 左せきかじた」と刻まれた道標が残っているとあったので、途中で国道へ降りて道標を探しながら歩いたが、見逃してしまったようで、そのうちに木曽川に向いた緩斜面に墓地が広がるところへ出てしまった。お寺は墓地より高いところにあるようだ。堤防の無い時代には何年かに一回は墓地が木曽川の濁流に洗われたのかもしれない。墓地の側の壊れそうな祠の中に、2体の石の地蔵像が祀られていた。(左写真) 石像には元禄八年(1695)とか、文化十四年(1817)の年号が読めた。後日調べたら、そこのお寺の名前を付けて、「宝積寺の石仏」と呼ばれているようだ。

案内書に、「右江戸善光寺 左せきかじた」と刻まれた道標が残っているとあったので、途中で国道へ降りて道標を探しながら歩いたが、見逃してしまったようで、そのうちに木曽川に向いた緩斜面に墓地が広がるところへ出てしまった。お寺は墓地より高いところにあるようだ。堤防の無い時代には何年かに一回は墓地が木曽川の濁流に洗われたのかもしれない。墓地の側の壊れそうな祠の中に、2体の石の地蔵像が祀られていた。(左写真) 石像には元禄八年(1695)とか、文化十四年(1817)の年号が読めた。後日調べたら、そこのお寺の名前を付けて、「宝積寺の石仏」と呼ばれているようだ。 少し進んで、午後0時30分、土手上に行幸巖の碑が見えてきた。(右写真) 今は土手上の一点に過ぎないが、土手が出来る前は小高い岩の上で、木曽川の絶景が見渡せたのであろう。

少し進んで、午後0時30分、土手上に行幸巖の碑が見えてきた。(右写真) 今は土手上の一点に過ぎないが、土手が出来る前は小高い岩の上で、木曽川の絶景が見渡せたのであろう。 昭和五年八月二十五日 李王殿下同妃殿下

昭和五年八月二十五日 李王殿下同妃殿下 昼食後はパジェロの工場を左に見てから、坂祝町池端で国道から分かれて右折し、もう一度木曽川の土手に出た。ところが川には水が無く荒れ地になっている。実は対岸の一色という集落が島のようになっていて、木曽川は一色のさらに向こうを蛇行して流れている。どういう訳でここに水が流れなくなっているのかはわからない。水の出るときはここも川になってしまいそうである。ということは遊水地として残されているのかも知れない。

昼食後はパジェロの工場を左に見てから、坂祝町池端で国道から分かれて右折し、もう一度木曽川の土手に出た。ところが川には水が無く荒れ地になっている。実は対岸の一色という集落が島のようになっていて、木曽川は一色のさらに向こうを蛇行して流れている。どういう訳でここに水が流れなくなっているのかはわからない。水の出るときはここも川になってしまいそうである。ということは遊水地として残されているのかも知れない。 加茂川の橋を渡った先、土手上に兼松嘯風の句碑があった。(右写真) 刻まれた句は残念ながらもう一歩のところで解読出来なかった。

加茂川の橋を渡った先、土手上に兼松嘯風の句碑があった。(右写真) 刻まれた句は残念ながらもう一歩のところで解読出来なかった。 左手土手下に深田神社を見ながら進み、国道41号線が木曽川を渡る中濃大橋の手前で、土手から下った所の虚空蔵堂裏にムクノキの巨木がある。(左写真) このムクノキは坪内逍遥ゆかりのムクノキといわれている。大正八年の記念写真が案内板に載っていた。80余年前と今で変らないのはムクノキだけである。いや少し太くなって変ったか。とにかく3m以上は問題なくクリアしているから、これを「太田宿の巨木」とする。

左手土手下に深田神社を見ながら進み、国道41号線が木曽川を渡る中濃大橋の手前で、土手から下った所の虚空蔵堂裏にムクノキの巨木がある。(左写真) このムクノキは坪内逍遥ゆかりのムクノキといわれている。大正八年の記念写真が案内板に載っていた。80余年前と今で変らないのはムクノキだけである。いや少し太くなって変ったか。とにかく3m以上は問題なくクリアしているから、これを「太田宿の巨木」とする。 虚空蔵堂の前には、一面に「大井戸の渡し跡付近」、もう一面に「承久の変・木曽川古戦場跡付近」と書いた標柱が立っていた。(右写真)

虚空蔵堂の前には、一面に「大井戸の渡し跡付近」、もう一面に「承久の変・木曽川古戦場跡付近」と書いた標柱が立っていた。(右写真) 午後2時04分、国道を潜ってすぐにマンションの角を左折する。マンションの名前は「カーザ桝形」という。つまりこの角は太田宿の枡形である。(左写真)

午後2時04分、国道を潜ってすぐにマンションの角を左折する。マンションの名前は「カーザ桝形」という。つまりこの角は太田宿の枡形である。(左写真) 100m進んで右折するが、その突き当たった店の前に、三面に「左 西京伊勢 右 関上有知」、「名古屋市塩町四丁目 伊藤萬蔵」、「明治二十五年六月建之」と刻まれた石標があった。(右写真) この道標は太田小学校の庭に移されているとあったが、本来あったこの場所にいつ戻されたのであろう。隣りに高札場跡の案内板があった。

100m進んで右折するが、その突き当たった店の前に、三面に「左 西京伊勢 右 関上有知」、「名古屋市塩町四丁目 伊藤萬蔵」、「明治二十五年六月建之」と刻まれた石標があった。(右写真) この道標は太田小学校の庭に移されているとあったが、本来あったこの場所にいつ戻されたのであろう。隣りに高札場跡の案内板があった。 太田宿の往還を進むと古い町屋が多く残っている。最初に左側に「亀谷酒店」がある。(左写真) 間口はそれほど広くはないが、卯建(うだつ)が上がった店で、表に縁台が置かれ休憩所にもなっていた。一休みして、女房が今日のこの時にここに居た証明のため、家宛てに葉書を書いて、そばのレトロなポストに入れた。宿場ごとに葉書を出すルールは中山道になってから始めた。

太田宿の往還を進むと古い町屋が多く残っている。最初に左側に「亀谷酒店」がある。(左写真) 間口はそれほど広くはないが、卯建(うだつ)が上がった店で、表に縁台が置かれ休憩所にもなっていた。一休みして、女房が今日のこの時にここに居た証明のため、家宛てに葉書を書いて、そばのレトロなポストに入れた。宿場ごとに葉書を出すルールは中山道になってから始めた。 5分歩いて左側に旧太田宿本陣跡がある。現在はその門だけが残っている。(右写真) 脇に「美濃加茂市指定有形文化財 建造物 旧太田宿本陣門」の標柱が建っていた。本陣の福田家は庄屋も兼ねていた。本陣の建物で現存するのはこの西門だけで、文久元年(1861)の皇女和宮の大通行のときに建てられたいう。

5分歩いて左側に旧太田宿本陣跡がある。現在はその門だけが残っている。(右写真) 脇に「美濃加茂市指定有形文化財 建造物 旧太田宿本陣門」の標柱が建っていた。本陣の福田家は庄屋も兼ねていた。本陣の建物で現存するのはこの西門だけで、文久元年(1861)の皇女和宮の大通行のときに建てられたいう。 本陣の斜め向かいに、国の重要文化財に指定されている脇本陣の林家住宅がある。今日は改修工事を行っていて近くに寄れなかった。(左写真)

本陣の斜め向かいに、国の重要文化財に指定されている脇本陣の林家住宅がある。今日は改修工事を行っていて近くに寄れなかった。(左写真)

脇本陣の斜め向いには、御代桜醸造の工場がある。広場から覗くと白壁と黒板壁のコントラストが美しい建物群が見えた。(左写真) 店は通りにあった。明治20年(1887)に旧本陣から酒造権を譲り受けて営業を始めたという。

脇本陣の斜め向いには、御代桜醸造の工場がある。広場から覗くと白壁と黒板壁のコントラストが美しい建物群が見えた。(左写真) 店は通りにあった。明治20年(1887)に旧本陣から酒造権を譲り受けて営業を始めたという。 右側に一階も二階も窓に格子がはまって、軒の高い立派な町屋である小松屋があった。(右写真) ここは旧吉田家住宅で中が見学できるようであったが、少し覗いただけで先を急いだ。

右側に一階も二階も窓に格子がはまって、軒の高い立派な町屋である小松屋があった。(右写真) ここは旧吉田家住宅で中が見学できるようであったが、少し覗いただけで先を急いだ。 午後2時46分、すぐ右側に祐泉寺があり、街道はこの先でクランク形に曲がり、枡形になっているのが知れる。宿場の東の入り口である。(左写真) 祐泉寺と中山道太田宿について、案内板があった。

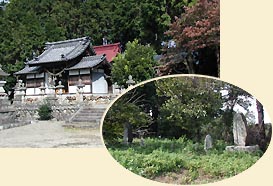

午後2時46分、すぐ右側に祐泉寺があり、街道はこの先でクランク形に曲がり、枡形になっているのが知れる。宿場の東の入り口である。(左写真) 祐泉寺と中山道太田宿について、案内板があった。 祐泉寺は文明六年(1474)に東陽英朝が開創した臨済宗の古刹であるが、堂宇は随分新しい。(右写真) しかし境内には歴史を示す墓や碑が多い。

祐泉寺は文明六年(1474)に東陽英朝が開創した臨済宗の古刹であるが、堂宇は随分新しい。(右写真) しかし境内には歴史を示す墓や碑が多い。

中山道に戻って枡形をたどる。街道が北へ道路の幅ほどずれたすぐ左側に面白い看板を見つけた。(右写真) 古い魚屋さんの「魚徳」の看板である。色は最近塗りなおしたものであろうが、大変明快な看板であった。額縁部分がかなり時代を感じさせる。

中山道に戻って枡形をたどる。街道が北へ道路の幅ほどずれたすぐ左側に面白い看板を見つけた。(右写真) 古い魚屋さんの「魚徳」の看板である。色は最近塗りなおしたものであろうが、大変明快な看板であった。額縁部分がかなり時代を感じさせる。 案内書では国道21号線に出る手前で木曽川土手のほうに出るようになっていたので、路地から木曽川土手に出た。土手沿いに面白いものを見つけた。古い石碑を集めたものであるが、5基の石碑が左から、「山神」「天照大神 神明神社」「正一位秋葉神社」「御嶽神社」「水神」とあった。(左写真) この並びは色々考えさせるものがある。

案内書では国道21号線に出る手前で木曽川土手のほうに出るようになっていたので、路地から木曽川土手に出た。土手沿いに面白いものを見つけた。古い石碑を集めたものであるが、5基の石碑が左から、「山神」「天照大神 神明神社」「正一位秋葉神社」「御嶽神社」「水神」とあった。(左写真) この並びは色々考えさせるものがある。 木曽川沿いにあると思っていた「古井一里塚」が見つからず、午後3時21分、太田橋の近くまで来てしまった。眼下の木曽川河川敷は「化石林公園」として3年前に整備されたものというが、最近の台風で泥に埋まり、今盛んに泥の除去作業が行われている。(右写真)

木曽川沿いにあると思っていた「古井一里塚」が見つからず、午後3時21分、太田橋の近くまで来てしまった。眼下の木曽川河川敷は「化石林公園」として3年前に整備されたものというが、最近の台風で泥に埋まり、今盛んに泥の除去作業が行われている。(右写真) ところが国道248号線の太田橋に歩道も自転車道もなかった。人の通る白線すら引いてなかった。どうも現在歩道の工事が進んでいるようであるが、もちろん我々には間に合わない。これはかなわないと河原に降りることにした。意外と整備は進んでいて、泥を踏まなくて済むかと思ったが、最後に泥の上を渡らなければならず、シューズを汚してしまった。橋の中間辺りに上って、残り半分をやはり歩道のない道を渡った。(左写真) 車が来ない間に進んで欄干に張り付いて車をやり過ごす。「達磨さんが転んだ」のように進み、ようやく渡り終えた。こんな恐ろしい経験は東海道の天竜川の橋以来であった。

ところが国道248号線の太田橋に歩道も自転車道もなかった。人の通る白線すら引いてなかった。どうも現在歩道の工事が進んでいるようであるが、もちろん我々には間に合わない。これはかなわないと河原に降りることにした。意外と整備は進んでいて、泥を踏まなくて済むかと思ったが、最後に泥の上を渡らなければならず、シューズを汚してしまった。橋の中間辺りに上って、残り半分をやはり歩道のない道を渡った。(左写真) 車が来ない間に進んで欄干に張り付いて車をやり過ごす。「達磨さんが転んだ」のように進み、ようやく渡り終えた。こんな恐ろしい経験は東海道の天竜川の橋以来であった。 太田橋を渡った左側にポケットパークがあり、「太田の渡し」の南側渡し場の「今渡の渡し場」の案内碑があった。(右写真) 日本ラインの川下りの乗り場は太田橋のすぐ上流にあるようだ。

太田橋を渡った左側にポケットパークがあり、「太田の渡し」の南側渡し場の「今渡の渡し場」の案内碑があった。(右写真) 日本ラインの川下りの乗り場は太田橋のすぐ上流にあるようだ。

|

|

|

このページに関するご意見・ご感想は: |