半導体業界の巨人、Intelです。世界のプロセッサ市場の8割以上を

シェアに持っています。CPUのブランド名「Pentium(ペンティアム)」は、すっかりおなじみになりましたね。

パソコン黎明期からCPU作っていて、今のx86アーキテクチャの基になった8086を作ったのもIntel(と日本の

技術屋さん)でしたね。

懐かしのIntel8086(^^)

開発コード名をクリックすると詳細にジャンプします

1つのパッケージに2つのCPUコアを搭載する、いわゆるデュアルコア(ブランド名 Pentium D)の第一弾。

改良型のPrescottコアを2つ搭載しており、コアを2つ乗せている割には消費電力を抑えた設計(リーク電流

の削減など)だそうです。

L2キャッシュは1MBx2の2MBとなります。現時点では、ハイパースレッディングの機能は有効になっていないようです。

FSBは800MHz。製造プロセスなどはPrescottの仕様に準拠。

デュアルコア(ブランド名 Pentium D)の第二弾。新コア「Cedarmill」コア(65nmプロセス)

を使用すると言われていますが、詳細は不明。L2キャッシュは2MBx2の4MBになる予定です。

発売予定は2006年となってます。

Pentium4の第三世代コアとしてIntel初のプロセスルール90nmを採用した新コアです。

旧Northwoodコアと比較してL1キャッシュを2倍の16KBに、L2キャッシュも最大1MBとなってます。更に新しい

命令セットSSE3を実装してます。これまでの周波数をベースにした型番から、周波数と関係ないモデルナンバー

へと、呼び方が変わってきてるのが一部で不評だとか(^^; 確かに判りにくいですが。

トランジスタ数はNorthwoodよりも大幅に増えて、1億2500万トランジスタ。

Prescott仕様表 (プロセスルール0.09μm)

| 動作周波数(GHz) |

FBS (MHz) |

L1(KB) |

L2(KB) |

Thermal Spec(℃) |

TDP(W) |

ソケット |

備考 |

| 3.60 (No.550) |

800 |

16 |

1024 |

73 |

115 |

LGA775 |

H/T対応 |

| 3.40 (No.540) |

800 |

16 |

1024 |

73 |

115 |

LGA775 |

H/T対応 |

| 3.20 (No.540) |

800 |

16 |

1024 |

68 |

84 |

LGA775 |

H/T対応 |

| 3.00 (No.530) |

800 |

16 |

1024 |

68 |

84 |

LGA775 |

H/T対応 |

| 2.80 (No.520) |

800 |

16 |

1024 |

68 |

84 |

LGA775 |

H/T対応 |

| 3.40E |

800 |

16 |

1024 |

73 |

103 |

Socket478 |

H/T対応,Socket478で最速 |

| 3.20E |

800 |

16 |

1024 |

73 |

103 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 3.00E |

800 |

16 |

1024 |

69 |

89 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 2.80E |

800 |

16 |

1024 |

69 |

89 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 2.80A |

533 |

16 |

1024 |

69 |

89 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.40A |

533 |

16 |

1024 |

69 |

89 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.80 (No.335) |

533 |

16 |

256 |

67 |

73 |

Socket478 |

H/T非対応,L1実行cashなし |

| 2.66 (No.330) |

533 |

16 |

256 |

67 |

73 |

Socket478 |

H/T非対応,L1実行cashなし |

| 2.53 (No.325) |

533 |

16 |

256 |

67 |

73 |

Socket478 |

H/T非対応,L1実行cashなし |

| 2.40 (No.320) |

533 |

16 |

256 |

67 |

73 |

Socket478 |

H/T非対応,L1実行cashなし |

Pentium4の第二世代コア。製造プロセスを0.13μmに微細化して、旧Willametteコアと

比較するとL2キャッシュを最大512KBとしました。2003年半ばにはFBS800MHz,H/Tに対応した製品も出荷されましたが、

その後は第三世代コアPrescottに置き換わる予定のようです。トランジスタ数はWillametteよりもほぼキャッシュの増加分だけ

(約1300万トランジスタ)増えて、5500万トランジスタ。

Northwood仕様表 (プロセスルール0.13μm)

| 動作周波数(GHz) |

FBS (MHz) |

L1(KB) |

L2(KB) |

Thermal Spec(℃) |

TDP(W) |

ソケット |

備考 |

| 3.40 |

800 |

8 |

512 |

69 |

89.0 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 3.20 |

800 |

8 |

512 |

70 |

82.0 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 3.06 |

533 |

8 |

512 |

69 |

81.8 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 3.00 |

800 |

8 |

512 |

70 |

81.9 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 2.80 |

533 |

8 |

512 |

73 |

68.4 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.60C |

800 |

8 |

512 |

75 |

69.0 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 2.60 |

400 |

8 |

512 |

72 |

62.6 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.40C |

800 |

8 |

512 |

74 |

66.2 |

Socket478 |

H/T対応 |

| 2.40B |

533 |

8 |

512 |

71 |

59.8 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.40 |

400 |

8 |

512 |

71 |

59.8 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.26 |

533 |

8 |

512 |

70 |

58.0 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.00A |

400 |

8 |

512 |

69 |

54.3 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 1.80A |

400 |

8 |

512 |

67 |

49.6 |

Socket478 |

H/T非対応 |

| 2.80 |

400 |

8 |

128 |

75 |

68.4 |

Socket478 |

H/T非対応,Celeron |

| 2.60 |

400 |

8 |

128 |

72 |

62.6 |

Socket478 |

H/T非対応,Celeron |

| 2.40 |

400 |

8 |

128 |

71 |

59.8 |

Socket478 |

H/T非対応,Celeron |

| 2.00 |

400 |

8 |

128 |

68 |

52.8 |

Socket478 |

H/T非対応,Celeron |

| 1.60A |

400 |

8 |

512 |

68 |

46.8 |

Socket478 |

H/T非対応 |

Pentium IIIの後継となるPentium4プロセッサの初代コアになります。

Pentium IIIとの変更点は、FBSの強化(PentiumIIIは最大133MHz)、SIMD拡張命令2(SSE2)を新たに追加、

パイプラインを20段に増加(PentiumIIIは10段)などなど。

初期のPentium4(Willamette)ではピン数が423のものが出回っていましたが、今では478ピンのSocket478

に変更されています。このWillamette世代のPentium4はH/Tに対応していません。

トランジスタ数は4200万トランジスタ。

Willamette仕様表 (プロセスルール0.18μm)

| 動作周波数(GHz) |

FBS (MHz) |

L1(KB) |

L2(KB) |

Thermal Spec(℃) |

TDP(W) |

ソケット |

備考 |

| 2.00 |

400 |

8 |

256 |

76 |

75.3 |

Socket478 |

|

| 2.00 |

400 |

8 |

256 |

74 |

71.8 |

Socket423 |

|

| 1.80 |

400 |

8 |

256 |

77 |

66.1 |

Socket478 |

|

| 1.80 |

400 |

8 |

256 |

78 |

66.7 |

Socket423 |

|

読み方は色々あるので、間違ってたらすみません。Baniasに次いで開発された省電力のモバイル用CPU

です。Baniasコアとの違いは、製造プロセスを90nmに微細化、L2キャッシュを2Mに増強、その他細かな効率化...となってます。

モバイル用という事で消費電力が気になりますが通常版で20W前後、低電圧版や超低電圧版では10W前後とかなりの低減を実現しました。

Prescottがかなりの電力食いなので、省電力&ハイパワーなDothanは自作PCなどでも最近注目されてきているようです。トランジスタ数

は約1億4000万ということで、Prescottよりも大規模な製品となっています。

ワークステーション向けのCPUブランドXeon(ジーオン)の為に開発されたコアです。

Intel PentiumIIIプロセッサの第三世代コア。前世代のコア、Coppermineと比較して

更に製造プロセスを微細化し、大容量の2次キャッシュによる高速化と低消費電力を同時に実現しました。

サーバー用途だけでなくデスクトップPCでもその性能の高さから人気のあるCPUとなりましたね。

FSBは133Mhzのみとなり、2次キャッシュは256Kbytes〜512Kbytes。製造プロセスは0.13umでトランジスタ数

は約4400万トランジスタ。

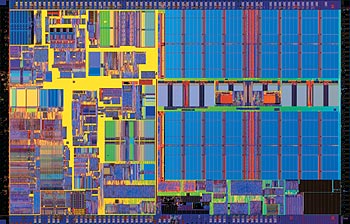

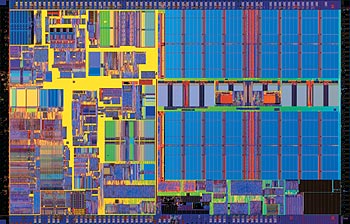

ちなみにこれがTualatinのコアの写真です。左側が演算回路、そして右側に大きなキャッシュ回路が整然と並んでいるのが

わかります。

Intel PentiumIIIプロセッサの第二世代コア。1999年後半に登場しました。特徴としては、

製造プロセスを0.25umから0.18umに微細化することでこれまで2次キャッシュをコアの外に置いていたものがコアに

統合できた点が挙げられます。(その結果、2次キャッシュがコアクロックで動作できるようになり、高速化が実現しました)

余談ですが、玄人の間では「河童」などと呼ばれていましたね。

FSBはKatmaiと同様で100MHzと133MHzの2タイプ。製造プロセスは0.18umでトランジスタ数は約2800万トランジスタ。

Intel PentiumIIIプロセッサの第一世代コア。1999年に登場し、

これまでMMXと呼ばれていたマルチメディア拡張命令を更に一般化して整数だけでなく浮動小数点データについても

同時演算を行えるようになりました。これはSSEと呼ばれ、後のコアにも採用されるようになります(2004年時点)。

FSBは100MHzと133MHzの2タイプ。製造プロセスは0.25umで、トランジスタ数は約950万トランジスタ。

|